穿梭千年,探寻来自古老东方的面塑

中国的面塑艺术源远流长,在汉代就已有文字记载,经过几千年的传承和经营,早已是中国文化和民间艺术的一部分,也是研究历史、考古、民俗、雕塑、美学不可忽视的实物资料。为了探寻千年来的非遗文化,2022年8月4日重庆人文科技学院“悠悠匠心”非遗文化传承实践团来到了昆明状元坊面塑工作室,对王之勇老师进行了一系列采访。

“前期的面塑材料延展性不好,缩水、龟裂、易碎,经过多次改良,面塑材料更加坚固的同时增加了柔韧性,一般的磕碰不会产生破损。色彩更加丰富稳固,历经时间的变换,色彩历久弥新,依然如故。 ”

王之勇老师没有停留在传承上,而是在传统面塑的基础上结合时代创新,用的材料也从面粉发展到彩泥、陶等,在制作过程中首先选取软硬适中且适量的彩泥捏出作品的轮廓特征,再利用娴熟的技法慢慢捏出作品的细节,动作轻柔,一步到位,每一步形态要把握准确,否则影响下一步的制作,整体完成后需要色彩添加再用颜料上色。他的面塑作品用色独特,工艺细腻雕琢、神形兼备。“我希望一方面继承传统面塑精髓,另外一方面在传统基础上开拓创新,立足东方传统民族文化,融汇西式艺术手法,在传统魅力与现代雕塑的艺术思想中寻找共鸣。”

参观完面塑老师的工作室后,实践团成员们通过对王之勇老师的采访,对面塑的认识逐渐深入,不仅现场观摩了老师制作面塑的过程,而且在王之勇老师的指导下现场制作了一朵面塑玫瑰。“先将准备好的面塑面团取一小部分揉成椭圆形,按压在准备好的棍子上,在将剩下的面团由小到大的长圆台,等距离的剪成15个小段并揉成圆形。”王之勇老师耐心的指导着,“再由小到大将15个面团赶车圆片边薄里厚的贴在花心的杆上一层三片,前三成花瓣高度逐渐升高,适当外翻成开花的效果,第四五层与第三层登高并外翻花瓣......”

面对当下年轻人对于像面塑一样的非遗文化不愿了解的传承困境,王之勇老师希望年轻人能够多体验、多感受、多学习面塑文化,让非遗文化更好的传播。“兴趣是最好的老师。青年大学生拥有更加开放的思维,能够对非物质文化产品进行全新的呈现、时尚的解读,让非遗文化有新活力,让传统技艺、传统习俗、传统演艺和现代审美习惯结合在一起,吸引更多人加入到非遗传承队伍中来。”

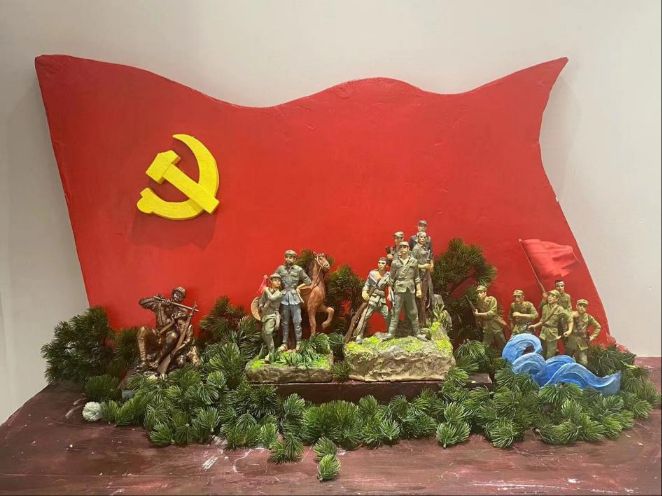

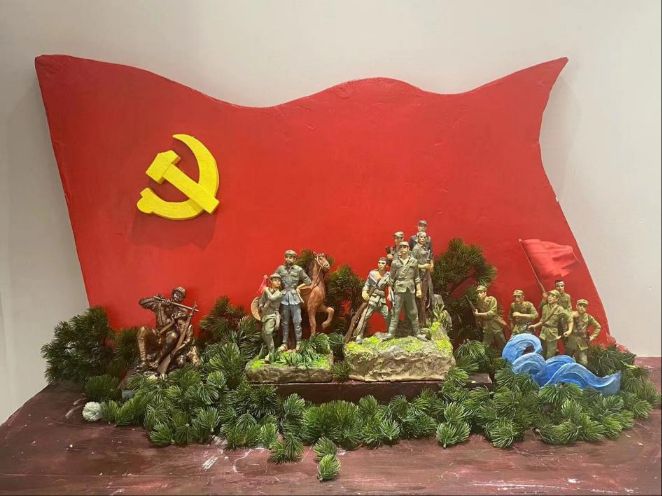

(王之勇老师作品 陈慧凌/摄)

(王之勇老师向实践团成员介绍面塑文化 谭鸿/摄)

“面塑最初的原料就是面粉,是能吃的非遗文化。南宋《东京梦华录》中记载:‘以油面糖蜜造如笑靥儿。’那时的面人都是能吃的,谓之为‘果食’。就捏制风格来说,各 地都大不相同,黄河流域古朴、粗犷、豪放、深厚;长江流域却是细致、优美、精巧。”王之勇老师说到。“前期的面塑材料延展性不好,缩水、龟裂、易碎,经过多次改良,面塑材料更加坚固的同时增加了柔韧性,一般的磕碰不会产生破损。色彩更加丰富稳固,历经时间的变换,色彩历久弥新,依然如故。 ”

王之勇老师没有停留在传承上,而是在传统面塑的基础上结合时代创新,用的材料也从面粉发展到彩泥、陶等,在制作过程中首先选取软硬适中且适量的彩泥捏出作品的轮廓特征,再利用娴熟的技法慢慢捏出作品的细节,动作轻柔,一步到位,每一步形态要把握准确,否则影响下一步的制作,整体完成后需要色彩添加再用颜料上色。他的面塑作品用色独特,工艺细腻雕琢、神形兼备。“我希望一方面继承传统面塑精髓,另外一方面在传统基础上开拓创新,立足东方传统民族文化,融汇西式艺术手法,在传统魅力与现代雕塑的艺术思想中寻找共鸣。”

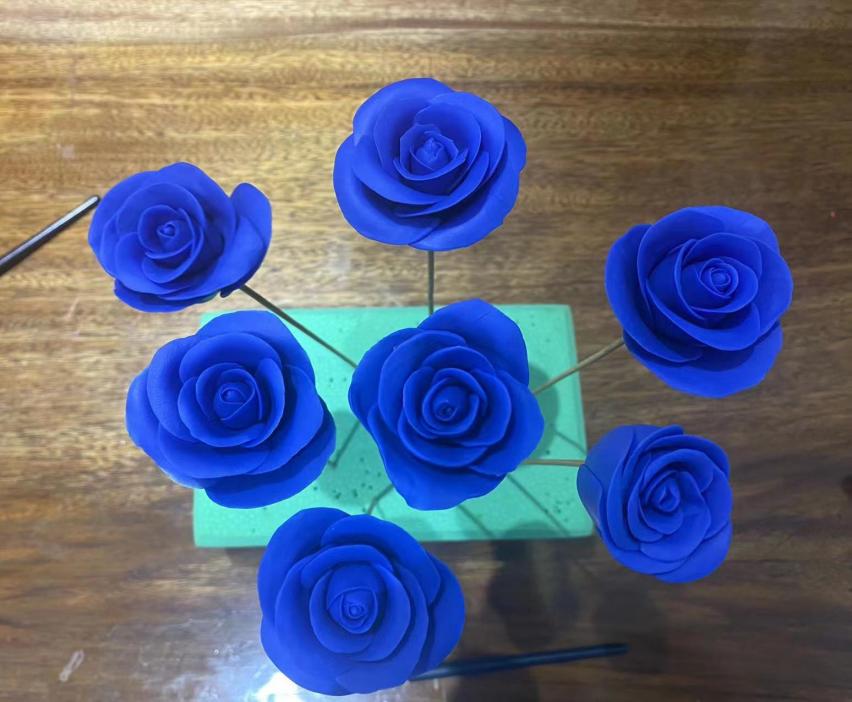

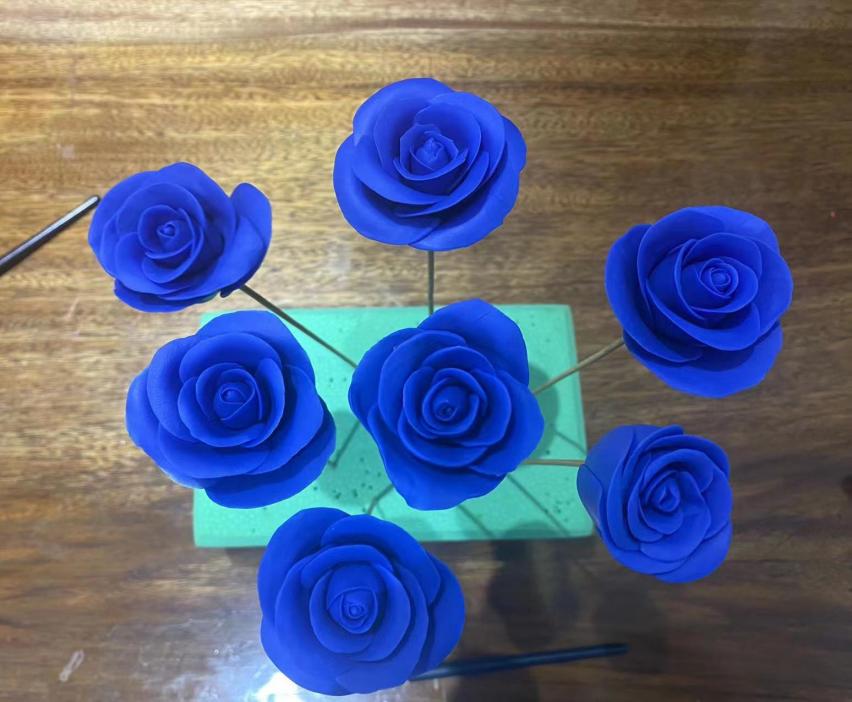

(实践团成员在王之勇老师的指导下制作面塑玫瑰 刘坤/摄)

(实践团成员作品 邓星/摄)

参观完面塑老师的工作室后,实践团成员们通过对王之勇老师的采访,对面塑的认识逐渐深入,不仅现场观摩了老师制作面塑的过程,而且在王之勇老师的指导下现场制作了一朵面塑玫瑰。“先将准备好的面塑面团取一小部分揉成椭圆形,按压在准备好的棍子上,在将剩下的面团由小到大的长圆台,等距离的剪成15个小段并揉成圆形。”王之勇老师耐心的指导着,“再由小到大将15个面团赶车圆片边薄里厚的贴在花心的杆上一层三片,前三成花瓣高度逐渐升高,适当外翻成开花的效果,第四五层与第三层登高并外翻花瓣......”

面对当下年轻人对于像面塑一样的非遗文化不愿了解的传承困境,王之勇老师希望年轻人能够多体验、多感受、多学习面塑文化,让非遗文化更好的传播。“兴趣是最好的老师。青年大学生拥有更加开放的思维,能够对非物质文化产品进行全新的呈现、时尚的解读,让非遗文化有新活力,让传统技艺、传统习俗、传统演艺和现代审美习惯结合在一起,吸引更多人加入到非遗传承队伍中来。”

(实践团成员与王之勇老师的合影 张悦/摄)

一团一世界,循环往复的手势是像王之勇老师一样的非遗文化人的一生。人们通过充满想象的转化,将普通的面团变成了不同形状,把面团赋予了新的生命,在不同时刻表达着对生活的追求与热爱。来自古老东方的面塑艺术,承载着人们对历史的记忆,是延续优秀传统文化的血脉,也是一个民族和国家的精神结晶,要弘扬其内在的文化意义。时间:2022-08-27 作者:周雨歆 来源:周雨歆 关注:

- 穿梭千年,探寻来自古老东方的面塑

- 中国的面塑艺术源远流长,在汉代就已有文字记载,经过几千年的传承和经营,早已是中国文化和民间艺术的一部分,也是研究历史、考古、民

- 08-27

- 科技为民,酸枣累累——崇义县大学生返家乡社会实践活动

- 为助力巩固脱贫攻坚成果,积极投身乡村振兴战略,以实际行动迎接党的二十大召开,来自合肥工业大学、江西师范大学、赣南医学院、赣州师

- 08-27

- 热爱真实自我,守护少年的你 ——哲学与社会发展学院长安队

- 华南师范大学哲学与社会发展学院长安服务队于腾讯会议平台为广东省汕头市溪美朱学校的准九年级学生开展了为期五天以“探寻自我筑两性之

- 08-27

- 四川学子三下乡:普及网络知识,守护信息安全

- 西南石油大学七小只志愿服务队三下乡活动新闻稿

- 08-27

- 萤萤之火可以燎“原”,垃圾分类走进生活

- 为积极响应江苏团省委开展“垃圾分类·青春助力”大学生暑期社会实践专项活动的号召,8月19-25日,苏州大学苏州医学院“萤火虫”小分队

- 08-27

- 西柚学子三下乡:链接奋斗青春,能源强国有我

- 为了更加深入地总结学习的知识,将其与课本的内容结合起来,积极探索日常工作的规律和要领,更好的从事的油气储运相关工作,提前熟悉工

- 08-27

- 山东农业大学学子三下乡:感受乡村民生,关注粮食安全

- 为切实了解国家土地流转政策在基层的具体实施情况以及这项政策对农民收益和农村经济发展的积极作用、农民具体的生活情况、中老年人在农

- 08-27

- 曲园学子暑假社会实践:品味非遗美食,传承“摔面”技艺

- 为助推家乡特色文化宣传,丰富弘扬符合时代发展并且具有中国特色的非物质文化遗产,曲阜师范大学外国语学院“维周之翰”文化传承实践团

- 08-27

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534