棉海七月,绿疆行记

- 发布时间:2025-09-02 阅读:

- 来源:多彩大学生网

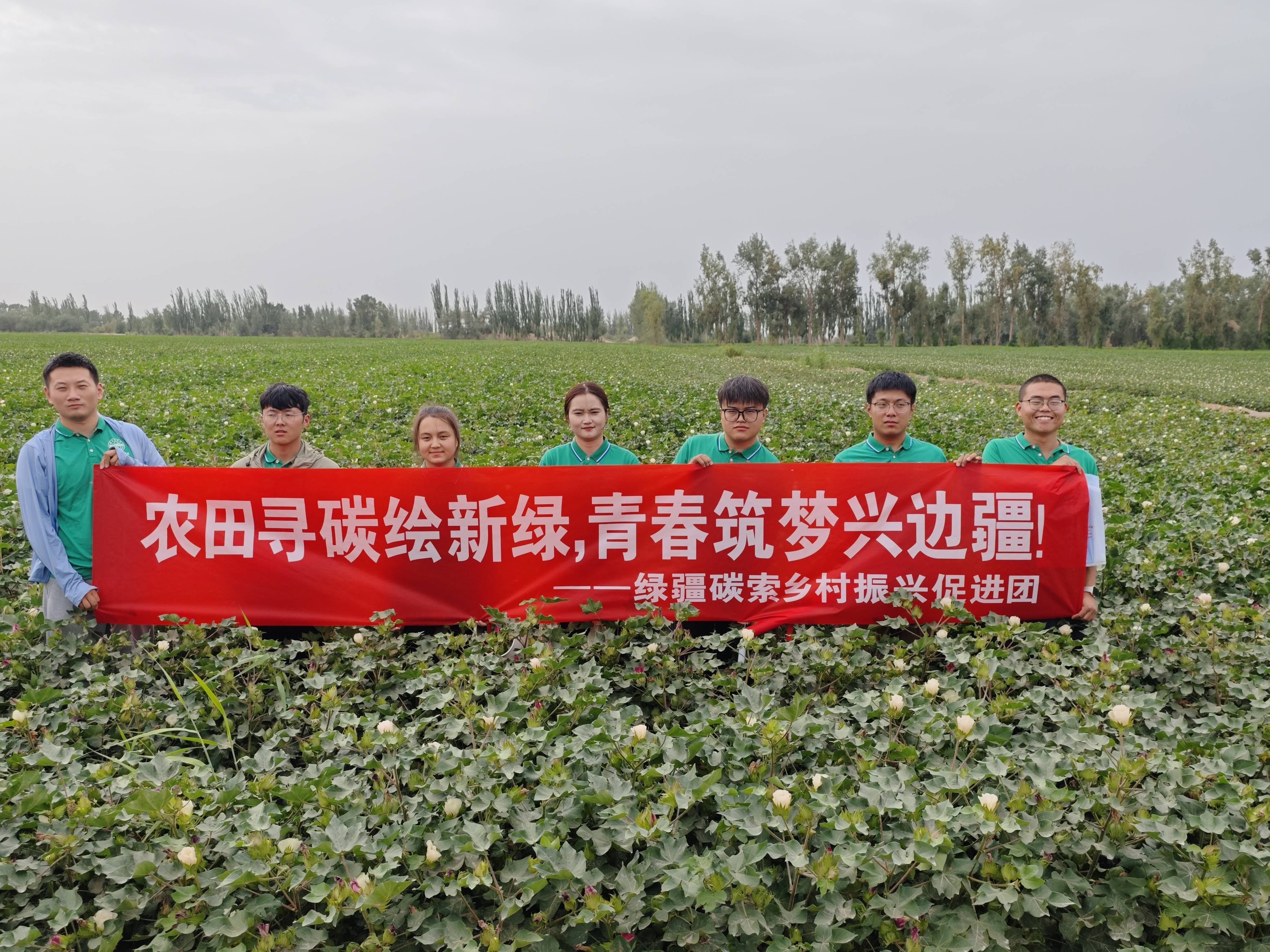

2025年7月1日,当塔里木大学的校门在身后渐渐远去,我们"棉海碳寻・青耘绿疆"实践团的十二名成员,怀揣着对南疆大地的向往与好奇,踏上了为期五十天的三下乡征程。客车行驶在广袤的戈壁滩上,窗外是一望无际的棉田,翠绿的棉株在阳光下闪耀着希望的光芒。

第一站是启浪乡。这里的棉田如碧海般延展到天际线,我们住进了老乡家的土坯房。清晨六点,棉田还笼罩在薄雾中,我们已经跟着技术员开始了一天的田间调查。记得第一次走进棉田时,我连棉株的花铃期都判断不准,是维吾尔族大叔艾尼瓦尔手把手教我识别病虫害。他指着叶片背面的红蜘蛛说:"丫头,搞农业要像谈恋爱,得读懂大地的每一句话。"

七月中旬,我们转战拜城县。这里的特色林果种植让人眼前一亮。在核桃园里,我们遇到了果农阿依古丽大姐。她听说我们是农学院的学生,立即拉着我们去看她采用节水灌溉的果园。"这套滴灌设备政府补贴了八成,"她擦着汗说,"但怎么用得更省水,还得你们大学生帮我们琢磨。"那天下午,我们团队在果园里做了三个小时的土壤检测,最后给出了调整灌溉方案的建议。临走时,大姐往我们每人包里塞了好几个香梨,那清甜的味道至今留在唇齿间。

八月的阿拉尔市酷热难当,我们在现代农业示范基地见识了科技的力量。智能温室里,传感器实时监测着作物生长;无人机在棉田上空精准施药;最让我震撼的是水肥一体化控制系统,只需在手机上操作,就能完成千亩棉田的灌溉。工程师小王是我们的师兄,他笑着说:"五年前我毕业时,这些还只是课本上的概念。"

但最难忘的还是在团场的夜晚。我们住在职工宿舍,没有空调,大家就搬着板凳到院子里乘凉。星空下的座谈会成了每日必修课,有时讨论节水农业的技术难点,有时听老军垦讲拓荒的故事。8月12日那晚,我们正为第二天的科普宣讲做准备,突然停电了。大家就着手机灯光继续讨论,维吾尔族队员买尔旦弹起都塔尔,即兴编了首《棉海夜曲》,歌声飘荡在寂静的田野上。

实践的最后一周,我们在拜城县组织了农业技术培训班。我负责讲解棉花病虫害防治,课前紧张得直冒汗。但当看到老乡们认真记笔记的模样,看到他们追着问问题的急切眼神,所有的紧张都化作了动力。培训结束后,一位老人拉着我的手说:"娃娃,你们要多来啊,地里的问题等着你们来解决呢。"

五十天转瞬即逝,离开的那天,启浪乡的棉田已经开始吐絮,白茫茫一片如雪落绿海。客车启动时,艾尼瓦尔大叔追着车喊:"明年七月,棉花开花时你们还要来!"我看着后视镜里渐渐缩小的身影,突然懂得什么是"把论文写在大地上"。

这段旅程让我看到科技如何改变传统农业,更让我体会到农学人的责任。那些烈日下的汗水,深夜里的讨论,老乡们的期盼,都化作一颗种子,在我心里生根发芽。我知道,这片绿洲需要更多年轻的耕耘者,而我已经准备好了。

(塔里木大学"棉海碳寻・青耘绿疆"实践团成员 多吉欧珠)

- 聊城大学马克思主义学院开展“星辰为证 星核永存”社会实践活动

- 2025-09-02

- 聊城大学三下乡|青春聚“核”传星火,一“星”逐梦续荣光

- 2025-09-02

- 棉海七月,绿疆行记

- 2025-09-02

- “茶韵绕金井,乡音融雅言”——中南大学“语润金井,言促振兴”团队赴金井镇开展茶产系列调研

- 2025-09-02

- 情系乡村暖人心——中南财经政法大学实践队走进新疆伊宁县

- 2025-09-02

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台