溯红色星河,铸青春信仰 —— 南审学子的新民主时期党史溯源行动

- 发布时间:2025-08-21 阅读:

- 来源:梁云

溯红色星河,铸青春信仰

—— 南审学子的新民主时期党史溯源行动

当《山河岁月》的镜头在云端亮起,那些沉睡在历史尘埃里的红色记忆,便顺着网线流淌进青年的眼眸。南京审计大学沁园书院 “山河铭史” 小分队以屏幕为渡口,以影像为扁舟,在 2025 年的盛夏开启了一场跨越时空的精神对话 —— 这场以 “览《山河岁月》溯革命征程之韵,承红色基因铸青春丰碑之魂” 为主题的线上实践,让新民主主义革命的星火,在数字时代重新燎原。

为何出发:在光影中打捞精神坐标

当历史叙事在碎片化传播中变得模糊,当 “精致利己” 的思潮悄然侵蚀理想,我们愈发需要一处锚点,让青年的精神世界找到根基。习近平总书记 “把红色基因传承好” 的嘱托,恰是这场实践的初心。

《山河岁月》如一部立体的精神图谱,用镜头复原了那些 “为有牺牲多壮志” 的瞬间:延安窑洞的油灯下,毛泽东同志挥笔写下《实践论》,灯光穿透黑夜,也照亮了民族的方向;飞夺泸定桥的勇士们攀爬铁索,枪林弹雨中的呐喊,至今仍在叩击青年的耳膜。我们渴望通过线上研学,让这些画面走出纪录片,成为青年心中可感、可触、可传承的精神图腾。

心之所向:让红色基因在灵魂深处扎根

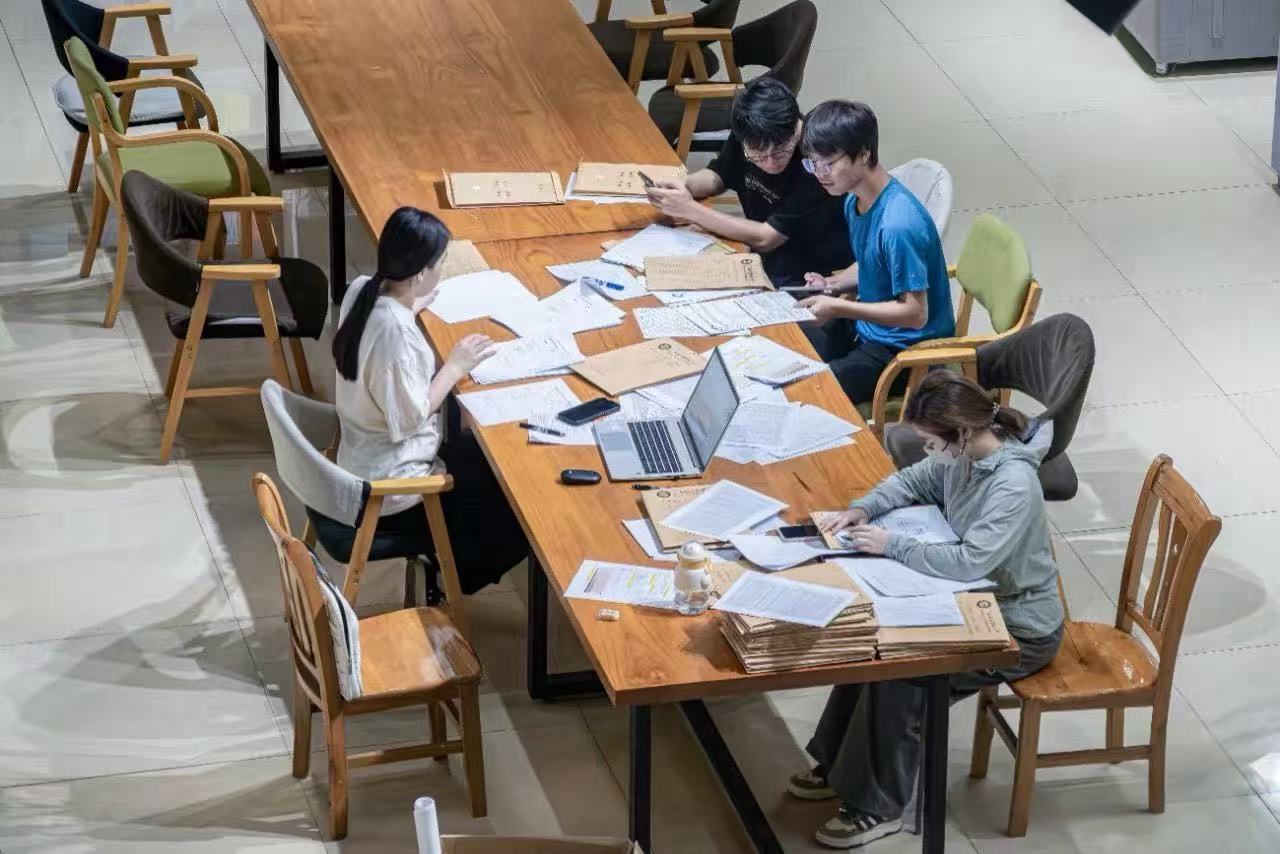

指尖划过屏幕,目光掠过史料,这场云端实践从未因虚拟而褪色,反而因专注而愈发纯粹。队员们在文献中打捞历史细节,在研讨中碰撞思想火花,当《中国共产党简史》的文字与纪录片的影像重叠,将曾经抽象的 “长征精神”“延安精神”,变成了具体的模样。

“原来 1921 年的夏天,那群平均年龄 28 岁的青年,也是在炽热的理想中改写了中国的命运。” 队员党玉筱在研学笔记中写道。这种认知的觉醒,恰是精神成长的开始:我们不再把革命故事当作 “遥远的传说”,而是看清了自己与历史的血脉联系 —— 青年从来都是时代的先锋,百年前的他们为民族救亡奔走,今天的我们当为复兴伟业拼搏。

收获如炬:精神的火种永不熄灭

这场实践的收获,从一份份报告和视频中抽丝剥茧,转化为刻进骨子里的信仰重塑。当我们记录下山河岁月里的无名英雄,为那些未留姓名的革命战士立传时,突然懂得:英雄从不是高高在上的符号,而是每一个在时代洪流中坚守初心的普通人;当 “红色青年说” 微视频在网络传播,收到陌生人 “看完想再读一遍党史” 的留言时,更明白:红色基因的传承,从来不是单向的灌输,而是灵魂与灵魂的共鸣。

云端的实践终有落幕,但精神的长征永不停歇。在屏幕前与百年前的青年隔空相望,早已把 “传承” 二字刻进了青春的坐标。我们深知:所谓红色基因,从来不是博物馆里的陈列,而是流动在血脉中的力量,是让每个青年都能在时代浪潮中,找到属于自己的那束光。

- 溯红色星河,铸青春信仰 —— 南审学子的新民主时期党史溯源行动

- 当《山河岁月》的镜头在云端亮起,那些沉睡在历史尘埃里的红色记忆,便顺着网线流淌进青年的眼眸。南京审计大学沁园书院 “山河铭

- 2025-08-21

- 聊城大学东昌学院“三下乡”:赋能乡村振兴,书写青春答卷

- “时代呼唤担当,民族振兴是青年的责任。”当暑期的热风拂过故土,我怀揣着对家乡的热忱与探寻发展脉搏的期许,踏上返家乡实践

- 2025-08-21

- 赴杭探路科创:长安大学“数字未来 实践启航”三下乡实践队解码“卓越工程”与“企业创新”

- 2025/8/18日长安大学赴浙江杭州暑期社会实践队走进杭州国家卓越工程师实践基地,以实地探访与深度交流的形式,近距离触摸科技创新

- 2025-08-21

- 贵州大学黔治新生实践队:踏红军征途聆听历史回音,走实践道路赓续红色血脉

- 2025-08-21

- 暑期社会实践| “致敬巾帼芳华,绽放别样青春”党史学习宣讲践行团

- 南京师范大学金陵女子学院/社会学院/会计学院“致敬巾帼芳华,绽放别样青春”党史学习宣讲践行团以党史为轴、巾帼为脉,深入江淮

- 2025-08-21

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台