多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

行走南博:从文物中窥见千年风华

- 发布时间:2025-08-09 阅读:

- 来源:南京师范大学泰州学院“古韵今承,文脉长青”暑期社会实践团队

2025年7月29日,“古韵今承·文脉长青”暑期社会实践团队步入南京博物院。这座承载着江苏地区数千年历史记忆的展馆,如同一条穿越时空的隧道,将散落的文明碎片串联成篇,让我们得以近距离触摸这片土地上曾经的繁华与智慧。当南京博物院的朱漆大门缓缓开启,江苏古代文明馆便如一幅徐徐展开的千年长卷,以无声的语言诉说着这片土地从洪荒到繁盛的文明史诗。

步入展馆,首先映入眼帘的是“史前文明”展区。灯光下,一件件粗糙却充满力量的石器静静陈列:打磨光滑的石斧、造型古朴的陶罐,仿佛还带着新石器时代先民的温度。讲解员介绍,江苏地区的史前文明虽不如中原地区声名远播,却以独特的“水乡基因”滋养着早期人类——太湖流域的稻作遗址、淮河岸边的聚落遗迹,无不证明这里是中华文明起源的重要一极。

沿着时间轴线前行,商周时期的青铜文明展区瞬间让人感受到历史的厚重。一尊商代青铜鼎矗立在展区中央,既彰显着权力的威严,也暗藏着古人对天地神灵的敬畏。旁边的一组西周编钟则传递出礼乐文明的韵律,虽历经三千年岁月,仿佛在诉说着“钟鸣鼎食”的礼乐盛世。值得一提的是,展区特别设置了互动装置,通过数字技术还原了青铜器的铸造过程,让我们直观感受到古人"范铸法”的智慧,每一步都凝聚着先民对金属的理解与掌控。

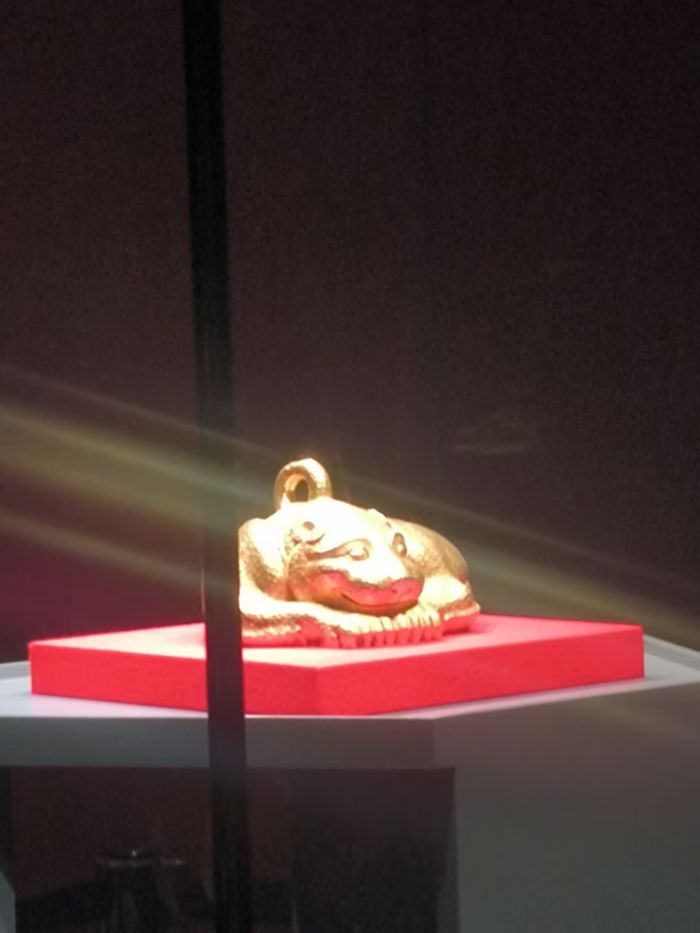

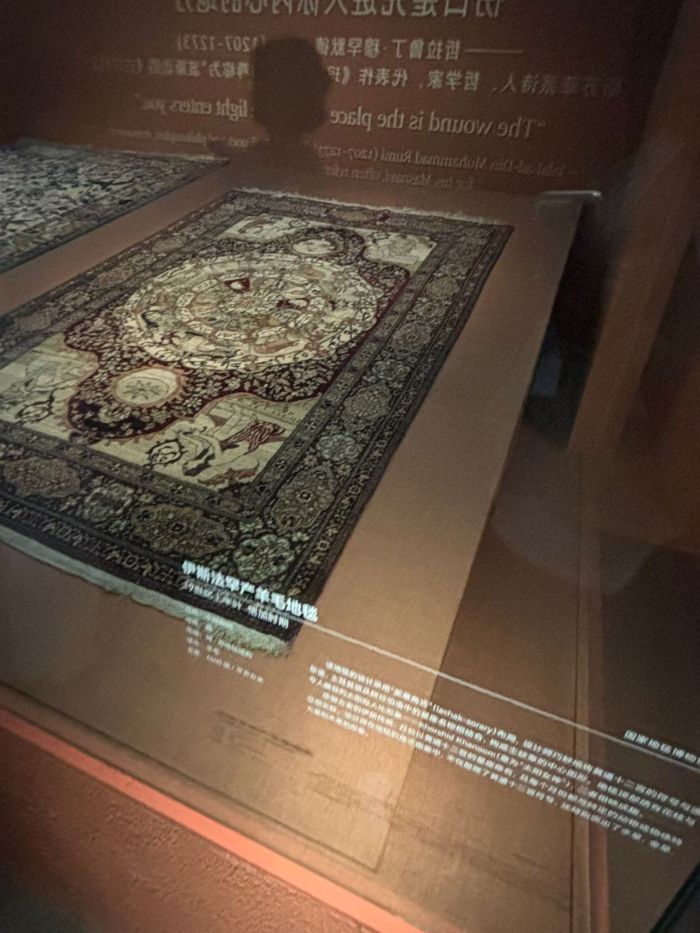

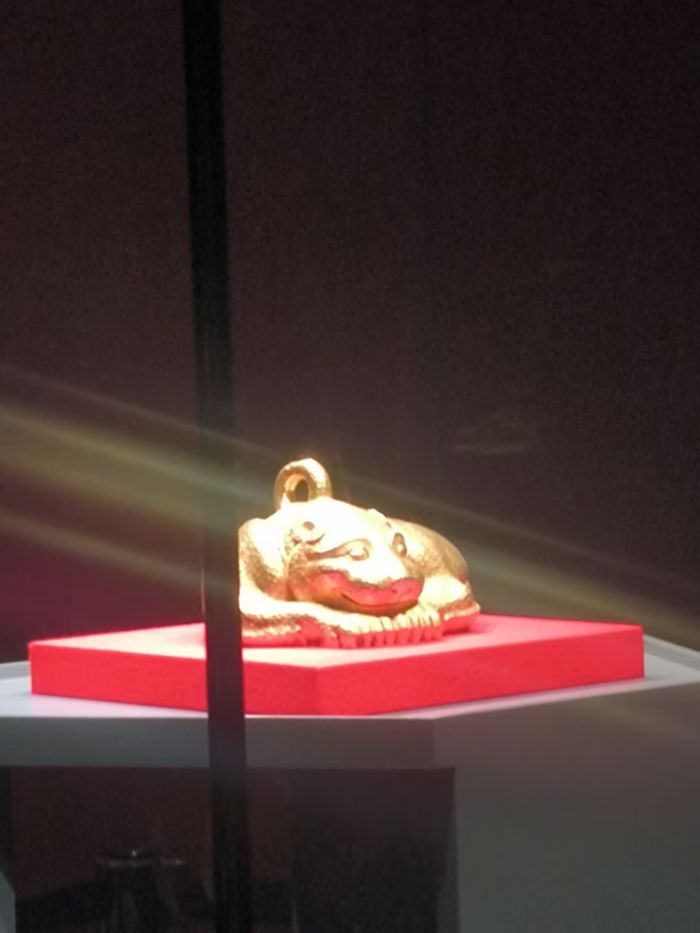

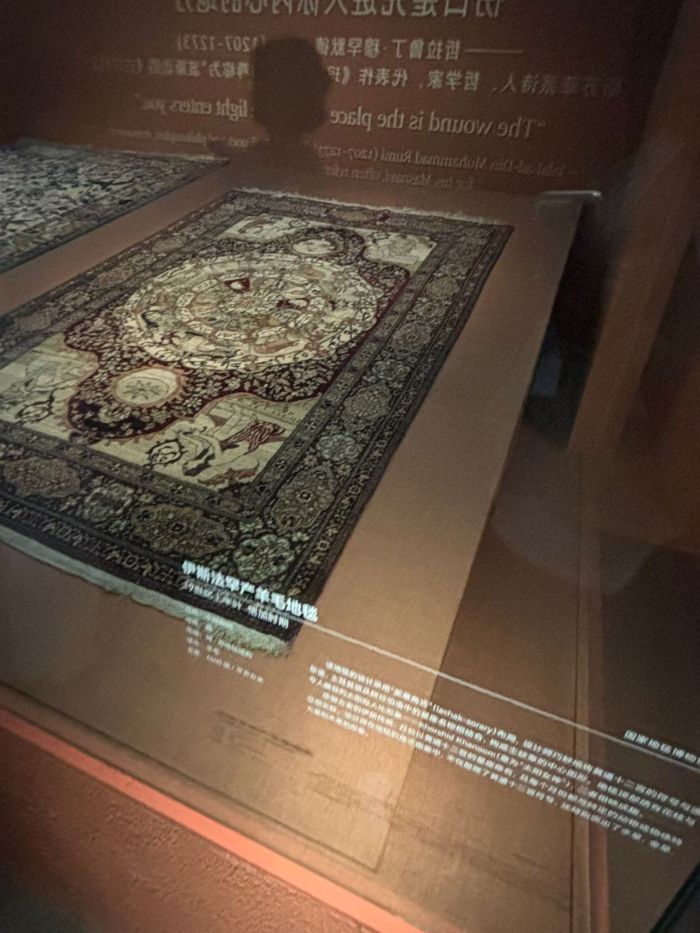

进入秦汉魏晋南北朝展区,江苏作为“东南望郡”的历史地位逐渐清晰。一件汉代“广陵王玺”金印熠熠生辉,印文“广陵王玺”四字方正有力,见证了西汉时期中央政权对江南地区的管辖。讲解员告诉我们,这一时期的江苏既是南北文化交融的前沿,也是海上丝绸之路的重要起点,展馆中陈列的波斯银币、玻璃器等文物,正是中外文明交流的实物佐证。隋唐至明清展区则将江苏的繁华推向高潮。唐代的三彩马姿态昂扬,釉色绚丽;宋代的“平江图”碑刻拓片清晰还原了苏州古城的布局,街巷、河道、桥梁,展现了江南水乡的独特格局;明代的云锦龙袍的龙纹栩栩如生,繁复的“妆花”工艺代表了古代纺织技术的巅峰。

参观接近尾声时,展馆出口处的“时空对话”装置引发了大家的共鸣:屏幕上,史前先民的陶罐与当代艺术家的陶艺作品并置,汉代的铜灯与现代的节能灯具隔空相望。这种跨越千年的呼应,让我们突然明白:文明从未真正远去,它早已融入这片土地的肌理,成为滋养今日江苏的精神养分。惊叹于汉代青铜牛灯的游客说到,东汉时期工艺巅峰与生活智慧令人叹服,这种朴素的环保理念与现代可持续发展思想不谋而合,为当代环保设计提供了历史灵感。青铜牛灯的造型与工艺也成为传统文化符号的重要载体,常被用于文创设计、艺术创作中,让古老文物以新的形式走进大众生活,成为连接古今的文化纽带,提醒着人们:传统并非尘封的过去,而是可被不断解读、赋予新义的智慧源泉。在采访过程中游客也表示文化保护的重要性,展望未来,南京博物院在文物保护的道路上砥砺前行。一方面,不断完善文物安全保障体系,推进南京博物院新馆建设,改善文物保存保管条件;另一方面,持续加强文物活化利用,策划更多展现江苏古代文明的展览,创新展览形式和内容,加强与公众的互动,让更多人了解和热爱江苏古代文明,为传承和弘扬中华优秀传统文化贡献力量。

(通讯员丁思甜)

步入展馆,首先映入眼帘的是“史前文明”展区。灯光下,一件件粗糙却充满力量的石器静静陈列:打磨光滑的石斧、造型古朴的陶罐,仿佛还带着新石器时代先民的温度。讲解员介绍,江苏地区的史前文明虽不如中原地区声名远播,却以独特的“水乡基因”滋养着早期人类——太湖流域的稻作遗址、淮河岸边的聚落遗迹,无不证明这里是中华文明起源的重要一极。

沿着时间轴线前行,商周时期的青铜文明展区瞬间让人感受到历史的厚重。一尊商代青铜鼎矗立在展区中央,既彰显着权力的威严,也暗藏着古人对天地神灵的敬畏。旁边的一组西周编钟则传递出礼乐文明的韵律,虽历经三千年岁月,仿佛在诉说着“钟鸣鼎食”的礼乐盛世。值得一提的是,展区特别设置了互动装置,通过数字技术还原了青铜器的铸造过程,让我们直观感受到古人"范铸法”的智慧,每一步都凝聚着先民对金属的理解与掌控。

进入秦汉魏晋南北朝展区,江苏作为“东南望郡”的历史地位逐渐清晰。一件汉代“广陵王玺”金印熠熠生辉,印文“广陵王玺”四字方正有力,见证了西汉时期中央政权对江南地区的管辖。讲解员告诉我们,这一时期的江苏既是南北文化交融的前沿,也是海上丝绸之路的重要起点,展馆中陈列的波斯银币、玻璃器等文物,正是中外文明交流的实物佐证。隋唐至明清展区则将江苏的繁华推向高潮。唐代的三彩马姿态昂扬,釉色绚丽;宋代的“平江图”碑刻拓片清晰还原了苏州古城的布局,街巷、河道、桥梁,展现了江南水乡的独特格局;明代的云锦龙袍的龙纹栩栩如生,繁复的“妆花”工艺代表了古代纺织技术的巅峰。

参观接近尾声时,展馆出口处的“时空对话”装置引发了大家的共鸣:屏幕上,史前先民的陶罐与当代艺术家的陶艺作品并置,汉代的铜灯与现代的节能灯具隔空相望。这种跨越千年的呼应,让我们突然明白:文明从未真正远去,它早已融入这片土地的肌理,成为滋养今日江苏的精神养分。惊叹于汉代青铜牛灯的游客说到,东汉时期工艺巅峰与生活智慧令人叹服,这种朴素的环保理念与现代可持续发展思想不谋而合,为当代环保设计提供了历史灵感。青铜牛灯的造型与工艺也成为传统文化符号的重要载体,常被用于文创设计、艺术创作中,让古老文物以新的形式走进大众生活,成为连接古今的文化纽带,提醒着人们:传统并非尘封的过去,而是可被不断解读、赋予新义的智慧源泉。在采访过程中游客也表示文化保护的重要性,展望未来,南京博物院在文物保护的道路上砥砺前行。一方面,不断完善文物安全保障体系,推进南京博物院新馆建设,改善文物保存保管条件;另一方面,持续加强文物活化利用,策划更多展现江苏古代文明的展览,创新展览形式和内容,加强与公众的互动,让更多人了解和热爱江苏古代文明,为传承和弘扬中华优秀传统文化贡献力量。

(通讯员丁思甜)

社会实践活动推荐

- 薪火传华夏,科创少年行——南师大公管院新叶青协成功开展宁康苑暑期夏令营

- 2025年7月5日,南师大公管院新叶青协联合宁康苑社区共同举办“薪火传华夏,科创少年行”青少年爱国精神教育主题夏令营开营仪式,

- 2025-08-09

- 浙博文化宣传:拉近居民与传统文物距离

- 2025年7月31日,“古韵今承·文脉常青”社会实践团队于泰州市斜桥社区开展文化宣讲活动。团队探访浙江省博物馆后,将文物影像

- 2025-08-09

- 浙博文物进社区:文脉共守护

- 2025年7月31日,南京师范大学泰州学院“古韵今承,文脉长青”团队在泰州市斜桥社区举办以浙江博物馆代表性文物为核心的文化宣

- 2025-08-09

- 淮北师大学子探访固镇县赵桥村:退伍支书引领乡村振兴路

- 7月15日,淮北师范大学暑期社会实践小队走进固镇县仲兴镇赵桥村,实地探访这个曾基础设施薄弱、产业结构单一的村庄如何实现华丽蜕

- 2025-08-09

- 青春筑梦田野间:大学生志愿团乡村振兴实践

- 本项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实二十大和二十届二中、三中全会精神,持续强化农村精神文明和物质

- 2025-08-09

-

大学生三下乡投稿平台