多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

行观南博:护文物温度续时光文脉

- 发布时间:2025-08-09 阅读:

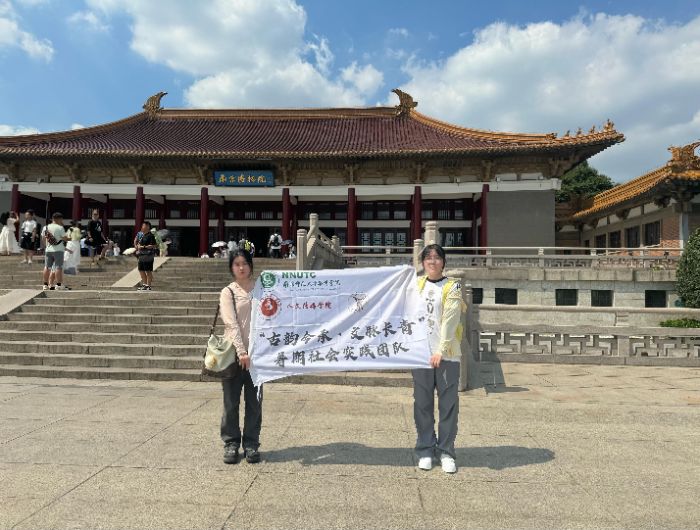

- 来源:南京师范大学泰州学院“古韵今承,文脉长青”暑期社会实践团队

2025年7月29日,“古韵今承·文脉长青”暑期社会实践团队步入南京博物院。作为线上剪辑视频素材的成员,我隔着屏幕,映入眼帘的是银缕玉衣的光泽在眼底流转:数千片青白玉片以银丝缀连,历经千余年依然保持着完整的人形轮廓,玉片边缘的磨损处,像在无声诉说着汉代工匠的指尖温度。这是实践团队成员从南京博物院带回的影像里,最让我驻足的画面。虽未亲临展厅,但透过同伴镜头里的陶器纹路、数字展厅的交互光影,我触摸到的不仅是文物的肌理,更是一条贯穿古今的保护脉络——那些被悉心守护的文物,从来都不是冰冷的古物,而是正在呼吸的文明密码。

文物的“生命”,藏在细节里的故事中。展厅里的一组汉代陶器格外动人:陶仓上刻着“谷万石”的字样,陶灶的灶门还留着模拟火焰的红彩,陶俑的衣襟褶皱里,能看出工匠刻意捏出的布料垂坠感。这些日常器物,原是汉代平民生活的缩影,却在黄土下沉睡了两千年。考古工作者发现它们时,陶仓的顶盖已裂成三块,陶俑的手臂也断了一截。是修复师用特制的黏合剂一点点拼接,用矿物颜料小心翼翼填补缺损的色彩,才让这些“生活场景”重新完整。正如团队成员在素材里记录的修复室标语:“修旧如旧,不是复原想象,而是还原真实。”每一件文物的背后,都有这样一群人,像侦探般破译岁月留下的密码,让断裂的时光重新衔接。

保护的智慧,在古今对话中生长。银缕玉衣的保护故事尤为震撼。这件文物出土时,银丝已氧化发黑,部分玉片因土壤挤压碎裂。传统修复中,老师傅们用竹镊子夹取玉片,凭借经验判断缀连顺序;而现在,团队拍摄的数字展厅里,三维扫描技术精准还原了每片玉的弧度,虚拟拼接系统演示着汉代工匠可能的组装逻辑。这种“传统技艺+现代科技”的守护方式,让文物保护有了新的维度:数字建模让脆弱的陶俑可以“虚拟展出”,减少实体暴露;光谱分析能识别颜料成分,指导更稳妥的修复方案。但技术从未替代敬畏——就像修复师在视频里说的:“机器能算准尺寸,却算不准古人在玉片上留下的那一点温度。”

守护文物,终究是守护我们自己的来处。当镜头扫过展厅里的“互动墙”,孩子们用手指在屏幕上“拼补”破碎的陶罐,老人对着数字复原的汉代街市照片喃喃自语,我忽然明白:文物保护不只是专家的事,更是每个人与历史对话的方式。那些银缕玉衣里藏着的汉代礼制,陶器上印刻的农耕文明,数字技术延续的文化记忆,最终都在告诉我们:我们是谁,从哪里来。

合上剪辑素材的文件夹,窗外的阳光正好。那些在时光里沉淀的文物,正因一代代人的守护而愈发鲜活。或许,这就是“古韵今承”的真谛——不是让文物永远停留在过去,而是用敬畏与智慧,让它们带着历史的温度,走进更多人的未来,让文脉在守护中真正长青。而这份守护,从不需要惊天动地的壮举。或许是参观时轻放脚步、不碰展柜的克制,是看到破坏文物行为时上前劝阻的勇气,是把银缕玉衣的修复故事讲给身边人的热忱,或是为文物保护项目捐出的一块钱、一小时志愿时间。文物的生命,不在玻璃展柜的隔绝里,而在千万人伸出的守护之手间。让我们都做文明的“摆渡人”,让青白玉片的光泽不被岁月磨褪,让陶仓上的“谷万石”永远映着人间烟火,让文脉的长河,在代代相传的守护中,永远奔涌向前。

(通讯员殷南宇)

社会实践活动推荐

- 薪火传华夏,科创少年行——南师大公管院新叶青协成功开展宁康苑暑期夏令营

- 2025年7月5日,南师大公管院新叶青协联合宁康苑社区共同举办“薪火传华夏,科创少年行”青少年爱国精神教育主题夏令营开营仪式,

- 2025-08-09

- 浙博文化宣传:拉近居民与传统文物距离

- 2025年7月31日,“古韵今承·文脉常青”社会实践团队于泰州市斜桥社区开展文化宣讲活动。团队探访浙江省博物馆后,将文物影像

- 2025-08-09

- 浙博文物进社区:文脉共守护

- 2025年7月31日,南京师范大学泰州学院“古韵今承,文脉长青”团队在泰州市斜桥社区举办以浙江博物馆代表性文物为核心的文化宣

- 2025-08-09

- 淮北师大学子探访固镇县赵桥村:退伍支书引领乡村振兴路

- 7月15日,淮北师范大学暑期社会实践小队走进固镇县仲兴镇赵桥村,实地探访这个曾基础设施薄弱、产业结构单一的村庄如何实现华丽蜕

- 2025-08-09

- 青春筑梦田野间:大学生志愿团乡村振兴实践

- 本项目以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实二十大和二十届二中、三中全会精神,持续强化农村精神文明和物质

- 2025-08-09

-

大学生三下乡投稿平台