多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

石榴花向阳开,籽籽同心向未来

- 发布时间:2025-08-09 阅读:

- 来源:重庆对外经贸学院“石榴花”民族团结实践团

踏进中国人民解放军进军和田纪念馆,巨幅沙盘上那道穿越塔克拉玛干的红色行军路线如血脉般灼目。1949年寒冬,1800名官兵以血肉之躯横穿“死亡之海”,18个昼夜奔袭790公里,用生命阻断了分裂势力的阴谋。纪念馆的玻璃展柜里,一把磨损的坎土曼静静陈列——正是这些简陋农具,让老兵们“铸剑为犁”,在黄沙中开垦出今日的绿洲。讲解员轻抚展板:“我的外公王有义就是其中一员。当年他们砍下自家床板围护涝坝水源,自己却睡了一个多月地铺。”这份“宁愿自己吃亏,不占国家便宜”的朴素信念,正是兵团精神最本真的底色,也让我第一次触摸到共同体意识在戈壁滩上扎根的温度。

图为实践团成员在听讲解员介绍

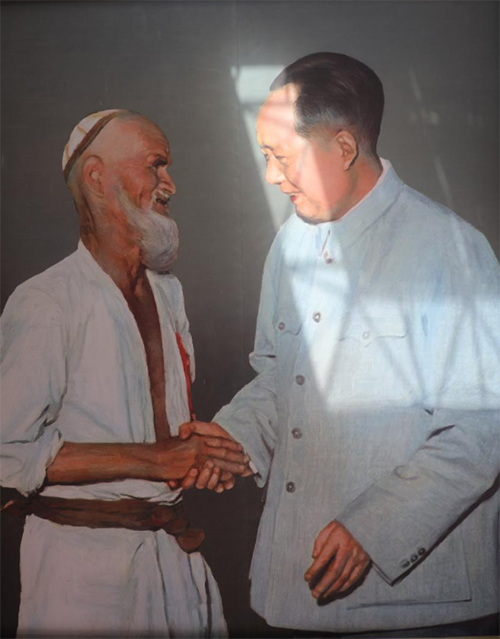

在库尔班·吐鲁木纪念馆,那张著名的黑白照片前挤满了各族参观者——老人紧握毛主席的手,泪水在皱纹间闪烁。这座纪念馆,保存着60余件库尔班大叔的生前遗物:油灯照亮过他对党的向往,木碗盛放过他对北京的期盼。当八次参观纪念馆的初中生阿伊加玛丽对我们说“我要像库尔班爷爷那样做热爱中华民族大家庭的模范”时,库尔班精神在新时代少年眼中的光芒穿透了岁月。更令人动容的是致富带头人蒙莱西罕的故事,这位年近古稀的绣娘每年带着合作社员工来此感悟:“我告诉姐妹们,库尔班大叔的感恩之心,要化作建设家乡的实际行动。”在她手中,艾德莱斯绸的经纬线交织出民族团结的锦绣图景。

图为库尔班大叔与毛主席握手的照片

铸牢中华民族共同体意识宣传教育馆的“共创文化”展区,则让我们见证了传统的当代新生。和田地区孩子们围在诗词答题屏前争相吟诵,地名墙上不同民族的游客指着“北京”“喀什”字样合影。四个篇章层层展开的不仅是历史:从班超戍边到王蔚治水,从共书文字到共育精神。馆内一件清代和田玉雕《昆仑采玉图》,刻画汉族商队与维吾尔族玉工协力劳作的场景,正是千百年来中华民族共同体意识在和田大地的具象见证。当返乡大学生依米然在留言簿写下“这次参观是与历史的深度对话”,我们突然懂得,文化认同的密码就藏在这些可触摸、可参与的生活场景中。

图为实践团成员和主题宣传馆讲解员合影留念

行走三馆间,兵团精神与库尔班精神在血脉传承中迸发出惊人能量。在进军和田纪念馆,我凝视着梁金花副连长的全家福——她的父亲梁春保是穿越沙漠的老兵,而她将父亲“公字当先”的箴言化作教育子女的准则;在库尔班纪念馆,蒙莱西罕合作社的绣娘们把“骑着毛驴上北京”的故事绣成壁挂,让红色记忆融入日常美学;而在铸牢中华民族共同体意识馆的互动区,孩子们用稚嫩笔触绘制的“民族团结树”上,石榴与牡丹在枝头并放。这些实践揭示了一条真理:共同体意识的生命力在于从历史记忆走向生活现场,从精神符号转化为行动自觉。老兵精神与库尔班精神在当代实践中更展现出蓬勃活力。我们看到宣教馆以“石榴融情”为主题,用“根叶花果”四篇章展现新疆与祖国同根同源的历史脉络;各族青少年共写“团结一心”书法、共制民族手工艺品;正如讲解员阿曼古丽所言:“每次看到全国寄给库尔班大叔的信件,就更坚信这种精神永远不会过时。”当抽象理念转化为可感可知的生活实践,民族团结的根基便越扎越深。

当实践团的旗帜在昆仑山下舒展,我突然懂得“石榴花”这个名称的深意——每一瓣鲜红都紧抱核心,恰似中华民族共同体意识的生动写照。作为新时代青年,我们当以老兵精神为根脉,以库尔班大叔的初心为灯塔,在祖国最需要的地方绽放属于我们这一代的“石榴花”。(重庆对外经贸学院“石榴花”民族团结实践团 邓萌)

社会实践活动推荐

- 石榴花向阳开,籽籽同心向未来

- 踏进中国人民解放军进军和田纪念馆,巨幅沙盘上那道穿越塔克拉玛干的红色行军路线如血脉般灼目。

- 2025-08-09

- 红色基因永流传,青春筑梦闽西行——福建江夏学院师生赴龙岩开展红色研学实践活动

- 近日,福建江夏学院“希望之星”实践队师生赶赴龙岩长汀、连城、上杭三地,开展“红色基因永流传,青春筑梦闽西行”红色研学实践

- 2025-08-09

- 青果巷商业空间设计访谈:探寻历史与现代的融合之道

- 8月4日,一场聚焦青果巷历史文化传承与商业发展中空间设计实践的线上访谈顺利举行。实践团成员前期通过在社交媒体追踪到设计师发

- 2025-08-09

- 碳迹可循,茶香不息——黎明学子解码茶产业绿色转型

- 2025年盛夏,黎明职业大学轻工学院“一片茶叶的绿色之旅”实践团开启产业探访。师生深入海峡两岸食品交流会技术展

- 2025-08-09

- 西南石油大学计算机与软件学院柚在将军路暑期社会实践队开展未成年人保护及暑假安全宣传活动

- 6月29日,柚在将军路暑期社会实践队赴社舞凤街道将军路社区开展“未成年人保护及暑假学生安全”主题宣传活动,旨在提升社区居民对

- 2025-08-08

-

大学生三下乡投稿平台