多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

食光予你 | “沁凉送关怀,舌尖筑安全”出蓝小队暑期社会实践活动圆满结束

发布时间:2025-07-30 阅读: 一键复制网址

为助力构建残健共享的食品安全环境,保障基层群众“舌尖上的安全”,让食品安全知识真正走进民众生活,6月至7月,浙江工商大学食品学院出蓝小队深入民众一线,走访白杨街道晨光社区、西湖善粮公社古荡分社及下沙、仓前、三墩残疾人之家,以“食安科普+实践传情”为双轮,用25天时间精心举办11场专题活动,将专业知识转化为看得见、摸得着的社会服务,在助力基层群体生活品质提升与食品安全普及的征程上,书写了一曲关于青春担当、专业为民的动人篇章。

专业落地:让食安知识走出课本,走进生活场景 食品安全,是关乎每个人日常生活的“必修课”。出蓝小队深知,专业知识的价值,在于能被最需要的人理解与运用。于是,在25天的实践中,一场场扎根生活场景的“食安科普大讲堂”,成为他们服务基层的第一站,11场专题活动就此拉开序幕。

在白杨街道晨光社区、西湖善粮公社古荡分社及各残疾人之家,出蓝小队避开晦涩的学术术语,从“变质食物如何引发不适”“冰箱储存的那些误区”等生活案例切入,用平实语言为残障朋友拆解饮食风险。通过生动的PPT与警示短片,破除大众对添加剂的偏见,教大家读懂食品标签上的“安全密码”;让“高温天不吃隔夜菜”“生熟分开存”等知识,成为基层群众们的生活自觉。

手作传情:让废弃材料绽放新生,让温暖在互动中流淌

专业落地:让食安知识走出课本,走进生活场景

在白杨街道晨光社区、西湖善粮公社古荡分社及各残疾人之家,出蓝小队避开晦涩的学术术语,从“变质食物如何引发不适”“冰箱储存的那些误区”等生活案例切入,用平实语言为残障朋友拆解饮食风险。通过生动的PPT与警示短片,破除大众对添加剂的偏见,教大家读懂食品标签上的“安全密码”;让“高温天不吃隔夜菜”“生熟分开存”等知识,成为基层群众们的生活自觉。

(出蓝小队进行食安科普)

在杭州纸友科技有限公司,出蓝小队开启了一场别开生面的学习交流之旅,旨在为食品相关专业的学生搭建起一座连接理论与实践的桥梁,探索行业前沿趋势与职业发展路径,帮助同学们打破“纸上谈兵”的局限。

(出蓝小队进企业交流学习)

从实验室到基层,在这 25 天里,出蓝小队穿梭于杭州市各地,用 “接地气” 的表达架起专业与大众的桥梁。正如队员们所说:“食品安全不是冰冷的理论,而是藏在菜市场的挑拣里、冰箱的收纳中、餐桌的搭配上。我们要做的,就是把这些知识变成大家能用上的‘生活指南’。

手作传情:让废弃材料绽放新生,让温暖在互动中流淌

“剪、叠、捻、缠、绕”,在 25 天实践中的多场活动里,下沙残疾人之家、三墩残疾人之家内,废弃的水果网套在指尖翻飞。出蓝小队与残疾人伙伴一起,将原本用于保护水果的泡沫网套,变成了一朵朵象征阳光与安全的太阳花。“每道褶皱都是果园到货架的‘安全日记’”,队员们在教手作时,把食品储运的知识藏进了网套的纹理里。当残疾朋友们捧着亲手做的花束说 “要送给家人” 时,抽象的 “食品安全”,已然化作了掌心的温度与牵挂。

(出蓝小队正与残疾人朋友们一同制作水果网套手工)

泡泡纸创作课堂是 暑期社会实践中的重要一环,在三墩残疾人之家,自闭症患者们握着水彩笔,在废弃材料上涂色。队员们先讲透 “快递包装回收与食品包装安全” 的关联,再陪大家用泡泡纸拼贴出 “安全食品” 的图案。那些凸起的泡泡,既成了艺术创作的纹理,也成了 “包装防污染” 的生动教具。

(出蓝小队正与残疾人朋友们一同进行泡泡纸绘画)

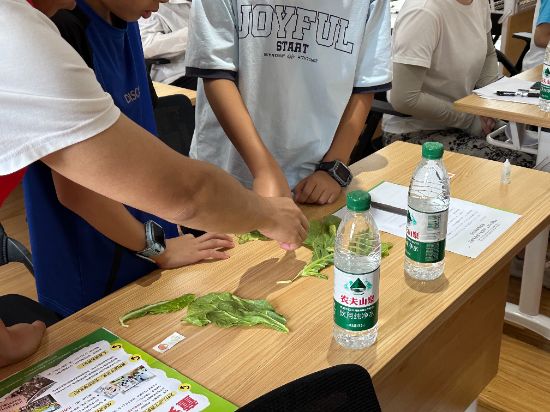

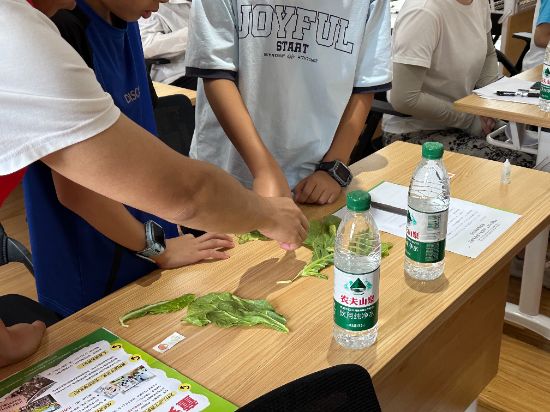

“手打水果茶” 现场是实践中的温馨一幕,在仓前街道残疾人之家及晨光社区的活动中,青柠的清香与橙子的甜润交织。出蓝小队先示范 “食材清洗、切块、调配” 的规范流程,再邀请残障朋友与社区小朋友上手实践。有人小心捶打柠檬,有人专注调和果葡糖浆,当冰爽的饮品完成,成就感与清凉一起漾在每个人脸上。更特别的是,队员们带着残疾人朋友和小朋友们一起把亲手做的水果茶送给环卫工人、外卖小哥,“谢谢你们送的清凉”—— 简单的话语里,是手作的温度,更是社会关怀的传递。

同时为了慰藉军训学子与教官们,我们走进食品学院军训营地,用亲手制作的清凉饮品,为挥汗如雨的新生与教官送去夏日慰藉,让关爱与奉献的暖流在校园里涌动。

同时为了慰藉军训学子与教官们,我们走进食品学院军训营地,用亲手制作的清凉饮品,为挥汗如雨的新生与教官送去夏日慰藉,让关爱与奉献的暖流在校园里涌动。

(出蓝小队向社会及校园传递清凉)

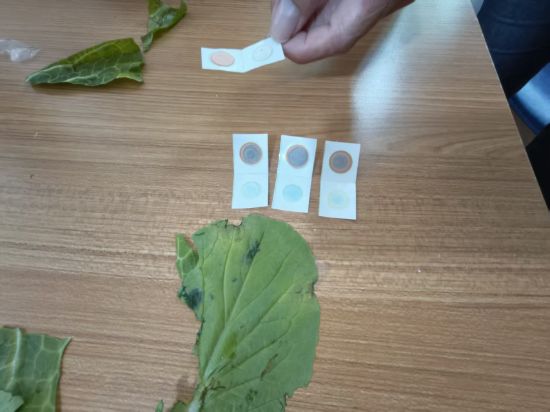

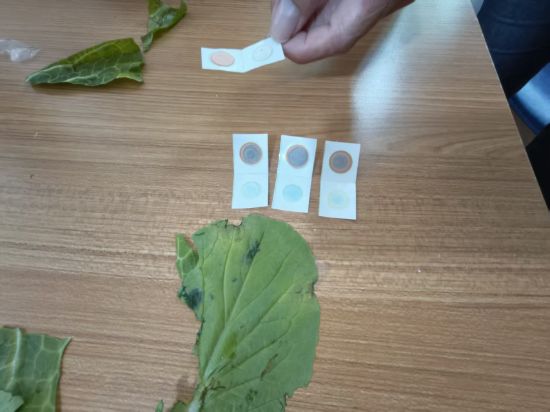

下沙残疾人之家及西湖善粮公社古荡分社的 “实验室” 里,更添几分严谨,这也是 1 1场专题活动中颇具特色的。“滴三滴试剂,静置十分钟后,滴至检测卡上……” 队员们手把手教大家做蔬菜农残检测实验。从试剂使用到结果判断,每个步骤都耐心讲解,让 “预防为先” 的食安理念深入人心。

(农残检测小实验)

从网套到泡泡纸,从废弃材料到创意手作,在 25 天覆盖白杨街道晨光社区、西湖善粮公社古荡分社及下沙、仓前、三墩残疾人之家的实践中,出蓝小队用 “变废为宝” 的巧思,让环保理念与食品安全知识在互动中扎根;更以平等尊重的姿态,让特殊群体感受到 “被牵挂” 的温暖,更让残障人朋友们认识到自己也是一块宝。

青春担当:以服务丈量基层,让初心在实践中闪耀

社会实践的意义,在于让青年学子在扎根基层中读懂 “责任” 二字。出蓝小队在 25 天的实践里,举办11 场专题活动,帮助近1000人树立食品山泉意识。他们的实践从来不止于 “完成活动”,而是用专业与热忱,回应着基层群体的真实需求。

为了让 “星星的孩子们” 听懂食安知识,他们反复打磨话术,把 “微生物污染” 说成 “夏天食物放久了会变坏的小细菌”;为了让户外工作者在酷暑中喝上一口冰饮,他们顶着 38℃高温搬运食材,确保每杯水果茶送到时都带着凉意;为了让残疾朋友们记住 “食品标签很重要”,他们设计互动游戏,把标签上的 “保质期”“成分表” 变成了 “食品的身份证”。

这些细微的努力,最终汇聚成看得见的改变:下沙、仓前、三墩残疾人之家的墙上,网套做的太阳花成了 “安全课堂” 的永久装饰;朋友们开始念叨 “夏天的菜要放冰箱”;收到水果茶的环卫工人说 “感觉再热也值了”。

“我们带不走酷暑,但能送去清凉;我们讲不完所有知识,但能种下‘关注食安’的种子。” 这支年轻的队伍,在 25 天11场活动的实践中用食品专业的 “硬知识” 与服务社会的 “软情怀”,诠释了新时代青年的担当。这是一场 “扎根” 的实践:扎根在群众的需求里,扎根在专业的价值中,扎根在青春与时代同行的征程上。

为了让 “星星的孩子们” 听懂食安知识,他们反复打磨话术,把 “微生物污染” 说成 “夏天食物放久了会变坏的小细菌”;为了让户外工作者在酷暑中喝上一口冰饮,他们顶着 38℃高温搬运食材,确保每杯水果茶送到时都带着凉意;为了让残疾朋友们记住 “食品标签很重要”,他们设计互动游戏,把标签上的 “保质期”“成分表” 变成了 “食品的身份证”。

这些细微的努力,最终汇聚成看得见的改变:下沙、仓前、三墩残疾人之家的墙上,网套做的太阳花成了 “安全课堂” 的永久装饰;朋友们开始念叨 “夏天的菜要放冰箱”;收到水果茶的环卫工人说 “感觉再热也值了”。

“我们带不走酷暑,但能送去清凉;我们讲不完所有知识,但能种下‘关注食安’的种子。” 这支年轻的队伍,在 25 天11场活动的实践中用食品专业的 “硬知识” 与服务社会的 “软情怀”,诠释了新时代青年的担当。这是一场 “扎根” 的实践:扎根在群众的需求里,扎根在专业的价值中,扎根在青春与时代同行的征程上。

(出蓝小队合影)

青年学子的担当,从来不是惊天动地的壮举,而是把专业所学、产业新知化作服务的点滴,让知识有温度,让关怀有力量,让每个被服务的人都能感受到:生活的安全与美好,始终有人在用心守护。在这个夏天,出蓝小队用 25 天的坚守和 11场专题活动的开展,以实际行动践行着青春使命,为食品安全科普事业添砖加瓦,也为特殊群体带去了实实在在的关爱与帮助,他们的故事将激励更多青年学子投身于专业为民的实践中,让青春在服务社会中绽放绚丽之花。

投稿人:符旭鹏

联系方式:18989695861

投稿人:符旭鹏

联系方式:18989695861

作者:符旭鹏 来源:浙江工商大学出蓝小队

扫一扫 分享悦读

- “强军有我,青春为我”江苏大学物电研究生进社区给老人讲建军节故事

- 2025-07-30

- 食光予你 | “沁凉送关怀,舌尖筑安全”出蓝小队暑期社会实践活动圆满结束

- 为助力构建残健共享的食品安全环境,保障基层群众“舌尖上的安全”,让食品安全知识真正走进民众生活, 6月至7月,浙江工商大

- 2025-07-30

- 医学院山河寻迹·抗战接力团队开展“烽火八秩,青春征程——抗战记忆使命调研”活动

- 2025-07-29

- 烟台大学“啄木鸟”社区实践队赴烟台市青少年宫开展小牛顿实验活动

- 烟台大学“啄木鸟”社区实践队于7月28日赴烟台市青少年宫开展了以“生活中常见现象背后的科学原理”为主题的“小牛顿课堂”趣味科

- 2025-07-29

- 粤疆联动推普助力兴乡,携手共谱民族团结新篇

- 2025-07-29

- 苏州工学院师范学院医校合作心理健康基层服务践行团赴常熟三院开展实践活动

- 2025-07-29

- 推普活力大湾区,吟诵推广普通话

- 2025-07-29

- 智策振农迎共富,浙财大学子访艺福堂企业

- 浙江财经大学财政税务学院“富春智策润山水,乡村墨韵展新颜”实践服务团前往浙江省杭州市桐庐县实地考察,探寻艺福堂内在持续发

- 2025-07-29

-

大学生三下乡投稿平台