多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

青岛农业大学三下乡:浓“农”情意践初心,科技兴农助振兴

发布时间:2025-07-27 阅读: 一键复制网址

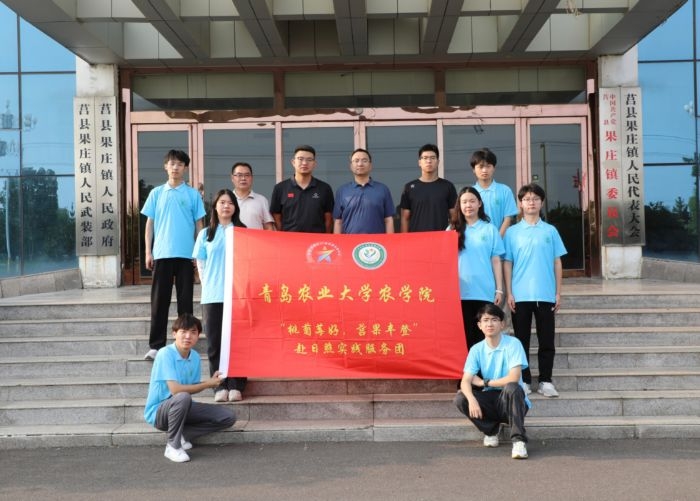

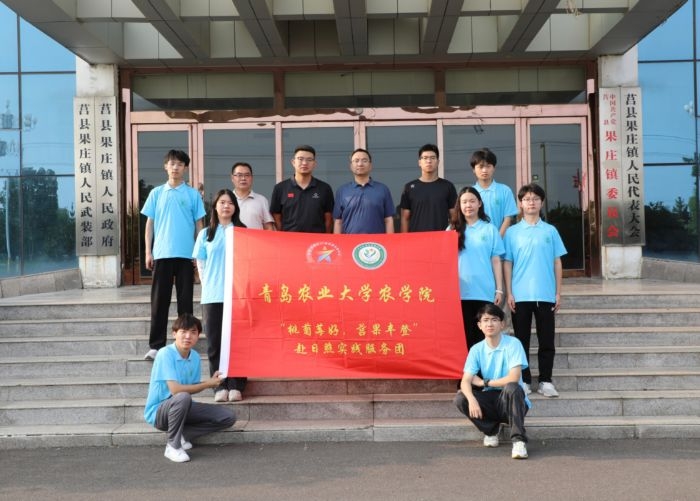

近日,青岛农业大学农学院“桃葡莓好,莒果丰登”赴日照实践服务团于7月15日至7月18日前往山东省日照市莒县果庄镇,开展2025年暑期“三下乡”社会实践活动。团队成员深入基层,通过实地调研、技术交流与劳动实践,探索特色农业发展的“果庄模式”,为乡村振兴注入青春动能。

科技赋能产业:从传统种植到智慧农业的跨越

7月16日上午,团队指导老师石勇带领实践团成员抵达果庄镇政府参加座谈会。当地干部详细介绍了油桃、蓝莓等特色产业的发展历程与现状。座谈会上,镇农业负责人赵伟田提到,果庄镇通过与中国农科院合作推广新品种,并借助智能化设备实现大棚温湿度远程调控,推动传统农业向科技化转型。果庄镇团委副书记韩杰结合自身经历,强调基层工作者需“既红又专”,既要扎根乡土,也要以创新思维破解发展难题。会后,团队成员纷纷表示受益匪浅。

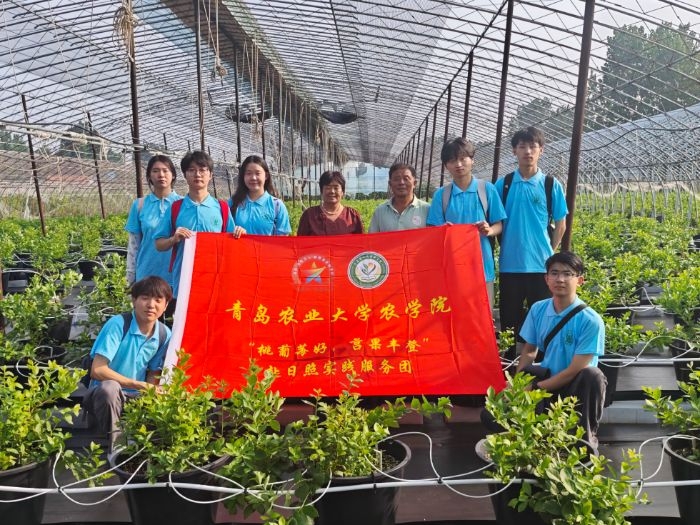

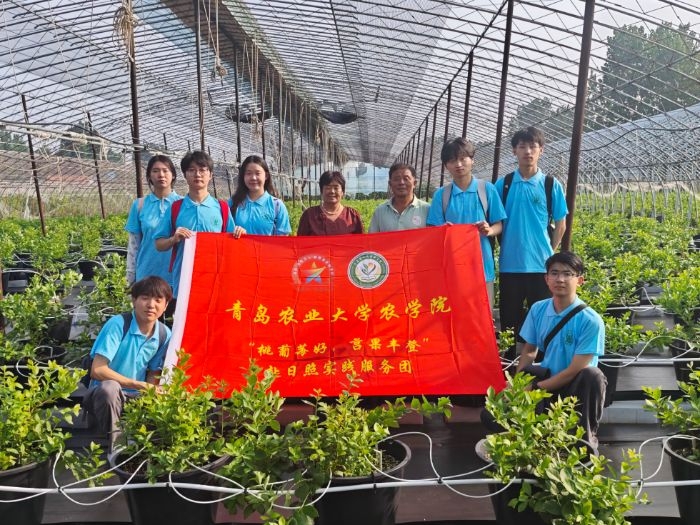

当天下午,实践团走进蓝莓种植大棚基地,与种植户深入交流。团队成员发现,当地蓝莓采用滴灌、水肥一体化等先进技术,每亩产值高达10万元,但面临市场体系不完善等问题。同学们结合农学知识,建议引入电商平台拓展销路,并记录下种植户反馈的技术需求,为后续科研提供方向。

规模引领转型:阳光玫瑰的“逆袭之路”

7月17日上午,团队赴小张官庄村调研阳光玫瑰葡萄产业。村支书丁书记介绍,该村从最初3个棚的零星种植发展为“一村一品”规模种植,客商直接进棚收购,彻底解决了销路难题。成员们观察到,农户通过精细化管理(如控制单串葡萄重量、施用农家肥)提升品质,并依靠互助采摘模式降低成本。“规模化和生态化是农业增效的关键。”团队成员史泽乾感慨道。

设施升级增效:油桃产业的“三十年蝶变”

17日下午,实践团在张家海坡村观摩油桃种植。村支书张书记讲述,当地油桃产业历经26年发展,从“小草棚”升级为自动化钢结构大棚,亩产值从1万元跃升至5万元。在油桃交易市场,成员们见证了“编号交易”的高效模式:银行驻场结算,冷库预冷保鲜,产业链条完善。张书记自豪地说:“我们的大棚10天就能建成,技术更新永远快人一步!”

传统技艺新生:黄烟种植的“匠心传承”

7月18日,团队走访下屯村黄烟种植户郭会计。当前黄烟已进入“打头”关键期,两周后即可采收烘烤。郭会计分享道,果庄镇种植黄烟由烟站统一提供育苗与技术指导,烘烟炉免费使用,中上等烟叶收购价可达30元/斤,烟农收益可观。成员们学习了烟叶分级标准,并记录下根腐病防治经验,为传统作物种植的现代化转型积累案例。

实践悟真知:青春与乡土的双向奔赴

此次调研中,实践团成员白天深入田间,夜晚总结研讨,将课本理论与基层实践紧密结合。队长王萧竣表示:“果庄镇的经验告诉我们,乡村振兴需要政府引领、科技支撑和农户协作三者合力。”团队还计划整理技术手册,反馈给当地政府,助力特色产业提质增效。

此次实践让团队成员深刻认识到,乡村振兴既需要科技赋能的硬支撑,也离不开扎根基层的软实力。从阳光玫瑰的精细管理到油桃产业的智慧升级,果庄经验生动诠释了"产业兴旺"的实践路径。以知促行,以行求知。青岛农大青年学子用脚步丈量田野,以专业赋能农业,在乡村振兴的大舞台上书写着新时代“农科人”的担当。

科技赋能产业:从传统种植到智慧农业的跨越

7月16日上午,团队指导老师石勇带领实践团成员抵达果庄镇政府参加座谈会。当地干部详细介绍了油桃、蓝莓等特色产业的发展历程与现状。座谈会上,镇农业负责人赵伟田提到,果庄镇通过与中国农科院合作推广新品种,并借助智能化设备实现大棚温湿度远程调控,推动传统农业向科技化转型。果庄镇团委副书记韩杰结合自身经历,强调基层工作者需“既红又专”,既要扎根乡土,也要以创新思维破解发展难题。会后,团队成员纷纷表示受益匪浅。

当天下午,实践团走进蓝莓种植大棚基地,与种植户深入交流。团队成员发现,当地蓝莓采用滴灌、水肥一体化等先进技术,每亩产值高达10万元,但面临市场体系不完善等问题。同学们结合农学知识,建议引入电商平台拓展销路,并记录下种植户反馈的技术需求,为后续科研提供方向。

规模引领转型:阳光玫瑰的“逆袭之路”

7月17日上午,团队赴小张官庄村调研阳光玫瑰葡萄产业。村支书丁书记介绍,该村从最初3个棚的零星种植发展为“一村一品”规模种植,客商直接进棚收购,彻底解决了销路难题。成员们观察到,农户通过精细化管理(如控制单串葡萄重量、施用农家肥)提升品质,并依靠互助采摘模式降低成本。“规模化和生态化是农业增效的关键。”团队成员史泽乾感慨道。

设施升级增效:油桃产业的“三十年蝶变”

17日下午,实践团在张家海坡村观摩油桃种植。村支书张书记讲述,当地油桃产业历经26年发展,从“小草棚”升级为自动化钢结构大棚,亩产值从1万元跃升至5万元。在油桃交易市场,成员们见证了“编号交易”的高效模式:银行驻场结算,冷库预冷保鲜,产业链条完善。张书记自豪地说:“我们的大棚10天就能建成,技术更新永远快人一步!”

传统技艺新生:黄烟种植的“匠心传承”

7月18日,团队走访下屯村黄烟种植户郭会计。当前黄烟已进入“打头”关键期,两周后即可采收烘烤。郭会计分享道,果庄镇种植黄烟由烟站统一提供育苗与技术指导,烘烟炉免费使用,中上等烟叶收购价可达30元/斤,烟农收益可观。成员们学习了烟叶分级标准,并记录下根腐病防治经验,为传统作物种植的现代化转型积累案例。

实践悟真知:青春与乡土的双向奔赴

此次调研中,实践团成员白天深入田间,夜晚总结研讨,将课本理论与基层实践紧密结合。队长王萧竣表示:“果庄镇的经验告诉我们,乡村振兴需要政府引领、科技支撑和农户协作三者合力。”团队还计划整理技术手册,反馈给当地政府,助力特色产业提质增效。

此次实践让团队成员深刻认识到,乡村振兴既需要科技赋能的硬支撑,也离不开扎根基层的软实力。从阳光玫瑰的精细管理到油桃产业的智慧升级,果庄经验生动诠释了"产业兴旺"的实践路径。以知促行,以行求知。青岛农大青年学子用脚步丈量田野,以专业赋能农业,在乡村振兴的大舞台上书写着新时代“农科人”的担当。

作者:王萧竣 来源:青岛农业大学

扫一扫 分享悦读

- 市集经济绘就共富新画卷——浙江工商大学公共管理学院市集引擎·共富浙行实践团

- 2025年7月中旬,浙江工商大学“市集引擎·共富浙行”实践团深入探访了杭州和海宁及地区的多个特色市集

- 2025-07-27

- “青衿传家探行齐鲁,家风浸润乡土中国”——青衿传家・家风探行团赴潍坊开展“寻找良好家

- 山东师范大学地理与环境学院“青衿传家・家风探行团”于7月12日赴潍坊寿光市河崖王村,开展了主题为“寻找良好家风家训”的

- 2025-07-27

- 白衣执甲护银龄,虹桥连心映晚晴

- 7月20日与21日,苏州大学苏州医学院“欣长征·彩虹行”暑期社会实践团先后走进当地孝贤敬老院与社区广场,开展了便民血压测量志愿

- 2025-07-27

- 播种红色希望 奏响童年乐章 ——常纺学子赴新北区翰林智群幼儿园开展红色文化主题活动

- 2025-07-27

- 耕读传薪践初心:“农品新生”三下乡的文化寻根与产业振兴之旅

-   为深入贯彻落实习近平总书记关于“全面推进乡村振兴”的重要指示精神,积极响应“文化赋能产业,科技助力三农”的号

- 2025-07-27

- 阡陌探骊:“农品新生”三下乡挖掘乡土文化赋能农产之道

- 为深入贯彻落实习近平总书记关于“全面推进乡村振兴”的重要指示精神,积极响应“文化赋能产业,科技助力三农”的号召,南京财经

- 2025-07-27

- 青岛农业大学三下乡:浓“农”情意践初心,科技兴农助振兴

- 2025-07-27

- 华中农大动科动医学院暑期实践团在西安艾尼宠物医院开展专业实习

- 2025年7月9日,华中农业大学动物科学技术学院、动物医学院赴西安艾尼宠物医院暑期社会实践团队迎来了在宠物医院实习的倒数第二天

- 2025-07-27

-

大学生三下乡投稿平台