多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

桐城雅言承古韵,六尺礼让谱新篇

发布时间:2025-07-25 阅读: 一键复制网址

【文学院】桐城雅言承古韵,六尺礼让谱新篇

——文学院言脉联桐队暑期实践活动圆满举行

(通讯员:赵健彤)7月24日上午,安徽大学文学院言脉联桐队线下成员张梓萱、赵健彤、祝心怡、江国胜在安徽省安庆市桐城市集合,开展为期两天半的暑期社会实践活动。本次社会实践的主题是赴安徽省安庆市桐城市调研桐城礼让文化与方言之间的关系,弘扬礼让文化传统,让方言焕发新生。

文博访贤溯礼让,乡音载道话古今

7月24日下午,言脉联桐队线下团队成员兵分两路,赵健彤、江国胜负责队伍材料的线下善后工作,张梓萱、祝心怡前往桐城市文化博物馆进行参观,并采访当地在桐城礼让文化研究方面颇有造诣的学者张新富先生。张梓萱、祝心怡全程进行拍摄、录音等工作。

在博物馆中,张新富先生细致讲解了桐城礼让文化以及桐城方言的历史源流,也讲述了许多桐城方言的独特表达。他指出,方言在地方文化传承中具有不可替代的作用,许多地方文献在用普通话解释的过程中会出现含义的漫失,而唯有方言能准确把握文献中蕴含的情感。

(图片一:言脉联桐队两名成员与张新富先生合影,右二为张新富)

六尺巷深寻古礼,老街人暖话乡音

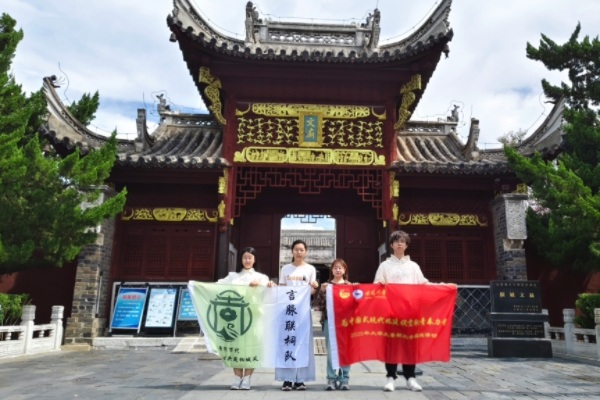

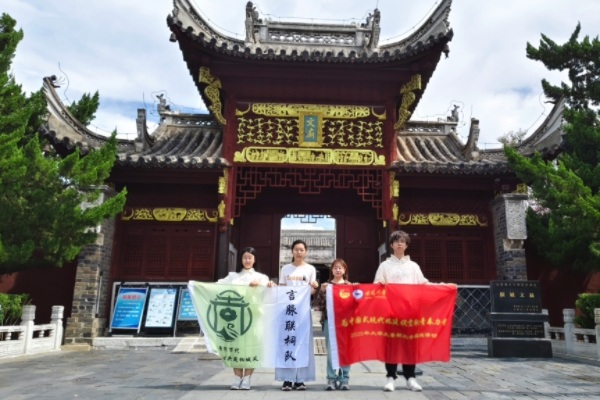

7月25日上午,言脉联桐队线下团队全体成员自行出发参观桐城文庙和桐城市文化博物馆。参观过程中,团队成员多次偶遇外地游客,可见近几年桐城礼让文化宣传效果显著。

(图片二:言脉联桐队在桐城文庙前合影留念)

(图片三:言脉联桐队在桐城文化博物馆前合影留念)

7月25日下午,言脉联桐队线下团队全体成员前往六尺巷及六尺巷周边老居民区进行问卷调查和街头采访。团队成员张梓萱、赵健彤负责街头采访工作并全程录音,祝心怡、江国胜负责问卷调查工作。

正值暑假期间,采访成员常在路上碰到大人带着小孩子,经过采访得知,这些孩子大都在外地学习生活,只有寒暑假才会回到桐城,对桐城方言的掌握远不如老一辈桐城人。

采访过程中,一位92岁高龄、经历过抗日战争、抗美援朝等重大战事的老奶奶向团队成员揭开了一段不为人知的六尺巷历史:六尺巷先前只是张吴两家屋墙之间的空路,在抗美援朝时期,张家房子改为医院,吴家房子改为医院职工宿舍,战争结束后,出于对文化传承的考量,桐城政府对医院和职工宿舍进行改造,这才有了现在的六尺巷。

虽然六尺巷几经改造,但是桐城人的温良却始终融在血肉里。采访过程中常常有车路过窄窄的老居民区小巷,却听不到刺耳的鸣笛声,因为车来时,人们都自觉地让出一条路,接受采访的人也都非常礼貌地问好道别,采访成员在六尺巷中,用脚步丈量出这座城的温度。

(图片四:言脉联桐队成员在六尺巷合影留念)

乡音话者传乡韵,六尺诗吟润礼风

7月25日晚,言脉联桐队线下团队全体成员采访因宣传桐城方言和特产而在网络上小有名气的人物“粑婆”,并邀请其用正宗桐城方言吟诵《让墙诗》。

“粑婆”分享了其发布于网络平台的桐城话段子,发音较为圆润的桐城方言能够使双方语气缓和,在化解矛盾时起到了很大作用。讲到小辈们对桐城方言的使用情况,她表示,学校教育大力推广普通话,她的孩子对桐城方言的了解已经仅限于听懂,而不是说出;而提到桐城礼让文化,“粑婆”表示,桐城六尺巷的礼让文化贯穿每个桐城人的教育。

(图片五:言脉联桐队成员与“粑婆”合影,右三为“粑婆”)

7月25日晚9时,言脉联桐队在安徽省安庆市桐城市的线下实践活动圆满结束。通过本次实践采访与问卷调查,言脉联桐队深刻认识到桐城礼让文化的弘扬不仅依赖于世世代代口耳相传,更依赖于国家政府层面的引导;桐城方言的传承与保护也不只是文化课题,还与人口流动、学校教育等紧密相关。言脉联桐队希望能够通过自身的宣传,结合国家语言文化政策导向的力量,深度挖掘桐城礼让文化与方言之间的隐形联系,多渠道弘扬礼让文化,促进桐城方言的保护与传承,真正做到“一脉乡音传千代,同心万古桐城风”。

——文学院言脉联桐队暑期实践活动圆满举行

(通讯员:赵健彤)7月24日上午,安徽大学文学院言脉联桐队线下成员张梓萱、赵健彤、祝心怡、江国胜在安徽省安庆市桐城市集合,开展为期两天半的暑期社会实践活动。本次社会实践的主题是赴安徽省安庆市桐城市调研桐城礼让文化与方言之间的关系,弘扬礼让文化传统,让方言焕发新生。

文博访贤溯礼让,乡音载道话古今

7月24日下午,言脉联桐队线下团队成员兵分两路,赵健彤、江国胜负责队伍材料的线下善后工作,张梓萱、祝心怡前往桐城市文化博物馆进行参观,并采访当地在桐城礼让文化研究方面颇有造诣的学者张新富先生。张梓萱、祝心怡全程进行拍摄、录音等工作。

在博物馆中,张新富先生细致讲解了桐城礼让文化以及桐城方言的历史源流,也讲述了许多桐城方言的独特表达。他指出,方言在地方文化传承中具有不可替代的作用,许多地方文献在用普通话解释的过程中会出现含义的漫失,而唯有方言能准确把握文献中蕴含的情感。

(图片一:言脉联桐队两名成员与张新富先生合影,右二为张新富)

六尺巷深寻古礼,老街人暖话乡音

7月25日上午,言脉联桐队线下团队全体成员自行出发参观桐城文庙和桐城市文化博物馆。参观过程中,团队成员多次偶遇外地游客,可见近几年桐城礼让文化宣传效果显著。

(图片二:言脉联桐队在桐城文庙前合影留念)

(图片三:言脉联桐队在桐城文化博物馆前合影留念)

7月25日下午,言脉联桐队线下团队全体成员前往六尺巷及六尺巷周边老居民区进行问卷调查和街头采访。团队成员张梓萱、赵健彤负责街头采访工作并全程录音,祝心怡、江国胜负责问卷调查工作。

正值暑假期间,采访成员常在路上碰到大人带着小孩子,经过采访得知,这些孩子大都在外地学习生活,只有寒暑假才会回到桐城,对桐城方言的掌握远不如老一辈桐城人。

采访过程中,一位92岁高龄、经历过抗日战争、抗美援朝等重大战事的老奶奶向团队成员揭开了一段不为人知的六尺巷历史:六尺巷先前只是张吴两家屋墙之间的空路,在抗美援朝时期,张家房子改为医院,吴家房子改为医院职工宿舍,战争结束后,出于对文化传承的考量,桐城政府对医院和职工宿舍进行改造,这才有了现在的六尺巷。

虽然六尺巷几经改造,但是桐城人的温良却始终融在血肉里。采访过程中常常有车路过窄窄的老居民区小巷,却听不到刺耳的鸣笛声,因为车来时,人们都自觉地让出一条路,接受采访的人也都非常礼貌地问好道别,采访成员在六尺巷中,用脚步丈量出这座城的温度。

(图片四:言脉联桐队成员在六尺巷合影留念)

乡音话者传乡韵,六尺诗吟润礼风

7月25日晚,言脉联桐队线下团队全体成员采访因宣传桐城方言和特产而在网络上小有名气的人物“粑婆”,并邀请其用正宗桐城方言吟诵《让墙诗》。

“粑婆”分享了其发布于网络平台的桐城话段子,发音较为圆润的桐城方言能够使双方语气缓和,在化解矛盾时起到了很大作用。讲到小辈们对桐城方言的使用情况,她表示,学校教育大力推广普通话,她的孩子对桐城方言的了解已经仅限于听懂,而不是说出;而提到桐城礼让文化,“粑婆”表示,桐城六尺巷的礼让文化贯穿每个桐城人的教育。

(图片五:言脉联桐队成员与“粑婆”合影,右三为“粑婆”)

7月25日晚9时,言脉联桐队在安徽省安庆市桐城市的线下实践活动圆满结束。通过本次实践采访与问卷调查,言脉联桐队深刻认识到桐城礼让文化的弘扬不仅依赖于世世代代口耳相传,更依赖于国家政府层面的引导;桐城方言的传承与保护也不只是文化课题,还与人口流动、学校教育等紧密相关。言脉联桐队希望能够通过自身的宣传,结合国家语言文化政策导向的力量,深度挖掘桐城礼让文化与方言之间的隐形联系,多渠道弘扬礼让文化,促进桐城方言的保护与传承,真正做到“一脉乡音传千代,同心万古桐城风”。

作者:言脉联桐小队 来源:实地调研资料

扫一扫 分享悦读

- 一堂生动的乡村振兴“实践课”—西安交通大学城市学院智能制造与新能源学院学生党支部赴西乡县大

- 一堂生动的乡村振兴“实践课”—西安交通大学城市学院智能制造与新能源学院学生党支部赴西乡县大河镇开展研学交流

- 2025-07-27

- 26层养猪大楼里的智慧密码:华中农大学子7天解锁现代牧业新图景

- 7月7日至13日,华中农业大学植物科学技术学院赴湖北省鄂州市暑期社会实践团深入湖北中新开维现代牧业有限公司,对全球单体面积最

- 2025-07-27

- 市集经济绘就共富新画卷——浙江工商大学公共管理学院市集引擎·共富浙行实践团

- 2025年7月中旬,浙江工商大学“市集引擎·共富浙行”实践团深入探访了杭州和海宁及地区的多个特色市集

- 2025-07-27

- “青衿传家探行齐鲁,家风浸润乡土中国”——青衿传家・家风探行团赴潍坊开展“寻找良好家

- 山东师范大学地理与环境学院“青衿传家・家风探行团”于7月12日赴潍坊寿光市河崖王村,开展了主题为“寻找良好家风家训”的

- 2025-07-27

- 白衣执甲护银龄,虹桥连心映晚晴

- 7月20日与21日,苏州大学苏州医学院“欣长征·彩虹行”暑期社会实践团先后走进当地孝贤敬老院与社区广场,开展了便民血压测量志愿

- 2025-07-27

- 播种红色希望 奏响童年乐章 ——常纺学子赴新北区翰林智群幼儿园开展红色文化主题活动

- 2025-07-27

- 耕读传薪践初心:“农品新生”三下乡的文化寻根与产业振兴之旅

-   为深入贯彻落实习近平总书记关于“全面推进乡村振兴”的重要指示精神,积极响应“文化赋能产业,科技助力三农”的号

- 2025-07-27

- 阡陌探骊:“农品新生”三下乡挖掘乡土文化赋能农产之道

- 为深入贯彻落实习近平总书记关于“全面推进乡村振兴”的重要指示精神,积极响应“文化赋能产业,科技助力三农”的号召,南京财经

- 2025-07-27

-

大学生三下乡投稿平台