多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

茶香漫实践——食品专业学子探寻茶元素的产业密码与文化根脉

发布时间:2025-07-17 阅读: 一键复制网址

近日,一场以“茶元素的现代演绎与历史回响”为主题的暑期社会实践活动在福建展开。黎明职业大学轻工学院社会实践团队先后走进福建久久王食品有限公司与泉州海外交通史博物馆,从现代化车间的调味研发,到古沉船里的茶盏微光,完成了一次跨越六百年的茶产业文化对话。

车间里的茶香:茶元素与休闲食品的创意碰撞

在福建久久王食品加工厂的生产车间内,自动化生产线正有序运转,在生产专线前,田岚主任指着车间生产线给实践队成员们详细讲解起自动化生产线流程与规模。久久王食品拥有三十余条先进的自动化生产线,涵盖木糖醇、爽口片、口香糖、泡泡糖及休闲糕点等全品类产品。旗下品牌都市牧场的无糖薄荷糖有混合装,都市牧场无糖薄荷糖作为核心产品之一,采用混合装设计(6瓶×45g),新升级款包含茉莉花茶味等六种风味组合,以无糖配方为基础,添加维生素C,兼具提神与口气清新功能,满足多元消费需求。

后续实践队成员与食品专业博士与老师们讨论到茶味薄荷糖茶味道的提取过程,“先将清明前采摘的绿茶鲜叶进行低温杀青,保留住茶多酚和氨基酸的活性,然后投入45℃的纯净水浸泡6小时,这个温度既能让茶味物质充分溶出,又不会破坏香气成分。”浸泡后的茶汁经过三级膜过滤,先去除茶渣颗粒,再分离大分子鞣质,最后加入0.3%的复合酶,分解部分多糖物质,让茶味更清爽。”每100公斤绿茶鲜叶,最终只能得到15公斤精品茶汁,用来调配500公斤薄荷糖基料,这背后是几十次味觉配比试验才找到的平衡。专业讲解让同学们深刻认识到,看似简单的调味背后,是食品工艺与感官科学的深度融合。

图为实践队成员参观食品生产车间。陈悦馨供图

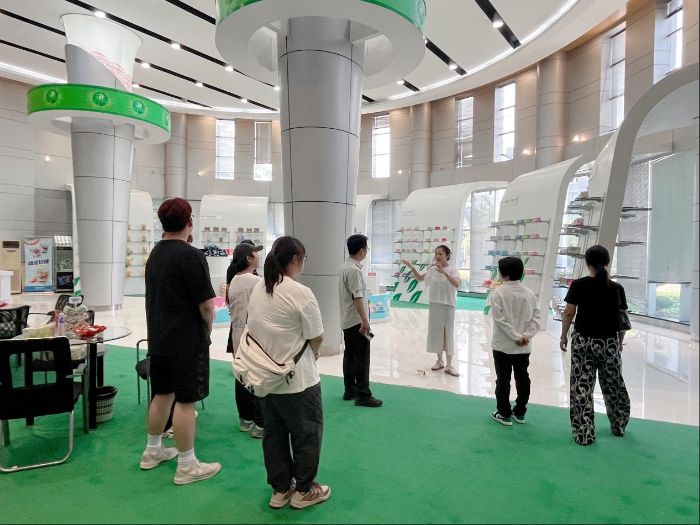

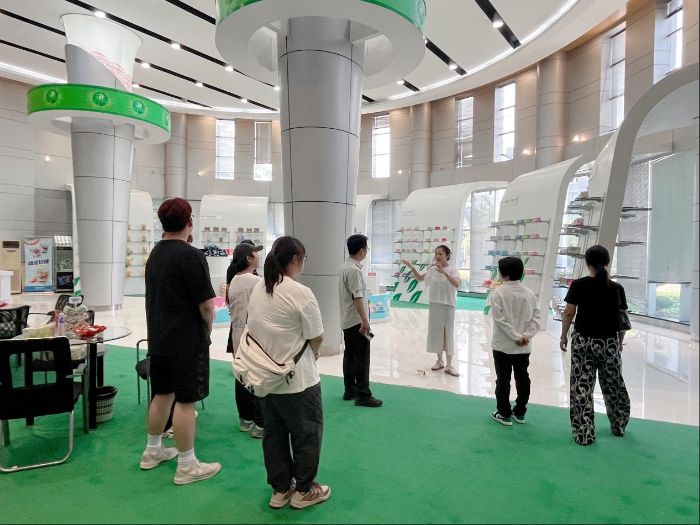

图为实践团成员参观久久王食品展示厅。黄慧敏供图

古港中的茶韵:海丝路上的茶商传奇

从现代化车间转战文化殿堂,泉州海外交通史博物馆的古船展厅里,一艘艘按1:1比例复原的明代福船静静伫立。讲解员指着船体货舱区域介绍:“这里曾满载着武夷岩茶、安溪乌龙茶,沿着海上丝绸之路抵达东南亚、波斯湾乃至欧洲。”玻璃展柜中,泛黄的《航海针经》记载着“茶船过七洲,淡水配茶引”的航行智慧,让同学们仿佛看到当年茶商在惊涛骇浪中守护茶货的身影。

在“国际茶都”专题展区,一组明代茶商的账簿手稿引发关注。泛黄的宣纸上,详细记录着每批茶叶的产地、品级、交易价格,以及与阿拉伯商人的易货明细。“这是泉州作为‘海上茶路’起点的直接证据。”讲解员介绍,明朝隆庆年间,泉州港每年有近百艘商船载茶出海,茶叶与瓷器、丝绸共同构成了当时的“东方三宝”。

最让同学们震撼的是宋代“华光礁一号”沉船出土的曜变茶盏。这件国宝级文物在灯光下呈现出七彩光晕,盏内的冰裂纹路仿佛还留存着当年茶汤的痕迹。“这种茶盏在宋代专为斗茶设计,随商船远航时,既是贸易商品,也是文化使者。”听完讲解同学们意识到,小小的茶盏承载着东方美学与实用功能的完美统一,更见证了泉州作为“国际茶都”的辉煌历史。

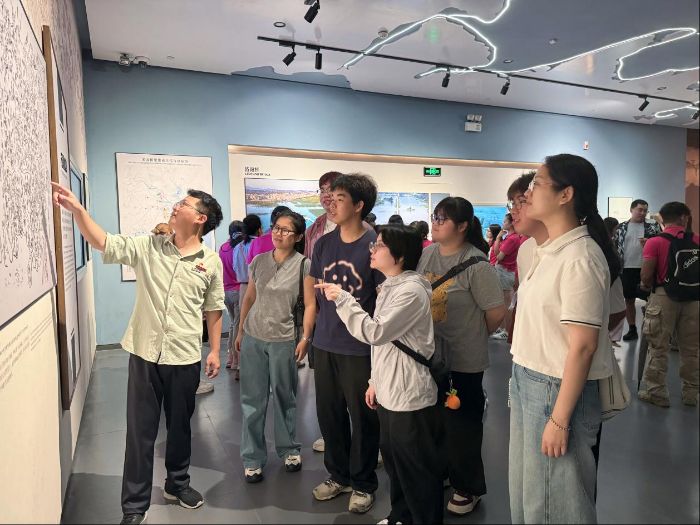

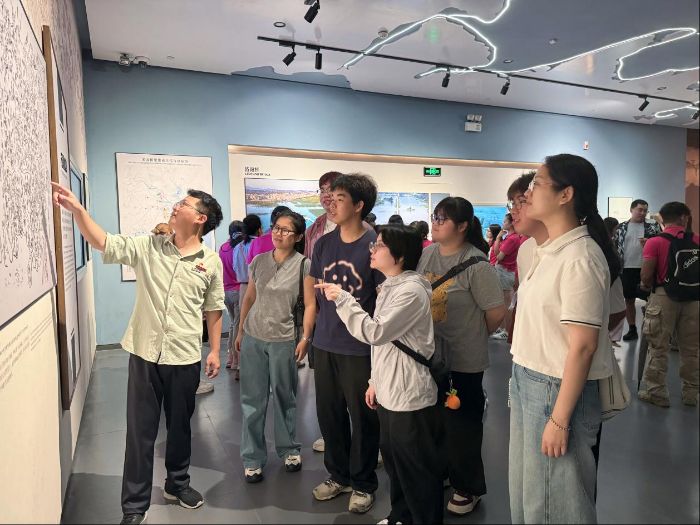

图为实践团成员在泉州海外交通史博物馆参观学习。张雨馨供图

跨越时空的对话:产业实践中的文化自觉

实践途中,同学们开展了一场别开生面的“古今茶话会”。大家对比明代茶商的航海日志与现代食品企业的研发报告,发现了惊人的传承性:古人用陶瓮密封茶叶防潮,现代用真空包装锁鲜;当年通过船舱温度调节茶叶发酵,如今依靠智能温控实现精准工艺。

带队老师在总结时表示:“从久久王的茶味零食到泉州港的古茶贸易,同学们看到的不仅是茶元素的应用演变,更是食品产业与文化传承的共生关系。这种实践认知,将为他们未来的专业发展注入文化深度。”实践团队成员感叹:“当我在博物馆看到明代茶商手绘的航线图,突然理解了车间里那句‘每款产品都要有文化根脉’的深意。”

图为实践队成员开展交流研讨会。张雨馨供图

图为实践团成员合影。张雨馨供图

此次暑期社会实践,让食品专业的同学们跳出课本,在茶香弥漫的车间与展馆间,完成了一次理论与实践、传统与现代的立体对话。正如海交馆二楼斑驳的“茶”字陶片印记,这场实践也在同学们心中刻下了深刻的烙印——食品不仅是味蕾的享受,更是文化的载体,而茶元素跨越六百年的芬芳,正是最好的见证。

车间里的茶香:茶元素与休闲食品的创意碰撞

在福建久久王食品加工厂的生产车间内,自动化生产线正有序运转,在生产专线前,田岚主任指着车间生产线给实践队成员们详细讲解起自动化生产线流程与规模。久久王食品拥有三十余条先进的自动化生产线,涵盖木糖醇、爽口片、口香糖、泡泡糖及休闲糕点等全品类产品。旗下品牌都市牧场的无糖薄荷糖有混合装,都市牧场无糖薄荷糖作为核心产品之一,采用混合装设计(6瓶×45g),新升级款包含茉莉花茶味等六种风味组合,以无糖配方为基础,添加维生素C,兼具提神与口气清新功能,满足多元消费需求。

后续实践队成员与食品专业博士与老师们讨论到茶味薄荷糖茶味道的提取过程,“先将清明前采摘的绿茶鲜叶进行低温杀青,保留住茶多酚和氨基酸的活性,然后投入45℃的纯净水浸泡6小时,这个温度既能让茶味物质充分溶出,又不会破坏香气成分。”浸泡后的茶汁经过三级膜过滤,先去除茶渣颗粒,再分离大分子鞣质,最后加入0.3%的复合酶,分解部分多糖物质,让茶味更清爽。”每100公斤绿茶鲜叶,最终只能得到15公斤精品茶汁,用来调配500公斤薄荷糖基料,这背后是几十次味觉配比试验才找到的平衡。专业讲解让同学们深刻认识到,看似简单的调味背后,是食品工艺与感官科学的深度融合。

图为实践队成员参观食品生产车间。陈悦馨供图

图为实践团成员参观久久王食品展示厅。黄慧敏供图

古港中的茶韵:海丝路上的茶商传奇

从现代化车间转战文化殿堂,泉州海外交通史博物馆的古船展厅里,一艘艘按1:1比例复原的明代福船静静伫立。讲解员指着船体货舱区域介绍:“这里曾满载着武夷岩茶、安溪乌龙茶,沿着海上丝绸之路抵达东南亚、波斯湾乃至欧洲。”玻璃展柜中,泛黄的《航海针经》记载着“茶船过七洲,淡水配茶引”的航行智慧,让同学们仿佛看到当年茶商在惊涛骇浪中守护茶货的身影。

在“国际茶都”专题展区,一组明代茶商的账簿手稿引发关注。泛黄的宣纸上,详细记录着每批茶叶的产地、品级、交易价格,以及与阿拉伯商人的易货明细。“这是泉州作为‘海上茶路’起点的直接证据。”讲解员介绍,明朝隆庆年间,泉州港每年有近百艘商船载茶出海,茶叶与瓷器、丝绸共同构成了当时的“东方三宝”。

最让同学们震撼的是宋代“华光礁一号”沉船出土的曜变茶盏。这件国宝级文物在灯光下呈现出七彩光晕,盏内的冰裂纹路仿佛还留存着当年茶汤的痕迹。“这种茶盏在宋代专为斗茶设计,随商船远航时,既是贸易商品,也是文化使者。”听完讲解同学们意识到,小小的茶盏承载着东方美学与实用功能的完美统一,更见证了泉州作为“国际茶都”的辉煌历史。

图为实践团成员在泉州海外交通史博物馆参观学习。张雨馨供图

跨越时空的对话:产业实践中的文化自觉

实践途中,同学们开展了一场别开生面的“古今茶话会”。大家对比明代茶商的航海日志与现代食品企业的研发报告,发现了惊人的传承性:古人用陶瓮密封茶叶防潮,现代用真空包装锁鲜;当年通过船舱温度调节茶叶发酵,如今依靠智能温控实现精准工艺。

带队老师在总结时表示:“从久久王的茶味零食到泉州港的古茶贸易,同学们看到的不仅是茶元素的应用演变,更是食品产业与文化传承的共生关系。这种实践认知,将为他们未来的专业发展注入文化深度。”实践团队成员感叹:“当我在博物馆看到明代茶商手绘的航线图,突然理解了车间里那句‘每款产品都要有文化根脉’的深意。”

图为实践队成员开展交流研讨会。张雨馨供图

图为实践团成员合影。张雨馨供图

此次暑期社会实践,让食品专业的同学们跳出课本,在茶香弥漫的车间与展馆间,完成了一次理论与实践、传统与现代的立体对话。正如海交馆二楼斑驳的“茶”字陶片印记,这场实践也在同学们心中刻下了深刻的烙印——食品不仅是味蕾的享受,更是文化的载体,而茶元素跨越六百年的芬芳,正是最好的见证。

作者:张雨馨、陈悦馨 来源:黎明职业大学

扫一扫 分享悦读

- 巢湖学院大学生开展环巢湖廉洁文化调研

- 2025年7月,巢湖学院工商管理学院的同学们,踏着先辈的足迹,开启了一场以“廉洁”为主题的环巢湖调研之旅,旨在为乡村廉洁文化建设注

- 07-17

- 从科创高地到烟火人间:浙财信智学子探寻AI足迹

- 2025年7月,浙江财经大学信息技术与人工智能学院“专利赋能・链动未来”实践团赴杭州、嘉兴探寻“AI+”的脉络,通过实地走访十余

- 07-17

- 筑梦同行探帮扶 携手共济护青苗——筑梦小鱼实践团与花城社工协会共话助困行动

- 7月16日上午,山东理工大学筑梦小鱼实践团一行抵达菏泽市牡丹区花城社工协会,与协会专职社工、义工代表围绕牡丹区、定陶区困境儿童关

- 07-17

- 助力“百千万工程”|广州应用科技学院“红心筑梦”实践队赴阳山县开展双凤舞非遗文化调研

- 7月14日至16日,由1名带队老师和10名大学生组成的广州应用科技学院“红心筑梦”实践队于清远市阳山县杜步镇开展双凤舞非遗文化调研,通

- 07-17

- “纤羽传信”支教队开展 “点燃科学梦,厚植航天情”科学实践课

- 7月16日,山东大学学生春晖社纤羽传信支教队在济南历城锦城社区开展主题为“点燃科学梦,厚植航天情”的科学实践支教活动。

- 07-17

- 赓续红脉促振兴 古田才溪绘新篇——看闽西老区如何以红为基,以新为翼促共富

- 福州大学经济与管理学院“赓续红脉守清廉,赋能乡村促共富”实践队深入龙岩市上杭县古田镇和才溪镇,探寻乡村振兴之路。两地传承红色文

- 07-17

-

大学生三下乡投稿平台