多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

西安培华学院培小文青苗燎原队七彩课程之青:思辨课堂启智 乡土传承润心

发布时间:2025-07-12 阅读: 一键复制网址

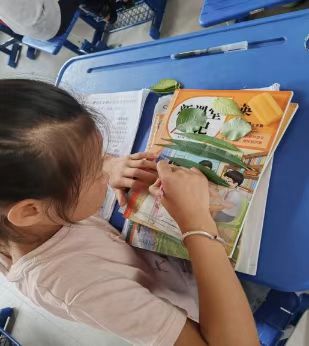

7月盛夏,培小文青苗燎原队开展“青色思辨日——慧解妙言“主题活动。这场融合经典解读、趣味辩论、谚语新诠与乡土体验的教育实践,以“思辨“为钥打开乡村儿童的思维之窗,在传统与现代的对话中培育文化自信。

活动以《愚公移山》的精简叙事拉开帷幕。当支教队员讲到“老爷爷带领家人挖山“时,孩子们立刻被这个穿越千年的故事吸引。围绕“移山的必要性”展开热烈讨论:有人认为“挖山太慢,应绕路出行”,也有人坚持“子子孙孙的坚持能改变环境”。团队设计的“思维调色盘”互动中,孩子们用不同颜色贴纸标注“坚持”“效率”“创新”等观点,在故事解构中学会多角度思考——正如一位孩子在记录卡上画下的“愚公+挖掘机”漫画,传统智慧与现代思维在童趣表达中完成奇妙碰撞。

“乘凉舒服还是吃西瓜更爽?”的趣味辩论将现场气氛推向高潮。孩子们分成两队,手持自制的蒲扇与西瓜模型展开“萌趣交锋”。“乘凉能感受自然风,还能看星星!”“吃西瓜又甜又解渴,夏天就要冰冰凉凉!”你来我往的辩驳中,孩子们不仅学会“分点论述”的表达逻辑,更在支教队员引导下发现“乘凉时分享西瓜”的共赢可能。辩论结束后的“金句收集板”上,“风的凉爽是共享的,瓜的甜蜜是即时的”等童言童语,展现出辩证思维的萌芽。

在谚语新解环节,“早起的鸟儿有虫吃”“种瓜得瓜,种豆得豆”等老话变身互动谜题。孩子们抽取写有“网课打卡”“校园活动”等现代场景的卡片,用传统智慧进行解读:认真浇水的班级植物长得最茂盛,这就是种瓜得瓜呀!团队准备的“谚语盲盒”里,藏着用黏土制作的“早起的鸟儿”“磨好的刀”等教具,让抽象哲理变得可触可感。当孩子们将老话与校园生活建立联结时,传统文化便有了鲜活的当代注脚。

乡土技艺体验课在教室里热烈展开。支教队员站在讲台前,借助精心制作的PPT,用生动的语言为孩子们讲解响水豆腐的制作过程。“首先,要挑选饱满的黄豆,把它们放进清水里浸泡整整一夜,就像让小豆子们美美地睡上一觉。”队员一边展示黄豆浸泡前后的对比图片,一边描述。随后,队员通过动画演示,详细介绍磨浆环节:“泡好的豆子和水一起进入石磨,随着石磨转动,白白的豆浆就流出来啦。虽然我们今天没办法用石磨,但大家可以想象自己用力推磨的样子。”讲到过滤豆渣、煮浆和点卤时,队员邀请孩子们上台,用粉笔在黑板上标注关键步骤,还模拟用勺子搅拌豆浆的动作。“点卤可是个神奇的时刻!”队员播放着点卤过程的实拍视频,看着豆浆逐渐凝结成豆花,孩子们紧紧盯着屏幕,眼睛里满是惊奇。课程最后,队员设置了互动问答,孩子们踊跃举手,复述豆腐制作的步骤,将刚学到的知识牢牢记住。虽然没有实际道具,但通过图文、视频与互动,传统豆腐制作工艺的奇妙与智慧,深深印刻在每个孩子心中。最具创意的树叶拓印环节,孩子们将采集的梧桐叶、银杏叶拓印在土布上,再用腰鼓图案贴纸装饰,让自然纹理与文化符号在创作中完成交融。

活动尾声,孩子们捧着拓印作品与思辨笔记,在“收获树”下分享感悟:“老故事里藏着新想法”“家乡的豆腐和腰鼓原来这么有学问”。这场思辨实践,既通过“提问-辩论-联想”的思维训练,让乡村儿童体验了理性思考的乐趣,又借助豆腐、腰鼓等乡土符号,让文化传承从课本走进现实。正如团队在活动总结中写道:“当青色的思辨之光照亮乡村课堂,传统与现代便有了最生动的对话,而这正是支教赋予成长的独特意义。”

活动以《愚公移山》的精简叙事拉开帷幕。当支教队员讲到“老爷爷带领家人挖山“时,孩子们立刻被这个穿越千年的故事吸引。围绕“移山的必要性”展开热烈讨论:有人认为“挖山太慢,应绕路出行”,也有人坚持“子子孙孙的坚持能改变环境”。团队设计的“思维调色盘”互动中,孩子们用不同颜色贴纸标注“坚持”“效率”“创新”等观点,在故事解构中学会多角度思考——正如一位孩子在记录卡上画下的“愚公+挖掘机”漫画,传统智慧与现代思维在童趣表达中完成奇妙碰撞。

“乘凉舒服还是吃西瓜更爽?”的趣味辩论将现场气氛推向高潮。孩子们分成两队,手持自制的蒲扇与西瓜模型展开“萌趣交锋”。“乘凉能感受自然风,还能看星星!”“吃西瓜又甜又解渴,夏天就要冰冰凉凉!”你来我往的辩驳中,孩子们不仅学会“分点论述”的表达逻辑,更在支教队员引导下发现“乘凉时分享西瓜”的共赢可能。辩论结束后的“金句收集板”上,“风的凉爽是共享的,瓜的甜蜜是即时的”等童言童语,展现出辩证思维的萌芽。

在谚语新解环节,“早起的鸟儿有虫吃”“种瓜得瓜,种豆得豆”等老话变身互动谜题。孩子们抽取写有“网课打卡”“校园活动”等现代场景的卡片,用传统智慧进行解读:认真浇水的班级植物长得最茂盛,这就是种瓜得瓜呀!团队准备的“谚语盲盒”里,藏着用黏土制作的“早起的鸟儿”“磨好的刀”等教具,让抽象哲理变得可触可感。当孩子们将老话与校园生活建立联结时,传统文化便有了鲜活的当代注脚。

乡土技艺体验课在教室里热烈展开。支教队员站在讲台前,借助精心制作的PPT,用生动的语言为孩子们讲解响水豆腐的制作过程。“首先,要挑选饱满的黄豆,把它们放进清水里浸泡整整一夜,就像让小豆子们美美地睡上一觉。”队员一边展示黄豆浸泡前后的对比图片,一边描述。随后,队员通过动画演示,详细介绍磨浆环节:“泡好的豆子和水一起进入石磨,随着石磨转动,白白的豆浆就流出来啦。虽然我们今天没办法用石磨,但大家可以想象自己用力推磨的样子。”讲到过滤豆渣、煮浆和点卤时,队员邀请孩子们上台,用粉笔在黑板上标注关键步骤,还模拟用勺子搅拌豆浆的动作。“点卤可是个神奇的时刻!”队员播放着点卤过程的实拍视频,看着豆浆逐渐凝结成豆花,孩子们紧紧盯着屏幕,眼睛里满是惊奇。课程最后,队员设置了互动问答,孩子们踊跃举手,复述豆腐制作的步骤,将刚学到的知识牢牢记住。虽然没有实际道具,但通过图文、视频与互动,传统豆腐制作工艺的奇妙与智慧,深深印刻在每个孩子心中。最具创意的树叶拓印环节,孩子们将采集的梧桐叶、银杏叶拓印在土布上,再用腰鼓图案贴纸装饰,让自然纹理与文化符号在创作中完成交融。

活动尾声,孩子们捧着拓印作品与思辨笔记,在“收获树”下分享感悟:“老故事里藏着新想法”“家乡的豆腐和腰鼓原来这么有学问”。这场思辨实践,既通过“提问-辩论-联想”的思维训练,让乡村儿童体验了理性思考的乐趣,又借助豆腐、腰鼓等乡土符号,让文化传承从课本走进现实。正如团队在活动总结中写道:“当青色的思辨之光照亮乡村课堂,传统与现代便有了最生动的对话,而这正是支教赋予成长的独特意义。”

作者:培小文青苗燎原队 来源:实践活动

扫一扫 分享悦读

- 回望漫漫两弹路,种下心中一星梦

- 七月十一日上午九点,青春火绘梦支教服务队在郧西县涧池乡九年一贯制学校,以“回顾两弹一星历史,弘扬两弹一星精神,种下两弹一星种子

- 07-12

- 实践进行时 长安大学“溯源三秦遗韵,赓续文脉薪火”暑期社会实践队探秘西安碑林博物馆,赋能文化

- 实践进行时 长安大学“溯源三秦遗韵,赓续文脉薪火”暑期社会实践队探秘西安碑林博物馆,赋能文化创新

- 07-12

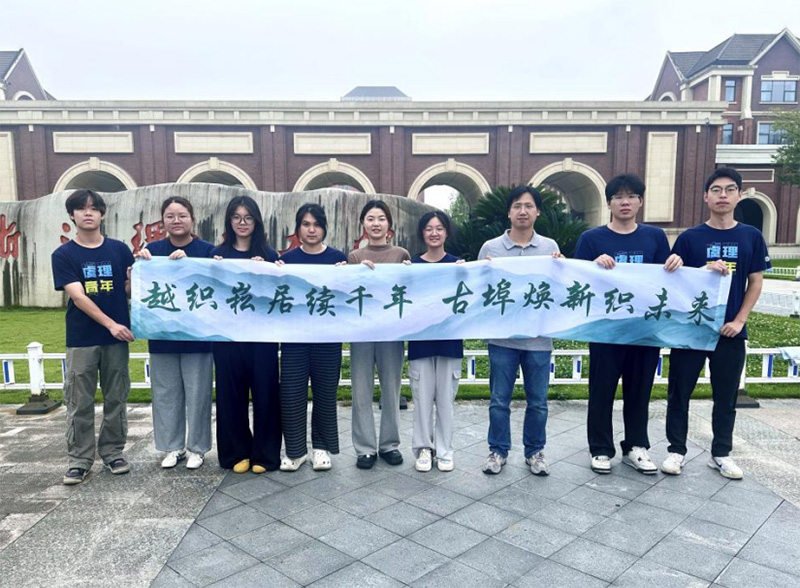

- 梳理思路,整装再启程:浙理工科艺学生探索上虞崧厦街道更新之路

- 2025年6月25日,浙江理工大学科技与艺术学院建筑工程学院“越织崧居,古埠新生”暑期社会实践小队全体成员在学校南门前整装集结,结合

- 07-12

- 中国石油大学(华东)石油工程学院科左后旗碧野兴乡实践队:聚焦人才振兴 搭建成长阶梯

- 乡村振兴,关键在人。中国石油大学(华东)石油工程学院科左后旗碧野兴乡实践队以“培育本土人才、引育并举赋能”为思路,在科左后旗开

- 07-12

- 了解国家地图,增强爱国情怀

- 07-11

-

大学生三下乡投稿平台