多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

科创赋能城市空间 青春探秘桥下奥秘—— 上海电力大学桥下空间调研实践队为 2025 年 “创客未来” 夏令营开展科普系列活动

发布时间:2025-07-11 阅读: 一键复制网址

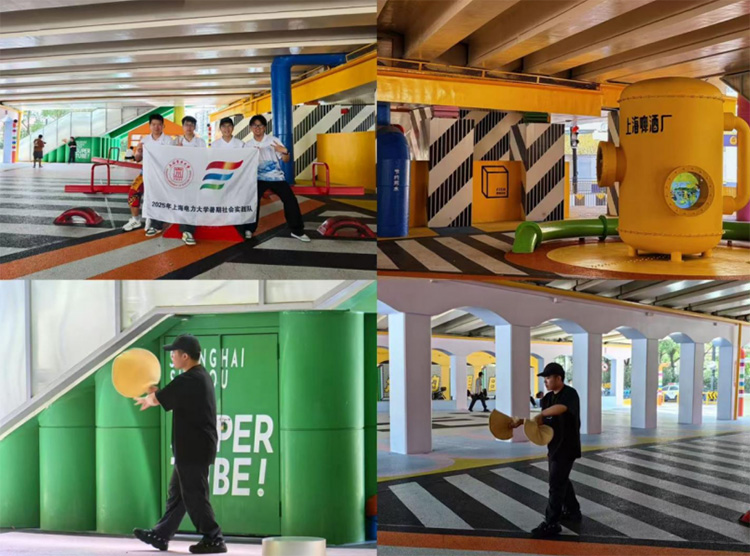

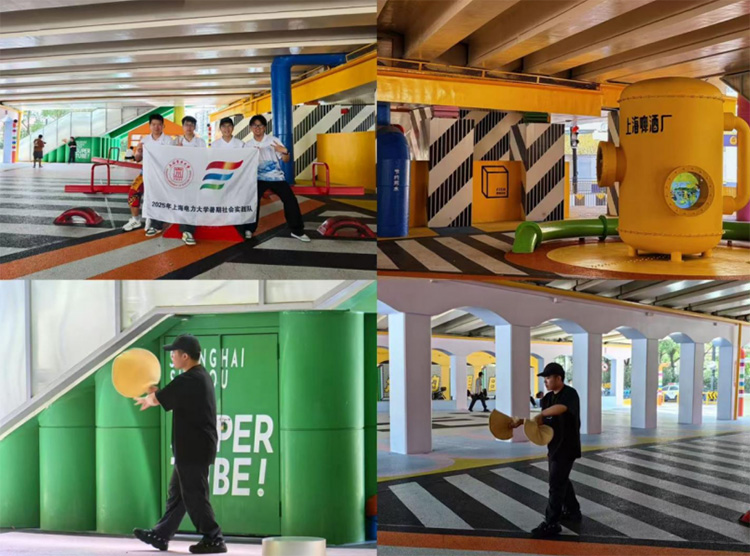

为响应国家关于城市更新与科技创新的发展理念,落实高校服务社会的育人使命,上海电力大学电子与信息工程学院“沪上桥下空间开发利用”调研队于2025年7月3日调研位于上海市长宁区的曹杨路桥万航渡路路段桥下空间——“苏河超级管”。并于同日下午走进“临港大学堂科创小英才——2025年上海电力大学‘创客未来’夏令营”,以“城市角落里的‘灰姑娘’”为主题,为近70名六至九年级中学生带来一场兼具学术深度与实践趣味的科普盛宴,解码桥下空间的改造潜力与科技价值。

实践队队长陈浩以PPT为载体,从空间属性、调研实践、改造设想三个维度展开为夏令营的小朋友进行科普:桥下区域作为城市中封闭/半封闭的闲置空间,天然具备遮风避雨、连接交通网络的区位优势,却长期面临“照明不足、功能单一、安全隐患”等治理痛点。团队历时数月走访上海12个行政区,完成76处桥梁实地勘察、1000余份居民问卷调研,系统梳理出桥下空间在公共设施、文化展示、生态景观等方面的改造需求。

实践队队长陈浩以PPT为载体,从空间属性、调研实践、改造设想三个维度展开为夏令营的小朋友进行科普:桥下区域作为城市中封闭/半封闭的闲置空间,天然具备遮风避雨、连接交通网络的区位优势,却长期面临“照明不足、功能单一、安全隐患”等治理痛点。团队历时数月走访上海12个行政区,完成76处桥梁实地勘察、1000余份居民问卷调研,系统梳理出桥下空间在公共设施、文化展示、生态景观等方面的改造需求。

在科普讲座同期,夏令营学员也正在开展智能寻道小车编程实践。学员们分组操作小车,在模拟赛道上进行导航调试——这一场景生动呼应了桥下空间改造中"科技赋能城市"的核心主题。当陈浩同学为学员们展示调研成果时,隔壁学员们也在结合机器人实践体验,对"科技如何激活城市死角"展开了热烈讨论。

在科普讲座同期,夏令营学员也正在开展智能寻道小车编程实践。学员们分组操作小车,在模拟赛道上进行导航调试——这一场景生动呼应了桥下空间改造中"科技赋能城市"的核心主题。当陈浩同学为学员们展示调研成果时,隔壁学员们也在结合机器人实践体验,对"科技如何激活城市死角"展开了热烈讨论。

本次活动作为上海电力大学“创客未来”夏令营的特色环节,不仅展现了高校在城市治理研究中的学术担当,更通过“实地调研成果+科普教育实践”的创新模式,搭建起“高校科研—青少年科创—社会服务”的良性互动平台。

本次活动作为上海电力大学“创客未来”夏令营的特色环节,不仅展现了高校在城市治理研究中的学术担当,更通过“实地调研成果+科普教育实践”的创新模式,搭建起“高校科研—青少年科创—社会服务”的良性互动平台。

未来,电子与信息工程学院将依托临港大学堂实践基地,积极探索大中小学思政课一体化建设,持续开展“科创赋能城市”系列科普活动。通过搭建高校与中小学思政教育资源共享平台,将城市治理调研中的实践案例转化为大中小学贯通的思政教学素材,让青少年在科技实践中感悟社会责任感与创新使命。本次活动深化了“高校科研—青少年科创—社会服务”的联动生态,又推动形成各学段思政教育有机衔接、协同发力的育人格局,让更多青少年在实践中感受科技服务社会的魅力,为城市可持续发展注入融合思政内核的青春动能,切实落实大中小学思政课一体化建设的育人要求。

未来,电子与信息工程学院将依托临港大学堂实践基地,积极探索大中小学思政课一体化建设,持续开展“科创赋能城市”系列科普活动。通过搭建高校与中小学思政教育资源共享平台,将城市治理调研中的实践案例转化为大中小学贯通的思政教学素材,让青少年在科技实践中感悟社会责任感与创新使命。本次活动深化了“高校科研—青少年科创—社会服务”的联动生态,又推动形成各学段思政教育有机衔接、协同发力的育人格局,让更多青少年在实践中感受科技服务社会的魅力,为城市可持续发展注入融合思政内核的青春动能,切实落实大中小学思政课一体化建设的育人要求。

调研筑基:解锁城市“灰色空间”的多维价值

实践队队员通过前期调研和实地考查,了解了曹杨路桥万航渡路路段的桥下空间的历史文化和改造思路。设计师以工业管道为核心元素,大胆采用“多巴胺”配色与孟菲斯风格设计,明快跳跃的色彩与几何图案相互碰撞,为原本灰暗的桥下空间注入活力,形成极具视觉冲击力的艺术效果。同时,其还深度融入苏州河工业历史元素,啤酒桶造型的互动装置、造币厂风格的磨砂树脂座凳、面粉厂储料管造型的艺术装置,让市民在休闲娱乐中,沉浸式感受苏州河的工业文化脉络。 实践育人:构建高校与青少年科创培养的联动生态

作者:李骁 来源:上海电力大学电信学院

扫一扫 分享悦读

- 科创赋能城市空间 青春探秘桥下奥秘—— 上海电力大学桥下空间调研实践队为 2025 年 “创客未来”

- 上海电力大学电子与信息工程学院“沪上桥下空间开发利用”调研队于2025年7月3日调研位于上海市长宁区的曹杨路桥万航渡路路段桥下空间—

- 07-11

- 童心筑梦映红星——东方学子创新红色互动课堂 播种少年爱国心

- 6月28日,浙江财经大学东方学院“星星点灯,红韵青声”理论学习宣讲实践服务团,为来自海宁市多所学校、不同年级的数十名小学生们精心

- 07-11

- 汉字之旅:常工院实践团队在乡村课堂里种下文化种子

- 07-11

- 山建大丹心织梦青年团:非遗传承进社区 温情陪伴暖夕阳

- 近日,山东建筑大学的丹心织梦青年团以“青春担当,非遗温情共递”为主题,于7月4日至5日深入济南历城区唐冶街道春江郦城东社区及郭店

- 07-11

- 西安工业大学 “忆长征,传星火” 实践队赴滦镇开展长征精神文化宣讲暑期社会实践活动

- 7月3日-7月9日,西安工业大学设计学院“忆长征,传星火”暑期社会实践队以艺术之笔书写红色华章,以青春之我践行时代担当。师生们深入

- 07-11

- 当扎染遇上童趣:大学生为乡村孩子开启非遗体验课

- 7月10日,湖南第一师范学院外国语学院“红途砺心・惠民笃行”乡村振兴促进团在安化实践基地为小朋友们带来了一堂生动有趣的手工

- 07-11

- 武汉东湖学院“小橙故事”实践队:探寻吒溪河畔体旅融合新业态,守望长江生态文明新发展

- 湖北秭归县水田坝乡吒溪河畔,武汉东湖学院“小橙故事”实践队队员们的身影穿梭在层叠的脐橙园中;崭新的离地运动设施沿江蜿蜒,与澄澈

- 07-11

- 无人机穿梭山乡,秭归橙香飘万里

- 湖北省宜昌市秭归县泄滩乡陈家湾村地处长江三峡库区,是一个因优质夏橙产业而声名远播的小村庄。这片富饶的土地孕育出的秭归脐橙,作为

- 07-11

-

大学生三下乡投稿平台