多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

陈官庄之行:解码淮海战役精神传承的三重启示

发布时间:2025-07-06 阅读: 一键复制网址

7月4日,我们走进陈官庄淮海战役纪念馆附近的村庄,原本只是抱着探寻历史真相的目的,却未曾想到,与孩童、青年、老者三个群体的对话,如同打开了三扇窗,让我们看到了淮海战役精神传承的多维图景。这场跨越年龄与时代的对话,不仅重塑了我们对历史的认知,更引发了关于红色精神传承的深刻思考。

在村落的广场上我们遇见了打闹的小孩子们,与他们的交流,让我们深刻体会到红色精神启蒙教育的重要性。当被问及淮海战役时,小孩子们大多只能说出“解放军叔叔打胜仗”这样模糊的概念。我们尝试用“全村人推着小车送粮食”、“战士们守护家园”等贴近生活的比喻,将宏大的历史叙事转化为具象的画面。一个小男孩突然举手问道:“就像我爷爷推着三轮车去集市那样辛苦吗?”这句童言瞬间拉近了历史与现实的距离。临走时,孩子们围上来,眼神里满是期待:“哥哥姐姐下次还要给我们讲故事!”这一刻,我们真切感受到,红色精神的传承不仅是简单的知识灌输,更要在孩子们心中播下好奇与向往的种子。这些稚嫩的心灵,正是红色基因最好的传承土壤,而生动有趣的启蒙教育,才能让红色精神在下一代心中生根发芽,代代相传。

图为团队成员与小朋友交流的合照。陈钦泽供图

在离开广场的途中,偶遇河南大学的“三下乡”社会实践团,是我们这次行程中最意外的收获。我们两队相互交流学习,当我们提出用短视频、动画等新媒体形式还原的淮海战役场景的想法时,他们被深深震撼。我们认为,在信息爆炸的时代,红色精神的传承必须与时俱进,勇于创新。传统宣讲模式难符当代年轻人接受习惯,需将历史叙事与新媒体技术结合,以短视频、沉浸式体验等年轻人喜爱的形式,让厚重历史穿透屏幕,走进其精神世界。传承不是简单的重复,而是要在守正的基础上不断创新,让红色精神焕发新的生机。

图为团队成员与大学生交流的合照。杜运丰供图

与村里老者的交谈,则让我们触摸到了历史最真实的温度。作为淮海战役红色歌谣的传唱人。当陈爷爷苍凉的歌声响起:“淮海战役三千里,村村寨寨送军粮...”不同于史料中严谨的文字记载,这些在民间代代相传的歌谣,裹挟着最鲜活的记忆。他讲述父亲推着独轮车支前时磨破的双脚,讲述乡亲们省下口粮支援前线的坚定,让“人民的胜利”五个字不再是抽象的概念,而是化作了千万普通人用生命书写的史诗。我们忽然明白,民间记忆是历史最珍贵的宝库,那些被正史简略的片段,在口口相传中保留着最本真的情感与温度。传承红色精神,必须珍视这些散落在民间的“精神遗产”,让历史从档案走向生活,从文献回归人民。

图为团队成员与陈爷爷交流的合照。杨森供图

离开陈官庄时,我们的内心充满感慨。这场走访让我们认识到,淮海战役精神的传承是一个立体的、动态的过程。它需要在孩童心中播撒火种,通过启蒙教育筑牢传承根基;需要青年一代创新形式,让红色精神与时代接轨;需要守护好民间记忆,保留历史最本真的温度。唯有将这三者紧密相连,才能构成红色精神传承的完整链条。

作为新时代的青年,我们深刻意识到自己肩负的责任。我们既要以敬畏之心守护历史,又要以创新之姿传承精神。在今后的实践中,我们将把民间歌谣转化为数字音频,让孩子们的童声朗诵与老人口述历史同频共振,用新媒体技术让红色故事焕发新生。我们相信,当不同年龄、不同群体都能找到参与传承的方式,红色精神就能真正实现代际传递与时代转化。

此次走访,不仅是一次对历史的探访,更是一堂关于传承的实践课。它让我们懂得,红色精神的生命力,在于不断与时代对话、与人民共鸣。未来,我们将带着这份感悟继续前行,用更多元的方式讲述红色故事,让淮海战役精神在新时代绽放出更加璀璨的光芒。(通讯员李宗赫)

在村落的广场上我们遇见了打闹的小孩子们,与他们的交流,让我们深刻体会到红色精神启蒙教育的重要性。当被问及淮海战役时,小孩子们大多只能说出“解放军叔叔打胜仗”这样模糊的概念。我们尝试用“全村人推着小车送粮食”、“战士们守护家园”等贴近生活的比喻,将宏大的历史叙事转化为具象的画面。一个小男孩突然举手问道:“就像我爷爷推着三轮车去集市那样辛苦吗?”这句童言瞬间拉近了历史与现实的距离。临走时,孩子们围上来,眼神里满是期待:“哥哥姐姐下次还要给我们讲故事!”这一刻,我们真切感受到,红色精神的传承不仅是简单的知识灌输,更要在孩子们心中播下好奇与向往的种子。这些稚嫩的心灵,正是红色基因最好的传承土壤,而生动有趣的启蒙教育,才能让红色精神在下一代心中生根发芽,代代相传。

图为团队成员与小朋友交流的合照。陈钦泽供图

在离开广场的途中,偶遇河南大学的“三下乡”社会实践团,是我们这次行程中最意外的收获。我们两队相互交流学习,当我们提出用短视频、动画等新媒体形式还原的淮海战役场景的想法时,他们被深深震撼。我们认为,在信息爆炸的时代,红色精神的传承必须与时俱进,勇于创新。传统宣讲模式难符当代年轻人接受习惯,需将历史叙事与新媒体技术结合,以短视频、沉浸式体验等年轻人喜爱的形式,让厚重历史穿透屏幕,走进其精神世界。传承不是简单的重复,而是要在守正的基础上不断创新,让红色精神焕发新的生机。

图为团队成员与大学生交流的合照。杜运丰供图

与村里老者的交谈,则让我们触摸到了历史最真实的温度。作为淮海战役红色歌谣的传唱人。当陈爷爷苍凉的歌声响起:“淮海战役三千里,村村寨寨送军粮...”不同于史料中严谨的文字记载,这些在民间代代相传的歌谣,裹挟着最鲜活的记忆。他讲述父亲推着独轮车支前时磨破的双脚,讲述乡亲们省下口粮支援前线的坚定,让“人民的胜利”五个字不再是抽象的概念,而是化作了千万普通人用生命书写的史诗。我们忽然明白,民间记忆是历史最珍贵的宝库,那些被正史简略的片段,在口口相传中保留着最本真的情感与温度。传承红色精神,必须珍视这些散落在民间的“精神遗产”,让历史从档案走向生活,从文献回归人民。

图为团队成员与陈爷爷交流的合照。杨森供图

离开陈官庄时,我们的内心充满感慨。这场走访让我们认识到,淮海战役精神的传承是一个立体的、动态的过程。它需要在孩童心中播撒火种,通过启蒙教育筑牢传承根基;需要青年一代创新形式,让红色精神与时代接轨;需要守护好民间记忆,保留历史最本真的温度。唯有将这三者紧密相连,才能构成红色精神传承的完整链条。

作为新时代的青年,我们深刻意识到自己肩负的责任。我们既要以敬畏之心守护历史,又要以创新之姿传承精神。在今后的实践中,我们将把民间歌谣转化为数字音频,让孩子们的童声朗诵与老人口述历史同频共振,用新媒体技术让红色故事焕发新生。我们相信,当不同年龄、不同群体都能找到参与传承的方式,红色精神就能真正实现代际传递与时代转化。

此次走访,不仅是一次对历史的探访,更是一堂关于传承的实践课。它让我们懂得,红色精神的生命力,在于不断与时代对话、与人民共鸣。未来,我们将带着这份感悟继续前行,用更多元的方式讲述红色故事,让淮海战役精神在新时代绽放出更加璀璨的光芒。(通讯员李宗赫)

作者:河南工业大学土木工程学院(建筑学院)“初心”党建工作室社会实 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 青春躬身贡米田:守护农耕文明活化石

- 2025年6月29日下午,实践团奔赴“万年贡米”的原产地——江西省上饶市万年县裴梅镇荷桥村。

- 07-08

- 知农爱农,躬行实践——西华学子赴筠连开展黄牛产业深度调研

- "溪边饮犊识农勤,产业振兴气象新。"7月3日,西华大学"赤壤筠心"实践团队十名成员走进四川省宜宾市筠连县黄牛养殖基地,开展"三下

- 07-08

- 扎根田野护绿苗,云端直播助振兴——“沙退绿进,你我共行”绿染民勤青年助农乡村振兴促进团

- 7月7日,“沙退绿进,你我共行”绿染民勤青年助农乡村振兴促进团以“双线并行”模式展开实践活动,一边扎根基地挥洒汗水,一边走进田野

- 07-08

- “惠溪知行”支教记:一招一式武出少年活力

- 7月7日下午,湖南第一师范学院“惠溪知行”乡村振兴促进团的团队成员龚文悦和谢炅蓉以弘扬中华武术文化为契机

- 07-08

- 长江师范学院“钩深索隐”志愿团情暖玉屏小区 助力老人跨越“数字鸿沟”

- 7月7日,长江师范学院外国语学院“钩深索隐”志愿团在涪陵区玉屏小区开展“我为群众办实事‘智能机使用’”志愿活动,践行“我为群众办

- 07-08

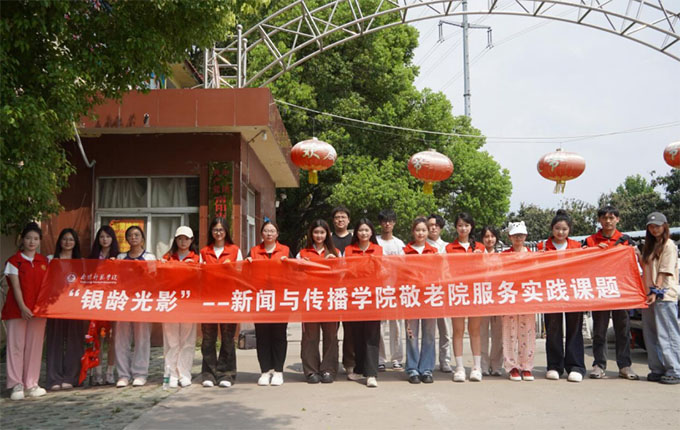

- 以媒为翼,托举银龄光热——新闻与传播学院“银龄光影”敬老院社会实践活动

- 7月1日,新闻与传播学院刘更老师带领20名志愿者走进南阳市金鹏敬老院,开展“银龄光影”实践活动。

- 07-08

- 【城理青年行】广州城市理工学院“创意小队”实践团赴汕头市澄海区探寻红木螺钿镶嵌装饰技艺非遗

- 广州城市理工学院汽车与交通工程学院“创意小队”实践团于7月6日前往汕头市澄海区非遗项目红木制品螺钿镶嵌装饰技艺区级传承人工作室

- 07-07

-

大学生三下乡投稿平台