多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

湖北民族大学法学院“法润青禾”实践队 法治清泉润泽水洞,青春力量赋能乡村

发布时间:2025-07-06 阅读: 一键复制网址

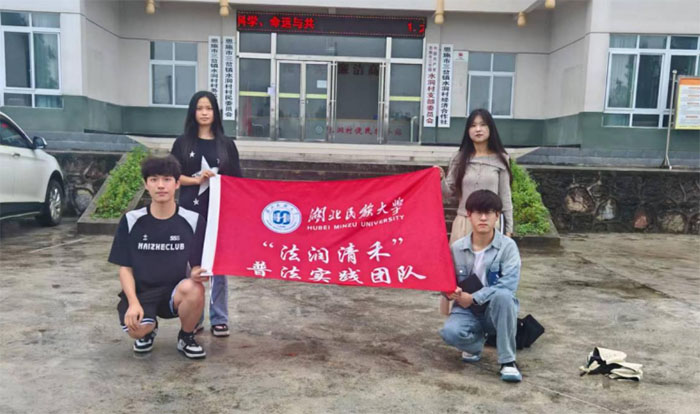

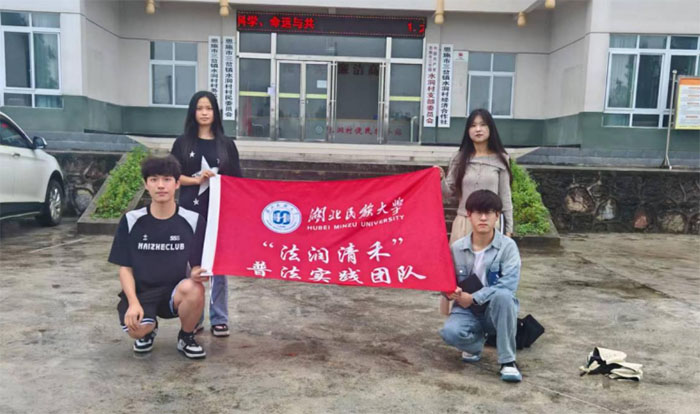

(记者 陈景琦 马宇恒)为响应国家乡村振兴战略号召,深入基层开展法治服务,湖北民族大学法学院“法润青禾”普法实践队,在恩施市三岔镇司法局的指导与对接下,于2025年6月20日奔赴三岔镇水洞村,开展了一场融合水质安全调研与精准法治宣讲的暑期“三下乡”实践活动。实践队以专业视角聚焦民生关切,以青春脚步丈量乡村法治需求,为水洞村注入了一股清新的法治活力。

专业视角探水质,守护民生“生命线”。“源头活水”是乡村健康发展的基础。调研结果显示水洞村享有政府引调的优质自来水和双水源保障,并且正在建设的“杨柳溪管网延伸工程”也将持续优化供水体系。队员们实地走访村内水厂及水源地,细致观察取水口环境、净化设施运行状态,并沿供水管网与村内河流进行踏勘,详细记录水体观感、周边排污及保护措施落实情况。

实践队发现,得益于政府有效管理与村民环保意识提升,村内主要饮用水源清澈洁净,管网维护良好。村道沿线5公里科学分布40余个垃圾桶,生活垃圾实现政府统一清运,有效避免了面源污染。道路两旁花坛绿意盎然,村民自发参与建设维护,展现出良好的生态环境治理成效。这些扎实的基础工作为水质安全提供了有力保障。实践队将形成专业调研报告,提出针对性建议,助力水洞村持续巩固“水清岸绿”的生态优势。

环境保护是水洞村的亮点,也是法治宣传的重点。队员们结合该村生活垃圾统一处理、河流政府管理、村民积极参与绿化等良好实践,运用通俗易懂的语言、生动鲜活的案例着重宣讲了《环境保护法》、《水污染防治法》相关法律责任,强化村民“绿水青山就是金山银山”的法治理念,鼓励大家珍惜并守护好来之不易的优美环境。

普法形式不拘一格——村头树下、农家院落都成为普法微课堂,队员们与村民围坐交流,耐心解答土地流转、务工维权等切身疑问。一场场接地气的“法治龙门阵”,让抽象的法条化作村民听得懂、用得上的“护身符”,法治精神如春风化雨,浸润心田。

青春聚力助振兴,校地联动“谋长远”此次水洞村之行,不仅是普法实践,更是校地深度合作的生动实践。三岔镇司法局作为关键桥梁,为活动提供了坚实的政策与协调支持,确保了实践方向与基层需求的精准契合。水洞村两委的高度重视与村民的热情参与,特别是村支书对供水体系完善工程的介绍,展现了基层治理的积极面貌,也为学子们提供了宝贵的实践课堂。

“深入水洞村,我们见证了政府公共服务下沉的实效,更感受到法治思维在乡村治理中的蓬勃力量,”实践队员深有感触,“村民们对美好生活的向往和对法律知识的渴求,是我们持续前行的动力。”实践队伍后续将持续强化与地方的合作,推动更多智力资源服务乡村振兴战略。(记者 陈景琦 马宇恒 通讯员 李佳妮 谭昱阳 杨冰洁 刘昱辰 寸雪琴 彭莎莎)

图为普法实践队前往水洞村与村委会对接 刘昱辰 供图

专业视角探水质,守护民生“生命线”。“源头活水”是乡村健康发展的基础。调研结果显示水洞村享有政府引调的优质自来水和双水源保障,并且正在建设的“杨柳溪管网延伸工程”也将持续优化供水体系。队员们实地走访村内水厂及水源地,细致观察取水口环境、净化设施运行状态,并沿供水管网与村内河流进行踏勘,详细记录水体观感、周边排污及保护措施落实情况。

图为实践队员前往水洞村自来水水泵站实地调研 陈景琦 供图

实践队发现,得益于政府有效管理与村民环保意识提升,村内主要饮用水源清澈洁净,管网维护良好。村道沿线5公里科学分布40余个垃圾桶,生活垃圾实现政府统一清运,有效避免了面源污染。道路两旁花坛绿意盎然,村民自发参与建设维护,展现出良好的生态环境治理成效。这些扎实的基础工作为水质安全提供了有力保障。实践队将形成专业调研报告,提出针对性建议,助力水洞村持续巩固“水清岸绿”的生态优势。

图为实践队员为水洞村村民进行普法宣讲 马宇恒 供图

环境保护是水洞村的亮点,也是法治宣传的重点。队员们结合该村生活垃圾统一处理、河流政府管理、村民积极参与绿化等良好实践,运用通俗易懂的语言、生动鲜活的案例着重宣讲了《环境保护法》、《水污染防治法》相关法律责任,强化村民“绿水青山就是金山银山”的法治理念,鼓励大家珍惜并守护好来之不易的优美环境。

普法形式不拘一格——村头树下、农家院落都成为普法微课堂,队员们与村民围坐交流,耐心解答土地流转、务工维权等切身疑问。一场场接地气的“法治龙门阵”,让抽象的法条化作村民听得懂、用得上的“护身符”,法治精神如春风化雨,浸润心田。

图为队员采访村书记杜克明 彭莎莎 供图

青春聚力助振兴,校地联动“谋长远”此次水洞村之行,不仅是普法实践,更是校地深度合作的生动实践。三岔镇司法局作为关键桥梁,为活动提供了坚实的政策与协调支持,确保了实践方向与基层需求的精准契合。水洞村两委的高度重视与村民的热情参与,特别是村支书对供水体系完善工程的介绍,展现了基层治理的积极面貌,也为学子们提供了宝贵的实践课堂。

“深入水洞村,我们见证了政府公共服务下沉的实效,更感受到法治思维在乡村治理中的蓬勃力量,”实践队员深有感触,“村民们对美好生活的向往和对法律知识的渴求,是我们持续前行的动力。”实践队伍后续将持续强化与地方的合作,推动更多智力资源服务乡村振兴战略。(记者 陈景琦 马宇恒 通讯员 李佳妮 谭昱阳 杨冰洁 刘昱辰 寸雪琴 彭莎莎)

作者:陈景琦 马宇恒 来源:湖北民族大学法学院“法润青禾”普法实践队

扫一扫 分享悦读

- 湖北民族大学法学院“法润青禾”实践队 法治清泉润泽水洞,青春力量赋能乡村

- 湖北民族大学法学院“法润青禾”普法实践队,在恩施市三岔镇司法局的指导与对接下,于2025年6月20日奔赴三岔镇水洞村,开展了一场融合

- 07-06

- 合肥探市金寨启程:双核驱动下灵芝产业的蝶变图谱

- 7月5日,合肥工业大学食品与生物工程学院赴金寨县调研灵芝加工产业暑期社会实践团队秉持着走出“象牙塔”

- 07-06

- 深入市场调研,赋能产业振兴

- 7月5日,合肥工业大学食品与生物工程学院赴金寨县调研灵芝加工产业暑期社会实践团队开启充实而富有意义的实践之旅,先在合肥市灵芝销售

- 07-06

- 电影搭台送欢乐,防疫宣讲护安康—赴长丰县左店镇“繁星照左店,支教弘风筑未来”志愿服务实践团

- 7月4日至5日,“繁星照左店,支教弘风筑未来”实践团走进长丰县左店镇,以“晨读启智、课业护航、阅读拓界、健康科普、观影励志”五大

- 07-05

- 践行计划 | 浙江大学建筑工程学院实践团赴中建国际实践交流 ——探索行业创新活力,学习领潮前行

- 7月3日,浙江大学建筑工程学院赴深圳社会实践团在学院团委2名指导教师的带领下,走进中国建筑国际集团

- 07-05

- 疫苗防护进社区,健康理念入人心——南京医科大学志愿者在横岭社区开展科普宣传

- 7月3日上午,南京医科大学“控糖脱敏护成长之路接苗防疫守青春之盾”社会实践团队来到南京市江宁区横岭社区居家养老服务站

- 07-05

- 探寻张謇故里 秉承教育思想

- 07-05

-

大学生三下乡投稿平台