多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

探寻三峡印记 感悟移民精神——湖大知行实践团参观移民博物馆

发布时间:2025-06-26 阅读: 一键复制网址

(通讯员:王悦莹 杨思宇)6月23日,湖北大学知行学院会计学院学生党支部“赓续党建红,守护生态绿”实践团,怀着对历史的敬重与对未来的期许,抵达湖北省宜昌市秭归县三峡移民博物馆,开启了一场意义非凡的参观学习之旅。此次活动旨在深入贯彻习近平总书记关于三峡工程和三峡移民重要指示精神,深化对生态文明建设“十个坚持”重要指示精神的理解,激发青年学子的爱国热情与责任感,鼓励他们为保护生态环境和推动绿色发展贡献力量。讲解员杨冰冰全程为实践团成员进行讲解。

踏入“壮丽三峡巴风楚韵”单元,三峡宛如一幅徐徐展开的古老画卷。这片长江流域的精华区域,不仅是自然馈赠的生态画廊,蕴藏着独特的生物多样性,更是孕育千年人文的沃土。讲解员杨冰冰介绍,三峡是山水胜景,更是一部“活史书”。先辈们依江而居,巴楚文化在此交融碰撞,为后续的移民故事奠定了厚重的历史底色。实践团成员们驻足观看展品,仿佛穿越时空,感受到先辈们在这片土地上的生活气息。

移步至“三峡工程,百年梦圆”单元,讲解员杨冰冰带领实践团成员见证了一段民族奋斗的史诗。从百年前梦想的萌芽,到七十载的科学论证;从1994年工程正式开工,到2020年完成整体验收,三峡工程成为了防洪、发电、航运、水资源利用的“多面手”。“这是中华民族伟大复兴的标志性工程,”她强调,“它凝聚了代代中国人的智慧与汗水,彰显了国家攻坚重大工程的决心,也让世界看到了中国在大型工程建设中的治理能力。”工程背后,是无数科研人员日夜攻关的身影,更是民族力量的集中展现。实践团成员们认真聆听,对三峡工程的伟大成就有了更深刻的认识。

在“百万移民,湖北担当”单元,一个个震撼与感动的故事扑面而来。三峡移民涉及多地,湖北作为移民搬迁的“前沿阵地”,宜昌等四县区31个乡镇的百姓面临着“搬得早、搬得急”的重任。讲解员杨冰冰讲述时语气中满是敬意:“21.63万湖北移民‘舍小家为大家’,拆毁祖辈居住的老屋,远赴陌生的土地重建家园。”这种牺牲精神与湖北的担当,为三峡工程的顺利推进筑牢了根基。实践团成员们被移民们的奉献精神所打动,纷纷表示要铭记他们的付出。

“重建家园凤凰涅槃”单元,展现了库区的“重生记”。2座城市、10座县城等被淹没,湖北库区3座县城等在搬迁重建中焕发出新的生机。自1992年起,城镇建设、企业搬迁如火如荼,湖北大胆调整行政区划等“五个调整”,蹚出了一条搬迁发展的新路径。这是移民与建设者用双手创造的奇迹,废墟上崛起新希望。实践团成员们看着展板上的图片和资料,对库区的重建成果赞叹不已。

在讲解员杨冰冰的讲述中,实践团成员循着“壮丽三峡,巴风楚韵”溯源,于“三峡工程,百年梦圆”见证国之重器崛起,在“百万移民,湖北担当”里读懂奉献,从“重建家园,凤凰涅槃”感受重生。这四个单元以史为基、以民为魂,绘就了三峡蜕变的壮阔画卷。步入第五单元“保护遗产,传承文明”,视角转向精神传承,被守护的文化遗产、绿水青山与八方支援,正凝结成永恒的移民精神,在时代长河中熠熠生辉,彰显民族品格。

“保护遗产,传承文明”展区,文物与场景在灯光下诉说着过往。讲解员杨冰冰介绍,1992年至2009年,1087处文物点被纳入移民规划,如白鹤梁题刻整体迁移、张飞庙异地复建等,湖北文物保护团队创新“五个一批”保护策略,让巴楚青铜器、汉代画像石等珍贵遗产穿越时光。实践团成员凝视展柜中刻有铭文的陶器,仿佛触摸到了长江文化的心跳。

“绿水青山,和谐共生”单元,一幅巨型库区生态航拍图展现了一江碧水与青山之间的美景。杨冰冰指出,移民搬迁是生态保护的新起点,库区走出了绿色发展之路,湖北推行“生态补偿机制”,森林覆盖率提升,珍稀物种重现。实践团成员通过模拟体验生态监测工作,深刻理解了“绿水青山就是金山银山”的发展理念,体会到生态保护与移民生活的紧密联系。

“八方来援,举国共建”展区,墙上挂满了对口支援的老照片,如上海援建学校、广东帮扶产业园等。杨冰冰讲解,1992年党中央发出号召后,21个省市、50多个国家部委与三峡库区结缘,湖北库区收到1800余个援建项目,资金超120亿元。重庆移民在湖北宜昌与当地村民共庆端午,体现了“全国一盘棋”的协作精神。实践团成员驻足签名墙前,感受到了社会主义制度优势,为全国上下一心的团结协作精神所感动。

在长达30年的建设、激迁、发展历程中,党和政府给予三峡库区高度关注和大力支持。三峡库区各级政府和广大人民群众不等不靠、自力更生、艰苦奋斗,创造了无愧于时代、无愧于国家、无愧于人民的奇迹。新三峡、新库区、新环境、新风貌、新成就展现在世人面前,三峡移民文明富裕和谐友爱的美好生活,让国人骄傲,让世界瞩目。

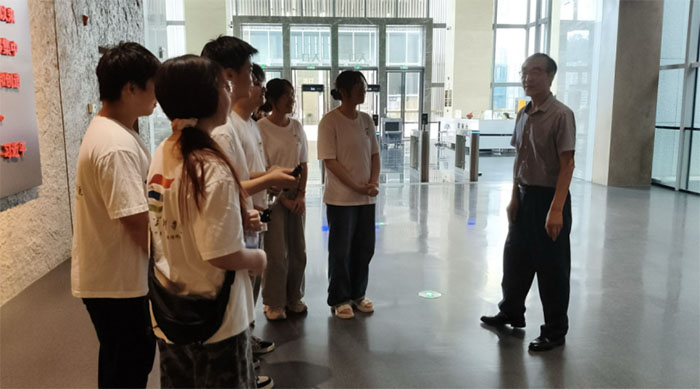

在活动接近尾声时,原移民局退休干部王海群老师为实践团成员讲述了移民精神。他提到:修建三峡大坝时,数以万计的人民离开了自己世代生活的故乡。他们舍小家、顾大家,无私奉献,为国家建设作出了巨大贡献。“我们不能忘记这些无私奉献的人,要铭记他们的付出,传承和弘扬他们的精神,将这种精神力量转化为我们前进的动力,为社会发展贡献自己的力量。”王海群老师语重心长地说。

从文化遗产守护到生态屏障构筑,从八方支援到库区繁荣,讲解员杨冰冰带领实践团完成了一场精神洗礼。三峡移民精神中“舍家为国的大局意识、重建家园的奋斗精神、保护文脉的文化自觉、团结协作的制度优势”,如长江之水奔涌不息。实践团成员笔记中写道:“回望移民挥手作别的老屋,懂得幸福来之不易;看见新三峡绿水青山,肩负传承精神、建设祖国使命。”这堂行走的思政课,将化作青年学子投身“党建红”与“生态绿”的澎湃力量。

踏入“壮丽三峡巴风楚韵”单元,三峡宛如一幅徐徐展开的古老画卷。这片长江流域的精华区域,不仅是自然馈赠的生态画廊,蕴藏着独特的生物多样性,更是孕育千年人文的沃土。讲解员杨冰冰介绍,三峡是山水胜景,更是一部“活史书”。先辈们依江而居,巴楚文化在此交融碰撞,为后续的移民故事奠定了厚重的历史底色。实践团成员们驻足观看展品,仿佛穿越时空,感受到先辈们在这片土地上的生活气息。

移步至“三峡工程,百年梦圆”单元,讲解员杨冰冰带领实践团成员见证了一段民族奋斗的史诗。从百年前梦想的萌芽,到七十载的科学论证;从1994年工程正式开工,到2020年完成整体验收,三峡工程成为了防洪、发电、航运、水资源利用的“多面手”。“这是中华民族伟大复兴的标志性工程,”她强调,“它凝聚了代代中国人的智慧与汗水,彰显了国家攻坚重大工程的决心,也让世界看到了中国在大型工程建设中的治理能力。”工程背后,是无数科研人员日夜攻关的身影,更是民族力量的集中展现。实践团成员们认真聆听,对三峡工程的伟大成就有了更深刻的认识。

在“百万移民,湖北担当”单元,一个个震撼与感动的故事扑面而来。三峡移民涉及多地,湖北作为移民搬迁的“前沿阵地”,宜昌等四县区31个乡镇的百姓面临着“搬得早、搬得急”的重任。讲解员杨冰冰讲述时语气中满是敬意:“21.63万湖北移民‘舍小家为大家’,拆毁祖辈居住的老屋,远赴陌生的土地重建家园。”这种牺牲精神与湖北的担当,为三峡工程的顺利推进筑牢了根基。实践团成员们被移民们的奉献精神所打动,纷纷表示要铭记他们的付出。

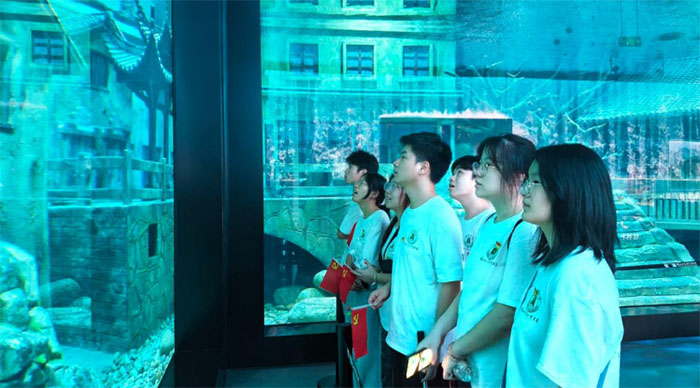

图为实践团成员在“百万移民,湖北担当”单元认真聆听讲解。杨思宇 供图

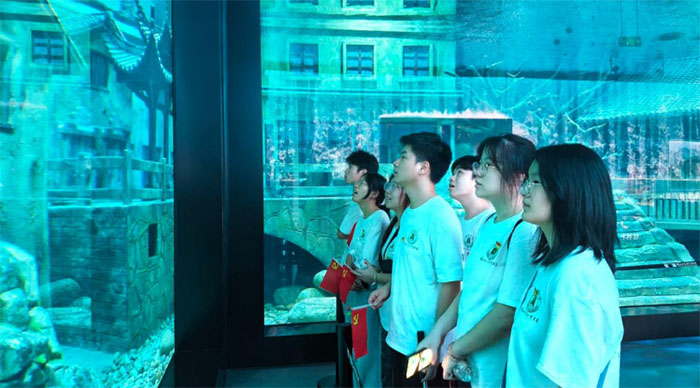

“重建家园凤凰涅槃”单元,展现了库区的“重生记”。2座城市、10座县城等被淹没,湖北库区3座县城等在搬迁重建中焕发出新的生机。自1992年起,城镇建设、企业搬迁如火如荼,湖北大胆调整行政区划等“五个调整”,蹚出了一条搬迁发展的新路径。这是移民与建设者用双手创造的奇迹,废墟上崛起新希望。实践团成员们看着展板上的图片和资料,对库区的重建成果赞叹不已。

在讲解员杨冰冰的讲述中,实践团成员循着“壮丽三峡,巴风楚韵”溯源,于“三峡工程,百年梦圆”见证国之重器崛起,在“百万移民,湖北担当”里读懂奉献,从“重建家园,凤凰涅槃”感受重生。这四个单元以史为基、以民为魂,绘就了三峡蜕变的壮阔画卷。步入第五单元“保护遗产,传承文明”,视角转向精神传承,被守护的文化遗产、绿水青山与八方支援,正凝结成永恒的移民精神,在时代长河中熠熠生辉,彰显民族品格。

图为实践团成员在“重建家园凤凰涅槃”展区参观三峡移民水下造景。杨思宇 供图

“保护遗产,传承文明”展区,文物与场景在灯光下诉说着过往。讲解员杨冰冰介绍,1992年至2009年,1087处文物点被纳入移民规划,如白鹤梁题刻整体迁移、张飞庙异地复建等,湖北文物保护团队创新“五个一批”保护策略,让巴楚青铜器、汉代画像石等珍贵遗产穿越时光。实践团成员凝视展柜中刻有铭文的陶器,仿佛触摸到了长江文化的心跳。

“绿水青山,和谐共生”单元,一幅巨型库区生态航拍图展现了一江碧水与青山之间的美景。杨冰冰指出,移民搬迁是生态保护的新起点,库区走出了绿色发展之路,湖北推行“生态补偿机制”,森林覆盖率提升,珍稀物种重现。实践团成员通过模拟体验生态监测工作,深刻理解了“绿水青山就是金山银山”的发展理念,体会到生态保护与移民生活的紧密联系。

“八方来援,举国共建”展区,墙上挂满了对口支援的老照片,如上海援建学校、广东帮扶产业园等。杨冰冰讲解,1992年党中央发出号召后,21个省市、50多个国家部委与三峡库区结缘,湖北库区收到1800余个援建项目,资金超120亿元。重庆移民在湖北宜昌与当地村民共庆端午,体现了“全国一盘棋”的协作精神。实践团成员驻足签名墙前,感受到了社会主义制度优势,为全国上下一心的团结协作精神所感动。

在长达30年的建设、激迁、发展历程中,党和政府给予三峡库区高度关注和大力支持。三峡库区各级政府和广大人民群众不等不靠、自力更生、艰苦奋斗,创造了无愧于时代、无愧于国家、无愧于人民的奇迹。新三峡、新库区、新环境、新风貌、新成就展现在世人面前,三峡移民文明富裕和谐友爱的美好生活,让国人骄傲,让世界瞩目。

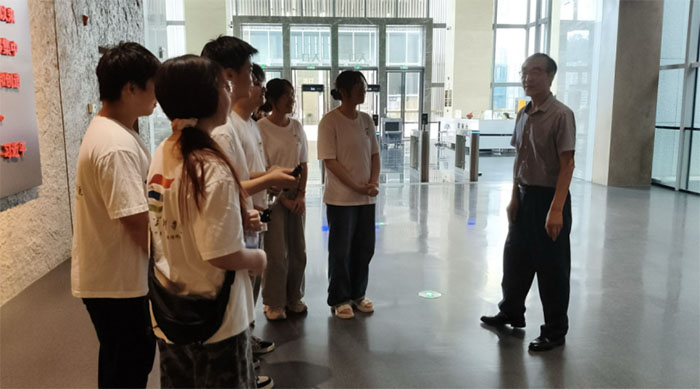

在活动接近尾声时,原移民局退休干部王海群老师为实践团成员讲述了移民精神。他提到:修建三峡大坝时,数以万计的人民离开了自己世代生活的故乡。他们舍小家、顾大家,无私奉献,为国家建设作出了巨大贡献。“我们不能忘记这些无私奉献的人,要铭记他们的付出,传承和弘扬他们的精神,将这种精神力量转化为我们前进的动力,为社会发展贡献自己的力量。”王海群老师语重心长地说。

图为原移民局退休干部王海群老师为实践团成员讲述了移民精神。杨思宇 供图

从文化遗产守护到生态屏障构筑,从八方支援到库区繁荣,讲解员杨冰冰带领实践团完成了一场精神洗礼。三峡移民精神中“舍家为国的大局意识、重建家园的奋斗精神、保护文脉的文化自觉、团结协作的制度优势”,如长江之水奔涌不息。实践团成员笔记中写道:“回望移民挥手作别的老屋,懂得幸福来之不易;看见新三峡绿水青山,肩负传承精神、建设祖国使命。”这堂行走的思政课,将化作青年学子投身“党建红”与“生态绿”的澎湃力量。

图为实践团队于移民博物馆前合照。杨思宇 供图

作者:王悦莹 杨思宇 来源:湖北大学知行学院会计学院学生党支部“赓续党建红,守护生态绿”实践团

扫一扫 分享悦读

- 探寻三峡印记 感悟移民精神——湖大知行实践团参观移民博物馆

- 6月23日,湖北大学知行学院会计学院学生党支部“赓续党建红,守护生态绿”实践团,怀着对历史的敬重与对未来的期许

- 06-26

- 清华公管学院MPP-SDG项目2024级学生赴山东济南开展社会实践

- 本次社会实践行程得到济南市政协的大力支持,由清华大学公共管理学院党委副书记、MPP-SDG项目学术主任殷成志副教授带队及现场教学,国

- 06-26

- 寻韵昆曲探源正仪 以戏育人助力传承

- 6月23日,浙江财经大学经济学院“寻韵昆曲,以戏育人”实践服务团走入昆山戏曲博物馆所在地——正仪老街。

- 06-25

- 南昌工学院举行2025年暑期社会实践活动出征仪式

- 6月23日,南昌工学院在民族活动中心隆重举行南昌工学院2025年暑期社会实践活动

- 06-25

- 警民联动谱新篇,青春力量祝平安

- 随着暑期的到来,豫北医学院精城书院学子以实际行动搭建起警民协同的坚实桥梁,为守护群众安全、传递社会温暖贡献青春力量。

- 06-25

- 社区垃圾分类宣传社会实践报告

- 06-24

- 青春护航,警民同行

- 06-24

- 青春“荔”志,广科旅院青年绘就八甲振兴新画卷——广东科学技术职业学院旅游学院赴斗门区八甲村

- 6月22日,广东科学技术职业学院旅游学院“乡链文旅,筑梦八甲”三下乡暨青年大学生“百千万工程”突击队在村委梁漫丽的带领下,走进斗

- 06-24

-

大学生三下乡投稿平台