多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

理性与个性的交响:解码当代大学生消费密码

发布时间:2025-02-28 阅读: 一键复制网址

理性与个性的交响:解码当代大学生消费密码

在校园快递站日均千件的包裹流转中,在二手平台每分钟达成的交易里,当代大学生正用独特的消费语言重构着价值坐标系。这代成长于物质丰裕与数字浪潮中的年轻人,将实用主义与个性表达编织成全新的消费哲学。他们左手握着精打细算的“计算器”,熟练使用比价软件、拼单社群和满减公式,将一杯奶茶钱拆解出三重消费满足:某高校调研显示,78%的学生会为5元差价切换三个购物平台。右手却为兴趣信仰“烧钱”,汉服社成员愿花半月生活费定制绣花马面裙,电竞爱好者豪掷千元购买皮肤,这种看似矛盾的消费逻辑,实则是Z世代对“钱要花在刀刃上”的个性化解构。

宿舍楼下的“毕业季跳蚤市场”与手机里的闲鱼APP,构成了物质循环的双通道。2023年高校二手交易数据显示,教材、数码产品流转率同比提升40%,00后更发明出“以物换物”盲盒玩法。这种既环保又精明的消费模式,使“闲置不是废品”的观念深入人心,某大学生创立的课本共享平台已覆盖全国30所高校。

当70后执着于商品所有权,这届年轻人更愿为体验氪金。他们省吃俭用三个月,只为赴一场音乐节;把每日餐费压缩20元,却定期购买知识付费课程。这种“物质极简,精神丰盈”的倾向,催生出校园周边游、自习咖啡馆等新业态。某旅行社团开发的“城市探索计划”,通过打卡老街区手工艺作坊,半年吸引超5000名学生参与。

从“炫耀性消费”到“意义型消费”,大学生的钱包早已超越单纯购物行为,演变为构建身份认同、参与社会创新的媒介。这种消费观的进化,既折射出数字经济时代的生存智慧,也暗藏着年轻一代重构商业伦理的野心。当他们的消费选择开始影响企业产品设计、推动商业模式变革,一幅由00后主导的新消费图景正徐徐展开。

作者:周泰,朱芳庆,徐张宇 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 科技改变生活

- 02-28

- 砥砺奋进谱新篇:中国近两年发展成就巡礼

- 02-28

- 理性与个性的交响:解码当代大学生消费密码

- 02-28

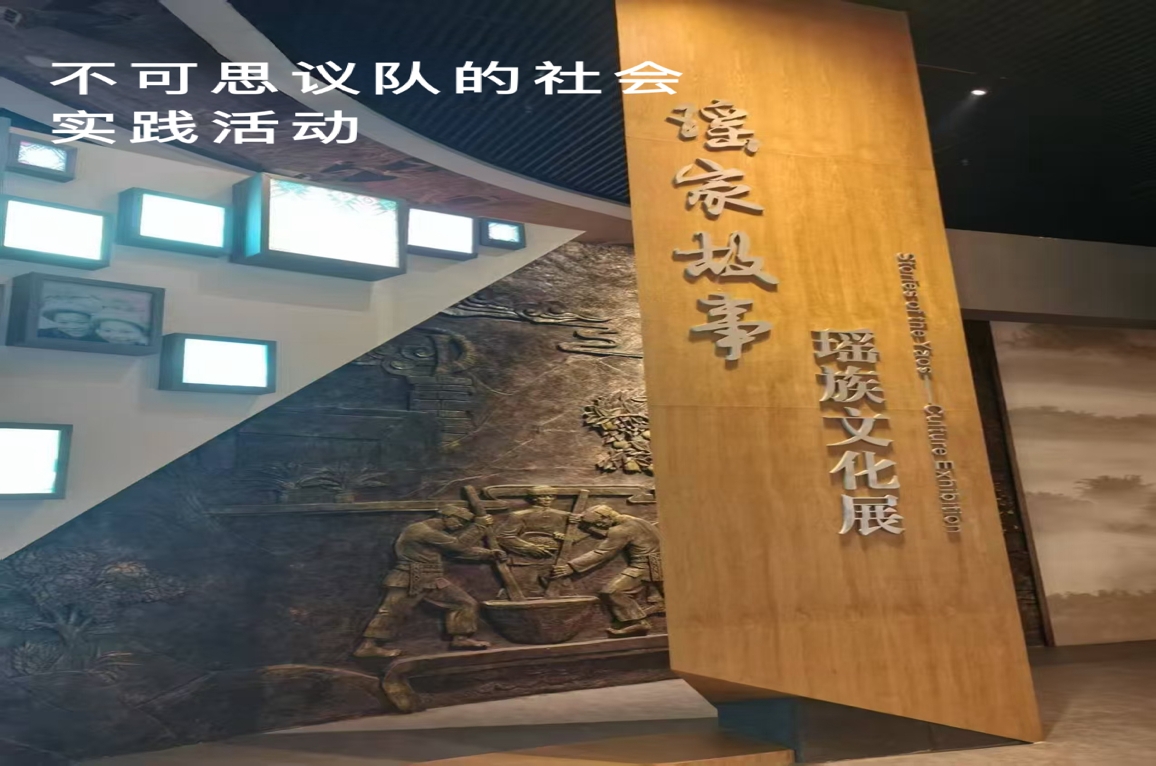

- 不可思议团队到广西桂林恭城瑶族开展社会实践调研

- 为助力民族文化传承,广西师范大学“不可思议队”于2025年1月9日走进桂林恭城瑶乡,开展深度社会文化调研。团队通过走访瑶族博物馆、对

- 02-28

- “皖梦相随,情系山海”宣讲团圆满完成回校宣讲活动

- 回校宣讲活动

- 02-27

- 盐城市非物质文化遗产与研学旅游融合发展策略研究

- 盐城作为海盐文化的发源地,拥有悠久的历史与丰富的非物质文化遗产。随着非遗保护与传承工作的不断推进,盐城的非遗文化逐渐成为吸引游

- 02-27

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台