多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

法治中国青春行——“新质生产力赋予盐城淮剧新生命”

发布时间:2025-02-20 阅读: 一键复制网址

调研背景

1.新质生产力的崛起

2015年至2020年,中国经济进入新常态,主要经济指标间的联动性出现背离,亟需改善供给侧环境和机制。通过改革供给制度,激发微观经济主体活力,增强经济长期稳定发展的新动力。供给侧结构性改革应运而生,成为适应经济新常态的重要政策解决方案之一。 2.非遗淮剧的历史传承

2.非遗淮剧的历史传承

为传承中华优秀传统淮剧文化,2008年教育部提出“戏曲进校园”倡议,支持高校开设戏曲鉴赏课,并将其作为学生选修课之一。党的二十大报告强调,必须坚持中国特色社会主义文化发展道路,增强文化自信,为实现中华民族伟大复兴提供精神力量。

今年寒假,中南财经政法大学四名同学组成的“轻舟已过万重山队”社会实践团队,以新质生产力视角探究现代非遗戏曲文化传承新动力,以江苏盐城淮剧产业为例,展开实地调研。团队成员通过实地观察等方式,对江苏、湖北、山东三省十余区/县进行广泛而深入的调研,探讨新质生产力推动盐城淮剧数字化转型的路径,增强淮剧影响力和活力,促进文旅结合,推动淮剧发展。 调研地点

调研地点

江苏盐城建湖县

江苏盐城宝应县

湖北武汉向店村

湖北武汉丰山镇

山东东营李屋村

山东东营小高村

调研方法

1.发放调查问卷

通过发布调查问卷,探究中青年群体对传统淮剧的了解程度,并收集关于“数字化赋能淮剧”的建议,集思广益,推动新质生产力视域下淮剧文化传承的新动力,赋能传统非遗文化发展。

2.中老年群体调查与访谈

针对50岁以上的中老年人,采用调查问卷与线下访谈相结合的方式,了解他们对淮剧线上传播方式的评价,对比传统淮剧发展路径,客观评估数字化赋能对传统非遗传承的媒介与渠道冲击。通过了解中老年群体对“淮剧文化传承”推广的痛点,将淮剧的荧幕搬到每个老人身边,更好地满足不同群体需求。 3.专家与爱好者访谈

3.专家与爱好者访谈

通过对高校戏曲学专家及戏曲爱好者的线下访谈,咨询他们对淮剧发展现状的分析、对淮剧数字化优化路径的建议,以及如何避免发展过程中的常见误区。通过专业人士的分析,进一步推动淮剧文化的创新型发展和创造性转化。

4.多渠道宣传

利用学校官网、微信公众号、微博、抖音等平台广泛传播项目进展,准备活动简报、新闻稿等文字材料用于分享。在校园内通过海报、宣传栏进行宣传,吸引更多大学生关注实践过程。与社区、企业等建立合作关系,共同宣传“盐城淮剧数字化转型”的实践活动,扩大影响力。活动结束后,设立热线电话、邮箱、微信群等咨询渠道,方便公众了解活动详情并反馈意见。 调研结果

调研结果

1.学生对淮剧的认识和态度

大多数学生对淮剧的了解较为有限,主要通过学校课程或文化活动接触淮剧。部分学生对淮剧的历史和文化背景感兴趣,但缺乏深入了解的机会。学生对淮剧的兴趣普遍较低,认为其表演形式和内容与日常生活距离较远。

2.戏曲工作人员对淮剧传承的看法

戏曲工作人员普遍认为淮剧传承面临严峻挑战,观众老龄化、演出市场萎缩、资金不足等问题是主要障碍。他们指出,淮剧的传承不仅需要政府支持,还需社会各界关注和参与。

3.老年人对淮剧的认识和态度

老年人对淮剧的认知度较高,许多老年人表示年轻时经常观看淮剧演出,淮剧是他们文化生活的重要组成部分。老年人普遍认为淮剧是盐城地区的重要文化遗产,应得到保护和传承。他们希望年轻一代能更多地了解和欣赏淮剧,并建议通过社区活动、文化节等形式推广淮剧。

4.淮剧发展现状

随着互联网时代的到来,淮剧也面临着前所未有的挑战。年轻观众的流失、市场竞争的加剧以及剧团自身发展的困境,使得淮剧的传承与发展陷入瓶颈。需要通过现代媒体平台推广淮剧,吸引年轻观众的关注。并且加大对淮剧人才的培养力度,确保传统艺术的薪火相传。此外,淮剧还不断融入现代元素,创作出更具时代感的剧目,以满足当代观众的审美需求。 总结与建议

总结与建议

1.跨代传承

淮剧的传承需跨越代际,既要吸引年轻观众,也要保留老年观众的兴趣。可通过创新表演形式和内容吸引年轻人,同时保持传统特色,满足老年观众需求。推进戏曲文化在全年龄段当中的传播。

2.多渠道推广

利用新媒体平台、学校教育、社区活动等多种渠道推广淮剧,扩大其影响力。通过入校宣讲活动宣传淮剧文化,增强青少年对于我国优秀传统文化的认识,激发学生对淮剧文化的兴趣,播种下一颗戏曲的种子。

3.政策支持

政府应加大对淮剧的资金和政策支持,帮助剧团解决运营困难。并且通过网络媒体和报刊增强淮剧的传播力和吸引力,进一步推进戏曲文化的创新和发展。

总结

本次调研活动深入了解了盐城淮剧的传承与创新。通过交流和实地调研,发现淮剧传承面临挑战,但也取得了一定成果。作为国家级非物质文化遗产,淮剧得到了政府和社会的重视,培养了新一代传承人。同时,淮剧在内容和形式上不断创新,结合现代元素,吸引了更多年轻观众。然而,受众老龄化、市场萎缩等问题依然存在。盐城淮剧应进一步加强数字化传播,利用新媒体平台扩大影响力,并推动淮剧与旅游、教育等领域的融合,以实现更广泛的传承与发展。

1.新质生产力的崛起

2015年至2020年,中国经济进入新常态,主要经济指标间的联动性出现背离,亟需改善供给侧环境和机制。通过改革供给制度,激发微观经济主体活力,增强经济长期稳定发展的新动力。供给侧结构性改革应运而生,成为适应经济新常态的重要政策解决方案之一。

为传承中华优秀传统淮剧文化,2008年教育部提出“戏曲进校园”倡议,支持高校开设戏曲鉴赏课,并将其作为学生选修课之一。党的二十大报告强调,必须坚持中国特色社会主义文化发展道路,增强文化自信,为实现中华民族伟大复兴提供精神力量。

今年寒假,中南财经政法大学四名同学组成的“轻舟已过万重山队”社会实践团队,以新质生产力视角探究现代非遗戏曲文化传承新动力,以江苏盐城淮剧产业为例,展开实地调研。团队成员通过实地观察等方式,对江苏、湖北、山东三省十余区/县进行广泛而深入的调研,探讨新质生产力推动盐城淮剧数字化转型的路径,增强淮剧影响力和活力,促进文旅结合,推动淮剧发展。

江苏盐城建湖县

江苏盐城宝应县

湖北武汉向店村

湖北武汉丰山镇

山东东营李屋村

山东东营小高村

调研方法

1.发放调查问卷

通过发布调查问卷,探究中青年群体对传统淮剧的了解程度,并收集关于“数字化赋能淮剧”的建议,集思广益,推动新质生产力视域下淮剧文化传承的新动力,赋能传统非遗文化发展。

2.中老年群体调查与访谈

针对50岁以上的中老年人,采用调查问卷与线下访谈相结合的方式,了解他们对淮剧线上传播方式的评价,对比传统淮剧发展路径,客观评估数字化赋能对传统非遗传承的媒介与渠道冲击。通过了解中老年群体对“淮剧文化传承”推广的痛点,将淮剧的荧幕搬到每个老人身边,更好地满足不同群体需求。

通过对高校戏曲学专家及戏曲爱好者的线下访谈,咨询他们对淮剧发展现状的分析、对淮剧数字化优化路径的建议,以及如何避免发展过程中的常见误区。通过专业人士的分析,进一步推动淮剧文化的创新型发展和创造性转化。

4.多渠道宣传

利用学校官网、微信公众号、微博、抖音等平台广泛传播项目进展,准备活动简报、新闻稿等文字材料用于分享。在校园内通过海报、宣传栏进行宣传,吸引更多大学生关注实践过程。与社区、企业等建立合作关系,共同宣传“盐城淮剧数字化转型”的实践活动,扩大影响力。活动结束后,设立热线电话、邮箱、微信群等咨询渠道,方便公众了解活动详情并反馈意见。

1.学生对淮剧的认识和态度

大多数学生对淮剧的了解较为有限,主要通过学校课程或文化活动接触淮剧。部分学生对淮剧的历史和文化背景感兴趣,但缺乏深入了解的机会。学生对淮剧的兴趣普遍较低,认为其表演形式和内容与日常生活距离较远。

2.戏曲工作人员对淮剧传承的看法

戏曲工作人员普遍认为淮剧传承面临严峻挑战,观众老龄化、演出市场萎缩、资金不足等问题是主要障碍。他们指出,淮剧的传承不仅需要政府支持,还需社会各界关注和参与。

3.老年人对淮剧的认识和态度

老年人对淮剧的认知度较高,许多老年人表示年轻时经常观看淮剧演出,淮剧是他们文化生活的重要组成部分。老年人普遍认为淮剧是盐城地区的重要文化遗产,应得到保护和传承。他们希望年轻一代能更多地了解和欣赏淮剧,并建议通过社区活动、文化节等形式推广淮剧。

4.淮剧发展现状

随着互联网时代的到来,淮剧也面临着前所未有的挑战。年轻观众的流失、市场竞争的加剧以及剧团自身发展的困境,使得淮剧的传承与发展陷入瓶颈。需要通过现代媒体平台推广淮剧,吸引年轻观众的关注。并且加大对淮剧人才的培养力度,确保传统艺术的薪火相传。此外,淮剧还不断融入现代元素,创作出更具时代感的剧目,以满足当代观众的审美需求。

1.跨代传承

淮剧的传承需跨越代际,既要吸引年轻观众,也要保留老年观众的兴趣。可通过创新表演形式和内容吸引年轻人,同时保持传统特色,满足老年观众需求。推进戏曲文化在全年龄段当中的传播。

2.多渠道推广

利用新媒体平台、学校教育、社区活动等多种渠道推广淮剧,扩大其影响力。通过入校宣讲活动宣传淮剧文化,增强青少年对于我国优秀传统文化的认识,激发学生对淮剧文化的兴趣,播种下一颗戏曲的种子。

3.政策支持

政府应加大对淮剧的资金和政策支持,帮助剧团解决运营困难。并且通过网络媒体和报刊增强淮剧的传播力和吸引力,进一步推进戏曲文化的创新和发展。

总结

本次调研活动深入了解了盐城淮剧的传承与创新。通过交流和实地调研,发现淮剧传承面临挑战,但也取得了一定成果。作为国家级非物质文化遗产,淮剧得到了政府和社会的重视,培养了新一代传承人。同时,淮剧在内容和形式上不断创新,结合现代元素,吸引了更多年轻观众。然而,受众老龄化、市场萎缩等问题依然存在。盐城淮剧应进一步加强数字化传播,利用新媒体平台扩大影响力,并推动淮剧与旅游、教育等领域的融合,以实现更广泛的传承与发展。

作者:胡德才 来源:胡德才

扫一扫 分享悦读

- 法治中国青春行——“新质生产力赋予盐城淮剧新生命”

- 2015年至2020年,中国经济进入新常态,主要经济指标间的联动性出现背离,亟需改善供给侧环境和机制。

- 02-20

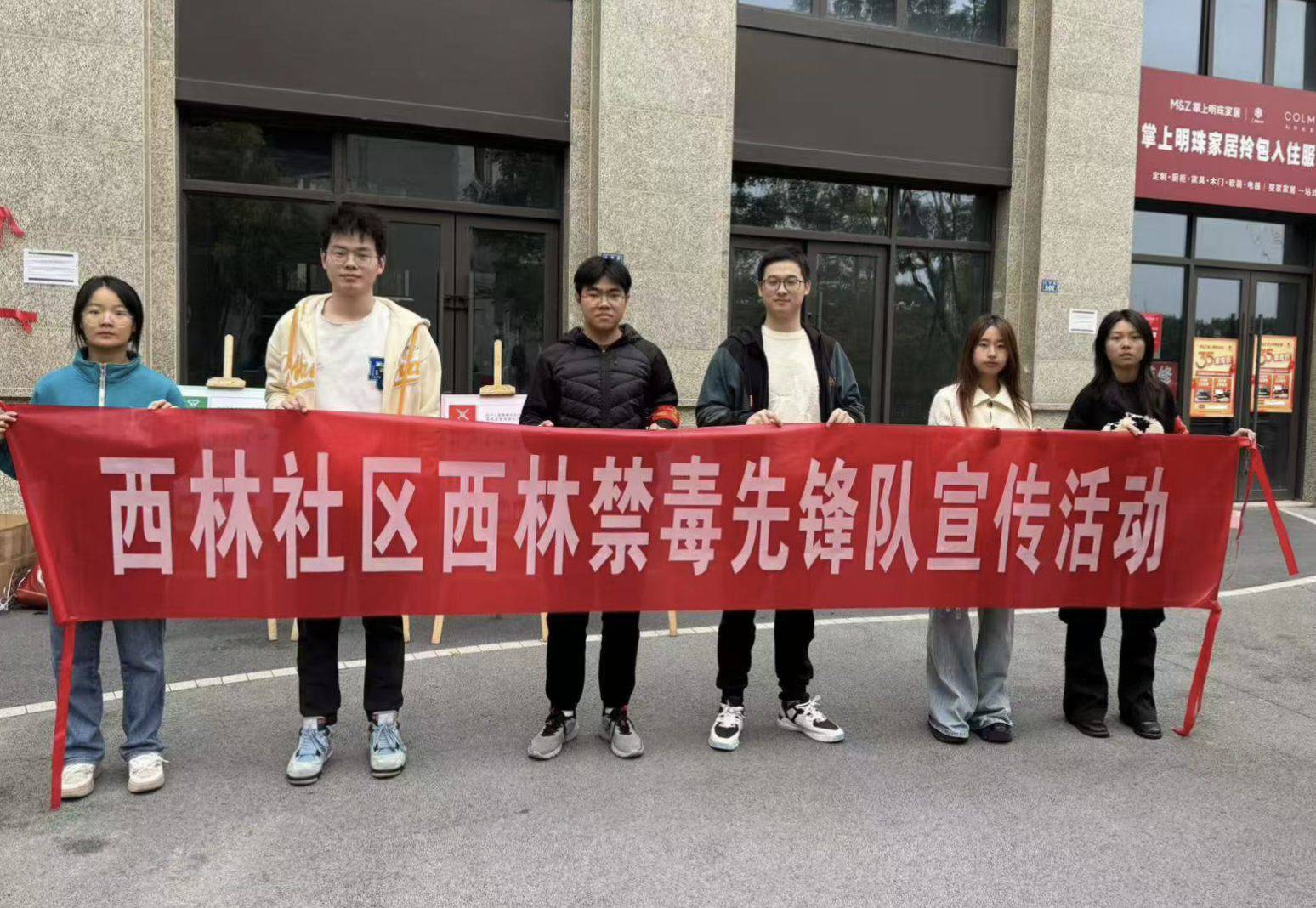

- 西南石油大学学子深入西林社区,开展禁毒宣传活动

- 2025年1月12日,西南石油大学的学生志愿者们走进西林社区,开展了一场以“珍爱生命,远离毒品”为主题的禁毒宣传活动。此次活动旨在提

- 02-20

- 广西师范大学教育学部“柳”在广西团队寻访教育之光

- 02-20

- 寒假返家乡社会实践——大学生农村蔬菜售卖

- 在新时代青年使命担当的感召下,为深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想,我积极响应学校 2025 年寒假 “返家乡” 社会实践

- 02-20

- 中医药宣传教育走进青岛市南,传统文化在校园绽放新光彩

- 近日,一场别开生面的中医药宣传普及教育活动在青岛市市南区中学热烈开展,山东中医药大学与青同行志愿服务队与“探梦行舟,熨心筑梦”

- 02-20

- “新岁暖冬,情绘银发”敬老院志愿活动

- 02-20

- 与青同行志愿服务队深入市南 助力中医药普及教育调研

- 山东中医药大学“与青同行” 志愿服务队,深入青岛市市南区的校园,对中小学生中医药普及教育情况展开了全面而细致的调研。此次调研紧

- 02-20

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台