多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

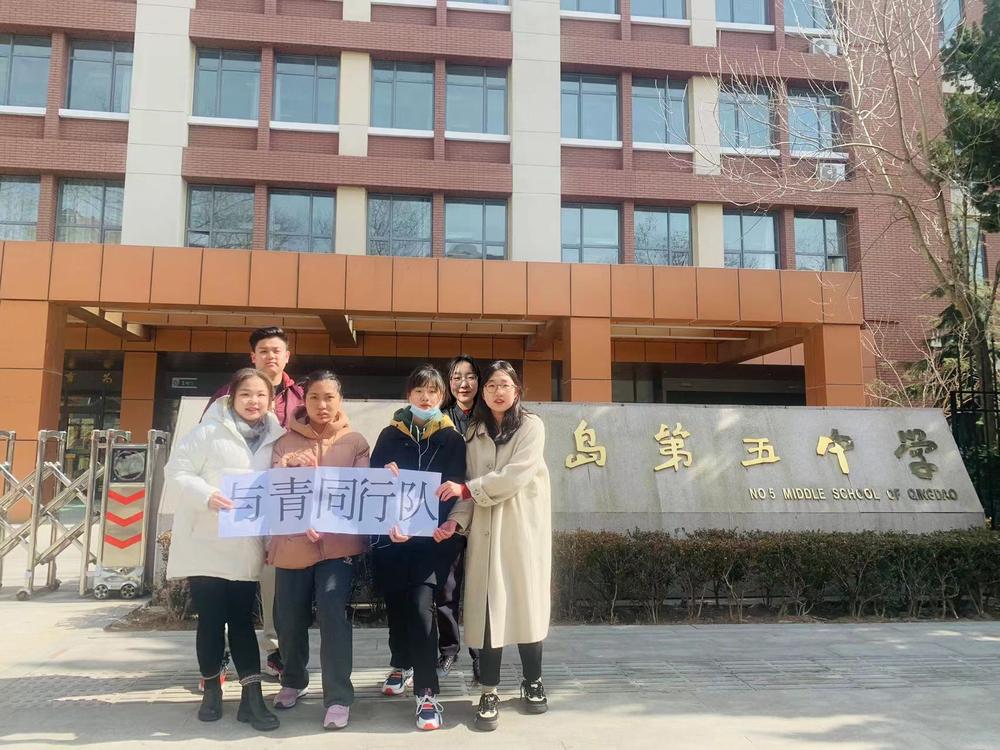

与青同行志愿服务队深入市南 助力中医药普及教育调研

发布时间:2025-02-20 阅读: 一键复制网址

与青同行志愿服务队深入市南 助力中医药普及教育调研

近日,山东中医药大学“与青同行” 志愿服务队,深入青岛市市南区的校园,对中小学生中医药普及教育情况展开了全面而细致的调研。此次调研紧扣当下弘扬中华优秀传统文化的时代脉搏,旨在深入洞察中医药文化在青少年群体中的传播实情,进而为中医药文化在校园的深度融入与蓬勃发展提供有力支撑。调研从课程体系、教学模式、学生兴趣偏好等多个维度切入,通过多样化的调研手段,覆盖市南区多所中小学,其成果对于优化青岛市的中医药教育布局与实施路径具有重要的参考价值。

科学多元的调研方法

“与青同行” 志愿服务队在此次调研中,采用了一套科学且多元的调研策略。团队成员在为期3天的时间里,走访了市南区3所中小学。他们精心设计并发放了128份调查问卷,最终回收有效问卷128份。问卷内容全面且细致,涉及学生对中医药知识的熟悉程度、过往参与中医药相关课程或活动的经历、激发他们对中医药兴趣的因素,以及他们渴望深入学习的中医药知识领域。同时,团队还与学校领导、一线教师进行了10余次深入的面对面访谈,全面了解学校在中医药普及教育方面的师资力量配备、课程设置规划,以及教学实践中遭遇的各类实际问题。关键发现与成果洞察

1.认知与兴趣的冷热不均:调研数据表明,约39% 的中小学生对中医药文化有初步的认知,但真正深入了解的学生仅占11%。值得欣慰的是,超过72% 的学生对中医药展现出了浓厚的兴趣,尤其是在中医传统疗法,如针灸、推拿,以及中药材炮制等方面,学生们的关注度极高。然而,当前学生对中医药的认知大多停留在表面,尚未形成系统、深入的理解。2.课程与教学的喜忧参半:市南区的多数学校已将中医药普及教育纳入教学体系,不过课程形式和课时安排存在较大差异。部分学校专门开设了校本课程,每周安排 1 - 2 课时;还有些学校选择将中医药知识巧妙融入科学、健康教育等日常课程中。教学方式以传统的课堂讲授为主,搭配一些简单的实践操作,像制作中药膏方、识别常见中药材等。但由于师资队伍中专业的中医药教师匮乏,多数授课教师是由其他学科转岗而来,尽管接受过短期培训,在教学内容的深度和准确性上仍存在不足。

3.资源利用与活动开展的机遇挑战并存:在中医药教育资源利用方面,学校除了依靠校内教师授课外,还积极邀请校外中医专家举办讲座,组织学生参观中医药博物馆、中医诊所等,丰富学生的学习体验。部分学校还开展了中医药文化周、知识竞赛等活动。但整体来看,资源整合不够高效,活动开展缺乏长期、系统的规划,连贯性不足。

亟待突破的问题与挑战

1.师资力量的瓶颈制约:专业中医药教师的稀缺是当前中医药普及教育面临的首要难题。现有授课教师大多来自其他学科转岗,短期培训难以让他们在中医药专业知识的深度和广度上满足教学需求,直接导致教学质量参差不齐。2.教材与课程体系的不完善:市面上缺乏统一、规范且贴合中小学生认知水平的中医药教材,各学校自编教材的质量也是参差不齐。同时,课程体系尚未搭建起科学完整的框架,教学内容和进度缺乏连贯性和系统性,影响教学效果。

3.评价机制的缺失短板:中医药普及教育在学校教学评价体系中所占比重较低,且缺乏行之有效的考核评价标准,这使得教师教学积极性受挫,学生学习动力不足。

多维度深远意义剖析

1.文化传承与自信重塑:中医药文化作为中华民族千年智慧的结晶,“与青同行” 团队的调研成果有助于加速中医药知识在青少年群体中的普及,让传统文化在新一代中得以传承和弘扬,增强青少年的民族自豪感和文化自信,使其在新时代焕发出新的生机与活力。2.健康素养全面提升:中医药知识蕴含着丰富的养生保健、疾病预防等内容。通过在中小学开展中医药普及教育,学生能够掌握实用的健康知识和技能,养成良好的生活习惯,全面提升自身健康素养。

3.人才储备与行业发展:早期的中医药普及教育能够有效激发青少年对中医药领域的兴趣,为未来中医药行业培养潜在人才,为中医药事业的可持续发展注入源源不断的新生力量。

4.教育创新与融合发展:中医药普及教育打破了传统学科的界限,将中医理论与生物、化学、历史等多学科知识有机融合,为学校教育创新提供了全新的思路和方向,有助于培养学生的综合素养和跨学科思维能力。

“与青同行”志愿服务队的此次调研,为青岛市市南区中小学生中医药普及教育提供了详实且深入的现状分析。后续,团队将与相关教育部门、学校紧密协作,依据调研结果制定具有针对性的改进方案,全力协助完善师资培训、教材编写、课程体系建设以及评价机制等工作,推动中医药普及教育在市南区中小学实现高质量发展,让中医药文化在青少年群体中生根发芽、茁壮成长,绽放出更加绚烂的光彩。

作者:郭晓陆 来源:山东中医药大学

扫一扫 分享悦读

- 广西师范大学教育学部“柳”在广西团队寻访教育之光

- 02-20

- 寒假返家乡社会实践——大学生农村蔬菜售卖

- 在新时代青年使命担当的感召下,为深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想,我积极响应学校 2025 年寒假 “返家乡” 社会实践

- 02-20

- 中医药宣传教育走进青岛市南,传统文化在校园绽放新光彩

- 近日,一场别开生面的中医药宣传普及教育活动在青岛市市南区中学热烈开展,山东中医药大学与青同行志愿服务队与“探梦行舟,熨心筑梦”

- 02-20

- “新岁暖冬,情绘银发”敬老院志愿活动

- 02-20

- 与青同行志愿服务队深入市南 助力中医药普及教育调研

- 山东中医药大学“与青同行” 志愿服务队,深入青岛市市南区的校园,对中小学生中医药普及教育情况展开了全面而细致的调研。此次调研紧

- 02-20

- 银发创翼:一座未被充分开发的人力金矿

- 02-20

- 辽宁对外经贸学院学子母校行

- 辽宁对外经贸学院学子回到母校进行对辽宁对外经贸学院的宣传,让学弟学妹们了解辽宁对外经贸学院基本概况和丰富的大学生活,并为同学们

- 02-20

- 浙江舟山晨浪物流有限公司政企合作机制调研报告

- 本次寒假社会实践,嘉兴大学平湖师范学院学子任庭萱有幸前往浙江舟山晨浪物流有限公司进行政企合作机制的深入调研。舟山,作为中国的重

- 02-20

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台