多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

弗洛伊德与荣格的精神分析美学:审美经验的视角

发布时间:2023-12-28 关注: 一键复制网址

摘要:本文以弗洛伊德和荣格的精神分析美学为主题,旨在探讨这两位重要心理学家的理论如何影响和塑造了我们的审美经验。文章分为四个部分:弗洛伊德的精神分析美学、荣格的精神分析美学、弗洛伊德与荣格对审美经验的影响、结论。

关键词:弗洛伊德;荣格;精神分析美学;审美经验

一,弗洛伊德的精神分析美学

弗洛伊德认为,艺术是由人类无意识中的欲望驱动的。他将艺术创作视为一种释放潜在冲突和压抑欲望的方式。艺术作品可以被看作是艺术家无意识心理活动的外在表现。这种理论对于理解和解析艺术作品中的象征意象、复杂的象征性语言以及重复出现的主题具有重要的理论价值。

(一)弗洛伊德的精神分析美学的具体内容

弗洛伊德的理论主要关注的是潜意识,他提出了“本我”、“自我”和“超我”这三个心理结构概念。他认为,艺术作品的创作过程就是“本我”的欲望和“超我”的道德规范在“自我”的调节下进行的。艺术是“本我”欲望的宣泄和“超我”规范的折衷。因此,艺术创作实际上是艺术家处理自身内在冲突的过程。

(二) 弗洛伊德的精神分析美学的应用

在艺术分析中,弗洛伊德的理论通常用于解析艺术作品中的象征和隐喻。通过艺术作品,我们可以看到艺术家如何处理他们的潜意识冲突和欲望,以及他们如何将这些冲突和欲望转化为艺术的象征和隐喻。例如,弗洛伊德曾经对达芬奇的《蒙娜丽莎》进行分析,他认为蒙娜丽莎的微笑是达芬奇对于母亲的记忆和渴望的象征。

二、荣格的精神分析美学

荣格的精神分析美学理论与弗洛伊德的有所不同。他认为艺术不仅源于个人的无意识,还源于集体无意识。荣格的集体无意识理论认为,所有人类都拥有一种内在的、普遍的象征系统,这些象征构成了我们的梦境、神话和艺术。

(一)荣格的精神分析美学的具体内容

荣格的理论在很大程度上是对弗洛伊德的理论的扩展和发展。他提出了“个人无意识”和“集体无意识”的概念。他认为,艺术创作过程是个人无意识和集体无意识的交互过程,艺术作品是个人无意识和集体无意识的共同产物。

(二)荣格的精神分析美学的应用

荣格的理论在艺术分析中的应用主要体现在他的“原型”理论和“同步性”理论。他认为,所有的艺术作品都包含了一些普遍的、象征性的元素,这些元素是人类集体无意识的一部分,他称之为“原型”。例如,荣格认为,圣母像、英雄、恶魔、动物等都是常见的原型。荣格的“同步性”理论则用来解释艺术作品中的象征和隐喻如何能够与观众产生共鸣。他认为,艺术作品中的象征和隐喻能够触动观众内心深处的集体无意识,使观众能够在艺术作品中看到他们自己的影子,从而产生深深的共鸣和认同。

三、弗洛伊德与荣格对审美经验的影响

弗洛伊德和荣格的精神分析美学在我们的审美经验中扮演了重要角色。他们的理论使我们能够通过解析艺术作品来理解和处理潜意识的冲突和欲望,同时也使我们能够更深入地理解和欣赏艺术作品。无论是对艺术家的创作过程,还是对观众的接收过程,他们的理论都为我们提供了深入的洞察。

(一)对现代艺术的影响

弗洛伊德和荣格的理论为现代艺术创作提供了丰富的灵感源泉。许多艺术家在创作过程中,都深受他们的影响,将个人和集体无意识中的想法、情绪和象征投射到了作品中。例如,超现实主义艺术就深受弗洛伊德的无意识理论的影响,艺术家们试图通过他们的作品探索和呈现人类的梦境和无意识。例如:超现实主义艺术家如达利和马格里特,创作出一种超越现实的艺术形式,深深地受到弗洛伊德关于梦和无意识的理论影响。他们的作品中充满了象征和隐喻,通过展示无意识中的想象,挑战观众对现实的认知。

同时,他们的理论也为艺术批评和分析提供了新的视角和方法。通过弗洛伊德和荣格的理论,我们可以从更深层次的角度去解析和理解艺术作品,从而更好地欣赏和评价艺术作品。

(二)对现代审美经验的影响

弗洛伊德和荣格的理论不仅改变了我们对艺术的认识,也深刻影响了我们的审美经验。他们的理论使我们认识到,审美经验并不仅仅是个人主观的感受,而是与个人和集体无意识紧密相连的。我们对艺术作品的欣赏和评价,不仅仅是基于作品的形式和内容,还受到我们个人和集体无意识的影响。设计师和广告商通过了解人类的无意识需求和欲望,创作出能触动人心的设计和广告。比如,一些广告通过使用荣格的原型象征(如母亲、英雄等)来触动观众的无意识,从而产生更强烈的感情共鸣和购买欲望。

在现代社会,随着科技的发展和信息的爆炸,我们接触到的艺术形式和审美经验越来越丰富和多元。在这种背景下,弗洛伊德和荣格的理论对于我们理解和适应这种复杂的审美环境,提供了重要的理论支持和指导。

总的来说,弗洛伊德和荣格的精神分析美学理论对我们的审美经验有深远的影响。它们揭示了艺术作品是如何映射人类的潜意识,同时也揭示了我们如何通过艺术作品来理解和处理我们自己的心理冲突和欲望。

参考文献:

佛洛伊德,周国平译(2002)。《梦的解析》。北京:商务印书馆。

佛洛伊德,周国平译(2000)。《日常生活的心理病理学》。北京:商务印书馆。

荣格,叶贞慧译(2002)。《人与象征》。台北:心灵工坊文化。

荣格,叶贞慧译(2004)。《人格的发展》。台北:心灵工坊文化。

马国藩(1997)。《荣格心理学概论》。上海:上海译文出版社。

关键词:弗洛伊德;荣格;精神分析美学;审美经验

一,弗洛伊德的精神分析美学

弗洛伊德认为,艺术是由人类无意识中的欲望驱动的。他将艺术创作视为一种释放潜在冲突和压抑欲望的方式。艺术作品可以被看作是艺术家无意识心理活动的外在表现。这种理论对于理解和解析艺术作品中的象征意象、复杂的象征性语言以及重复出现的主题具有重要的理论价值。

(一)弗洛伊德的精神分析美学的具体内容

弗洛伊德的理论主要关注的是潜意识,他提出了“本我”、“自我”和“超我”这三个心理结构概念。他认为,艺术作品的创作过程就是“本我”的欲望和“超我”的道德规范在“自我”的调节下进行的。艺术是“本我”欲望的宣泄和“超我”规范的折衷。因此,艺术创作实际上是艺术家处理自身内在冲突的过程。

(二) 弗洛伊德的精神分析美学的应用

在艺术分析中,弗洛伊德的理论通常用于解析艺术作品中的象征和隐喻。通过艺术作品,我们可以看到艺术家如何处理他们的潜意识冲突和欲望,以及他们如何将这些冲突和欲望转化为艺术的象征和隐喻。例如,弗洛伊德曾经对达芬奇的《蒙娜丽莎》进行分析,他认为蒙娜丽莎的微笑是达芬奇对于母亲的记忆和渴望的象征。

二、荣格的精神分析美学

荣格的精神分析美学理论与弗洛伊德的有所不同。他认为艺术不仅源于个人的无意识,还源于集体无意识。荣格的集体无意识理论认为,所有人类都拥有一种内在的、普遍的象征系统,这些象征构成了我们的梦境、神话和艺术。

(一)荣格的精神分析美学的具体内容

荣格的理论在很大程度上是对弗洛伊德的理论的扩展和发展。他提出了“个人无意识”和“集体无意识”的概念。他认为,艺术创作过程是个人无意识和集体无意识的交互过程,艺术作品是个人无意识和集体无意识的共同产物。

(二)荣格的精神分析美学的应用

荣格的理论在艺术分析中的应用主要体现在他的“原型”理论和“同步性”理论。他认为,所有的艺术作品都包含了一些普遍的、象征性的元素,这些元素是人类集体无意识的一部分,他称之为“原型”。例如,荣格认为,圣母像、英雄、恶魔、动物等都是常见的原型。荣格的“同步性”理论则用来解释艺术作品中的象征和隐喻如何能够与观众产生共鸣。他认为,艺术作品中的象征和隐喻能够触动观众内心深处的集体无意识,使观众能够在艺术作品中看到他们自己的影子,从而产生深深的共鸣和认同。

三、弗洛伊德与荣格对审美经验的影响

弗洛伊德和荣格的精神分析美学在我们的审美经验中扮演了重要角色。他们的理论使我们能够通过解析艺术作品来理解和处理潜意识的冲突和欲望,同时也使我们能够更深入地理解和欣赏艺术作品。无论是对艺术家的创作过程,还是对观众的接收过程,他们的理论都为我们提供了深入的洞察。

(一)对现代艺术的影响

弗洛伊德和荣格的理论为现代艺术创作提供了丰富的灵感源泉。许多艺术家在创作过程中,都深受他们的影响,将个人和集体无意识中的想法、情绪和象征投射到了作品中。例如,超现实主义艺术就深受弗洛伊德的无意识理论的影响,艺术家们试图通过他们的作品探索和呈现人类的梦境和无意识。例如:超现实主义艺术家如达利和马格里特,创作出一种超越现实的艺术形式,深深地受到弗洛伊德关于梦和无意识的理论影响。他们的作品中充满了象征和隐喻,通过展示无意识中的想象,挑战观众对现实的认知。

同时,他们的理论也为艺术批评和分析提供了新的视角和方法。通过弗洛伊德和荣格的理论,我们可以从更深层次的角度去解析和理解艺术作品,从而更好地欣赏和评价艺术作品。

(二)对现代审美经验的影响

弗洛伊德和荣格的理论不仅改变了我们对艺术的认识,也深刻影响了我们的审美经验。他们的理论使我们认识到,审美经验并不仅仅是个人主观的感受,而是与个人和集体无意识紧密相连的。我们对艺术作品的欣赏和评价,不仅仅是基于作品的形式和内容,还受到我们个人和集体无意识的影响。设计师和广告商通过了解人类的无意识需求和欲望,创作出能触动人心的设计和广告。比如,一些广告通过使用荣格的原型象征(如母亲、英雄等)来触动观众的无意识,从而产生更强烈的感情共鸣和购买欲望。

在现代社会,随着科技的发展和信息的爆炸,我们接触到的艺术形式和审美经验越来越丰富和多元。在这种背景下,弗洛伊德和荣格的理论对于我们理解和适应这种复杂的审美环境,提供了重要的理论支持和指导。

总的来说,弗洛伊德和荣格的精神分析美学理论对我们的审美经验有深远的影响。它们揭示了艺术作品是如何映射人类的潜意识,同时也揭示了我们如何通过艺术作品来理解和处理我们自己的心理冲突和欲望。

参考文献:

佛洛伊德,周国平译(2002)。《梦的解析》。北京:商务印书馆。

佛洛伊德,周国平译(2000)。《日常生活的心理病理学》。北京:商务印书馆。

荣格,叶贞慧译(2002)。《人与象征》。台北:心灵工坊文化。

荣格,叶贞慧译(2004)。《人格的发展》。台北:心灵工坊文化。

马国藩(1997)。《荣格心理学概论》。上海:上海译文出版社。

作者:厉风静 来源:安徽农业大学20级汉语言文学

- 弗洛伊德与荣格的精神分析美学:审美经验的视角

- 本文以弗洛伊德和荣格的精神分析美学为主题,旨在探讨这两位重要心理学家的理论如何影响和塑造了我们的审美经验。

- 12-28

- 阳光护航珍爱生命,心理育人激扬青春

- 美好的心灵是生命的阳光。为普及心理健康知识,培养学生健康的人格,近日,扬州大学广陵学院经济管理系开展心理健康月系列活动。

- 12-26

- 暖心家访 架起家校“连心桥”

- 家访是教育的一场温情的行走,更是爱与责任的不断延伸。

- 12-26

- “传承红色基因,服务社会实践”实践报告

- 12-25

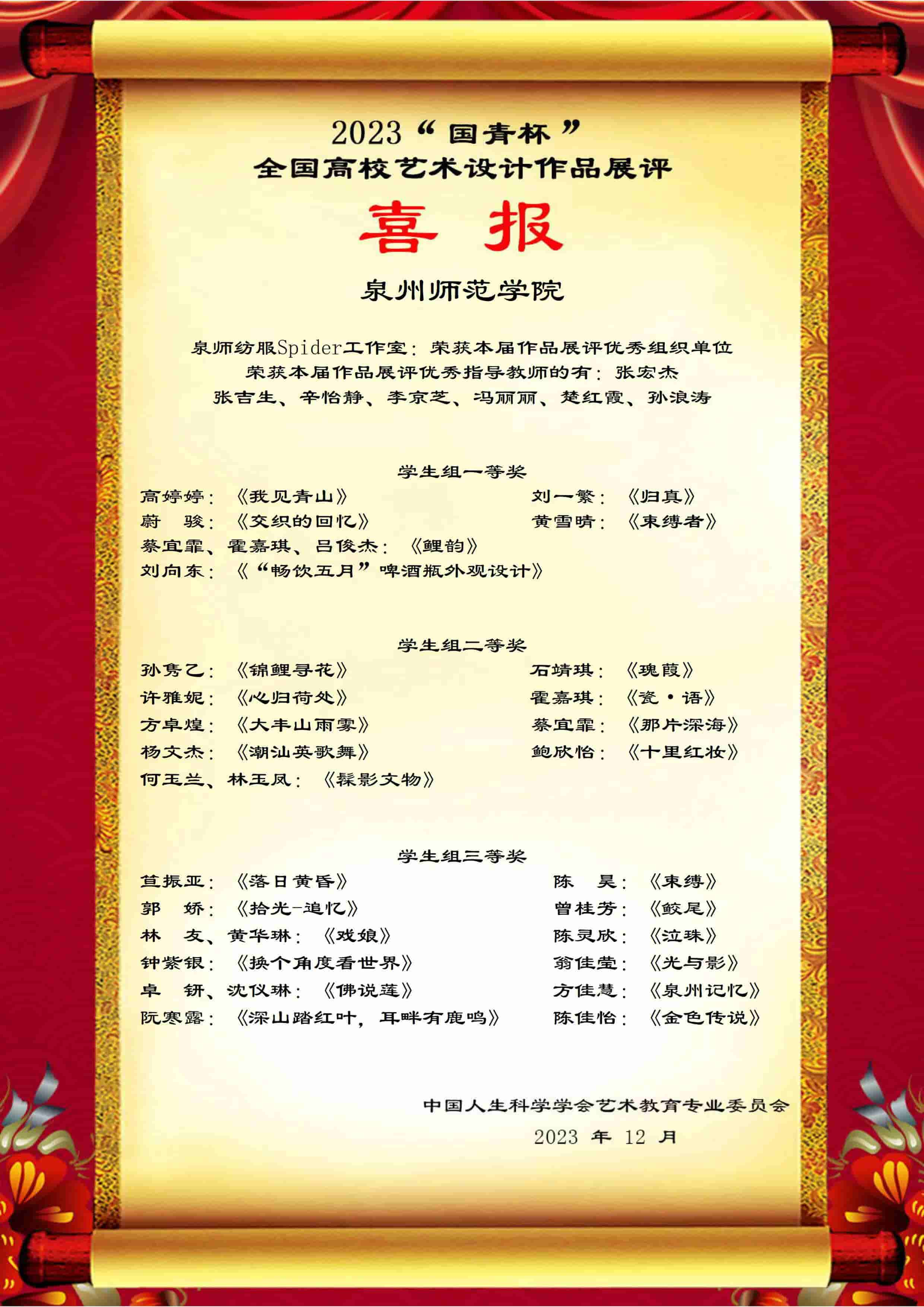

- 泉州师范学院,2023“国青杯”全国高校艺术设计获奖展评

- 2023“国青杯”全国高校艺术设计大赛获奖展评,泉州师范学院学子参赛取得优异成绩

- 12-22

- 学习经典著作分享会

- 12-17

- 西安事变旧址杨虎城别墅社会实践考察报告

- 12-15

- 守初心绘青春画卷,务实心谱社挂新篇

- 星海湾一号街道星海公园社区挂职团队实践硕果满满!

- 12-07

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台