多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

关于红色文化传承在少数民族地区实践的调查研究——以西北少数民族地区实践为例

发布时间:2023-08-25 关注: 一键复制网址

摘要:红色文化传承历来是党和国家重视的关键,关乎信仰建构、民族团结和社会稳定。中国共产党自建党以来就极其重视少数民族地区的民族解放和发展,带领着少数民族地区人民摆脱封建奴隶统治,实现民族独立和民族解放。本次调查研究,聚焦于少数民族地区红色文化传承,通过调查问卷、资料搜集、实地走访三个途径了解民族政策在加强党和民族间的联系、推动红色文化传承上的重要意义,了解地区党员群众对红色文化传承的相关认识和具体实践,了解推动红色文化发展对加强民族团结和推动区域经济发展的具体作用和红色文化传承与乡村振兴间的内在联系,为推动西北少数民族地区红色文化传承发展建言献策。

关键词:红色文化;民族政策;民族团结

一、红色文化发展的时代背景

(一)是地区发展的重要依托

新中国成立后,在中国共产党的带领下少数民族地区发展取得了巨大的成就。脱贫攻坚战取得全面胜利。经济总量翻番,经济保持快速增长;生产大变样,产业发展活力持续增强;交通基础设施条件空前完善;物流运输能力持续增强、民生保障水平日益提升、社会全面发展,公共服务水平显著提升。 这一切变化都离不开党的领导和红色文化的传承与发展。在红色教育的影响下,无数少数民族青年坚定共产主义远大理想,成为优秀的共产党员,为少数民族地区发展贡献着自己的力量,带领少数民族人民脱贫致富。让红色文化成为少数民族地区发展的精神源泉和精神支柱。

(二)是维护民族团结的重要支撑

近年来,在部分少数民族地区一些民族分裂主义势力制造民族矛盾,破坏民族统一,使少数民族地区经济发展受到严重干扰,给各族人民生命财产安全造成重大损失。红色文化能更加深刻地反映出中国特色社会主义的时代特质,对培育和铸牢中华民族宫共同体意识具有重要意义,是维护民族团结稳定的重要支撑。

(三)党和国家高度重视红色文化发展

中国共产党历来重视民族问题与民族教育事业的发展和保障,重视少数民族地区的红色文化发展和红色教育,党的民族政策体现着党对民族工作的重视,和对少数民族地区红色文化发展的重视。

1.民族政策和红色文化的关系

探寻党对民族地区红色文化传承的意见态度,首先要理清党的民族政策和少数民族地区红色文化的内在联系。民族政策的发展史内含于红色文化之中。党带领少数民族实现民族独立解放实现人民当家作主的伟大事迹离不开党的民族政策的贯彻落实,因此要了解并把握少数民族地区的红色文化首先要深入学习党的民族政策。同时,传承和弘扬红色文化,可不断增强全国各族儿女对党的领导和社会主义道路的政治认同,有利于少数民族地区党员有效推进民族工作。

2.民族政策的发展史促进红色文化的形成和发展

1934年11月,中央就专门组织召开会议讨论并拟定了《关于瑶、苗民族工作的原则指示》,主张民族平等和民族团结,尊重少数民族的风俗习惯和宗教信仰,号召全军“在一切工作中,必须不疲倦地做好民族工作”,之后下达了《关于争取少数民族的指示》。《指示》要求中央红军各部队向全体指战员讲清楚争取少数民族的重要性,并明确了培养少数民族干部、争取少数民族党员的重要性。此后在长征途中,针对不同民族地区所面对的具体问题,中国共产党实事求是,一切从实际出发制定具体的民族政策。从1935年5月颁布的《中国工农红军布告》到1936年中华苏维埃中央政府发布《对内蒙古人民的宣言》和《对回族人民的宣言》,党的民族工作不断推进,民族政策日益完善。《回民斗争纲领》中提出:“回族穷人自动建立自己的回民联合会、回民自治区、回民共和国、回民苏维埃政府!实行民族自决!” 《纲领》指出,面对日本帝国主义的侵略,回族兄弟应奋起图存,争取彻底解放。指出抗日人民红军的西进是蒙回及其他弱小民族特别是回族独立解放的大好时机[1]。之后,党顺利在今宁夏同心成立第一个县级民族区域自治政府——豫海县回民自治政府。党的民族政策是维护民族团结、实现民族平等,推进各民族共同繁荣的重要基石与保障。抗战期间,在民族政策的贯彻落实下,中国共产党团结带领各族儿女共同参与抗战并最终取得了抗日战争的伟大胜利。新中国成立后,民族政策顺应国情变化,逐渐形成一个完整的体系,中国走出了一条符合自己国情和有利于推动实现各民族共同发展、共同繁荣的正确道路。

在党的民族政策发展和落实的过程中,各少数民族地区逐渐形成和发展出了自己的红色文化,成为现如今十分珍贵的历史文化资源。

二、少数民族地区红色文化传承个案调查

此次团队主要调查了新民主主义革命以来中国第一个县级民族区域自治政府豫海县回民自治政府旧址所在地——宁夏回族自治区同心县和建国后成立的第一个自治县——甘肃省天祝县的红色文化发展情况。团队主要通过发放红色文化调查问卷、搜集各个时期党的民族政策、实地走访三个途径了解当地具体情况。

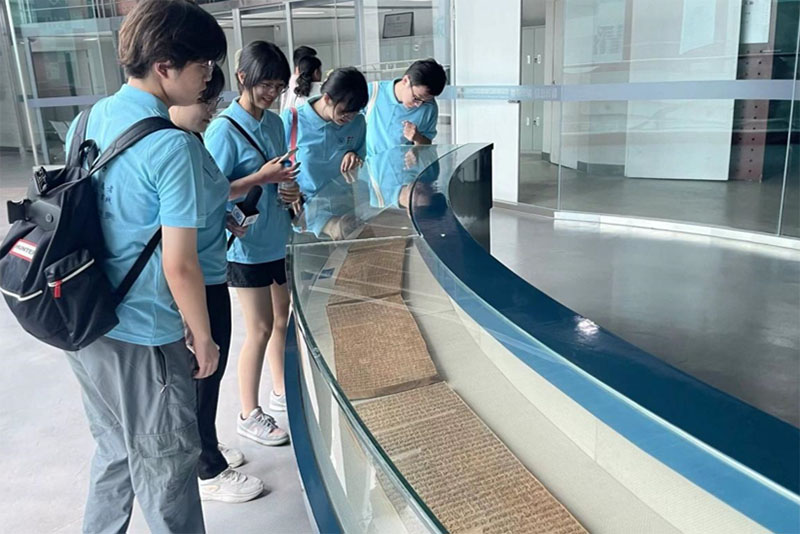

在资料搜集方面,根据队员搜集整理的信息,结合之后对同心县王团镇北村与天祝县哈溪镇的走访情况,如今同心县的科教文卫等多个方面都在积极贯彻落实党的民族政策。根据《宁夏回族自治区民族教育条例》,发展民族教育必须坚持教育与宗教相分离的原则,不得利用宗教进行妨碍国家教育制度的活动。要坚持优先发展,重点扶持的原则。同时回族聚居地区的各类学校,要加强管理,采用灵活多样的方式,全面实施素质教育,提升民族教育质量和水平[2],同心县内设有回民中学、小学,严格贯彻自治区的教育条例,重视文化教育,培养学生正确的民族观念,同时学校重视红色文化教育,定期组织学生学习红色历史,参观红色遗迹。在《中共宁夏回族自治区委员会关于深入学习贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神继续建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕的美丽新宁夏的决定》中也重点指出了宁夏坚持多样化开展民族团结创建活动,连续20多年每年九月开展“民族团结月”,长期开展“邻居节”结对帮扶等对拉近各民族间的距离,在全社会形成维护民族团结的共同意识所取得的丰硕成果。在民族政策的落实上,天祝县更加注重多民族间沟通交流。在2023年初,天祝县精心组织实施“三项计划”,努力创建河西走廊民族团结进步展示地。扎实开展“石榴杯”系列交流活动,开展研学交流活动,让各组青少年广交朋友开阔视野凝心铸魂,同时还开展民族联谊交流、互帮互助活动,促进各族群众共居共学、共建共享。

在实地走访方面,团队成员主要学习参观了红军西征纪念馆,走访了同心县王团镇北村和天祝县哈溪镇河沿村。红军西征纪念馆主要为纪念红军长征胜利暨陕甘宁豫海县回民自治政府成立70周年所建,馆园建立在清水河畔,同心县城郊,同心清真大寺旁,交通便捷。 展厅一共分为五个部分,分别是:红军西征在同心;陕甘宁豫海县回民自治政府的建立;国际友人在同心;红军三大主力胜利会师;前延后续。通过旧物陈列、情景再现、视频介绍等具体展现着红军西征的艰难历史和自治政府建立的曲折历程。在纪念馆旁的同心清真大寺是宁夏现存历史最久、规模最大的一座伊斯兰教建筑。也是陕甘宁豫海县回民自治政府一处旧址,是红色历史的宗教文化的见证,是回汉民族团结的实证。豫海县回民自治政府旧址坐落于同心县王团镇北村,经过修复重整,如今王团镇北村每年接待的参观学习人数数以万计。据村主任介绍,王团镇北村是纯回民村,除了每年的九月自治区各地都会开展“民族团结月”,北村村委每月也会定时召开民族团结教育活动,所有村民都必须到场参加。作为豫海县回民自治政府旧址的北村,也十分重视原有红色资源的开发和利用,对原有旧址进行了修复,同时村干部主动担任讲解员进行专业讲解,另外村中还专门设立了民族团结主题教育馆,免费接待所有来访干部群众。同心县牢牢把握党的民族方针,贯彻落实党的民族政策,将党的民族政策转化为具体的活动落实。 队员们还了解到当地接待的参观学习人员主要以各地的党员干部为主,一般都是在企事业单位的组织下推进的,基本上很少接待外来人员。同时,北村实行村级网格化管理制度,以网格为单元,分片包干,责任到人,极大的强化了党员和村民间联系的紧密度,提高了党员工作效率。同时村委定期开展民族团结主题教育活动,推动红色文化进一步发展。在天祝县,团队成员主要走访了戍边英雄祁发宝的故乡,天祝县哈溪镇河沿村。作为英雄的故里,河沿村专门打造英雄学坊,讲述戍边故事,宣扬英雄精神。据村支书的介绍,在这种事迹和精神的感召下,河沿村家家都有子女参军入伍,真正做到了拥军护军,民族团结一家亲,让红色基因代代相传。

在问卷调查方面,在100份的问卷当中,调查对象是分别来自西北少数民族地区的不同年龄段、不同民族和不同行业的群体。根据调查结果显示,大部分受访者对红色文化有一定的了解,但对其内涵和特点的了解程度普遍较低。多数受访者能够列举出一些与红色文化相关的的重要事件、人物和概念,但对其历史演变、精神内涵等方面的理解还有待深入。另外,受访者对参与红色文化活动的兴趣不高,超九成受访者接受的红色文化教育形式以学校教育为主,社会教育为辅。在对待推动红色文化传承的态度上,成员发现青少年群体更加积极主动,而部分中年群众更趋向于消极应对,有成员认为,这种态度可能和中年群体面临的社会家庭压力有关。总而言之,不同民族和年龄段的群众都能意识到传承红色文化的重要性,认为红色文化是中华民族的优秀文化,应该被更好地保护和传承。同时,还需要在传承的基础上进行创新发展,适应现代社会的需求和变化。但受访者们也普遍存在对红色文化低认知、低诉求问题。

三、少数民族地区红色文化传承面临的困境

(一)红色资源未尽其用

团队成员发现,尽管在王团镇北村,政府对豫海县回民自治政府旧址进行了修缮保护且驻村干部主动担任讲解工作,但由于其受众的局限性和宣传的局限性,让这一处具有重要历史意义和特殊价值的红色遗迹未能充分发挥它的功用。并且在团队成员早期资料搜查的过程中,未能在网络平台上查询到相关信息,之所以对北村产生调查兴趣也是在当地人的推荐下才了解到北村的红色历史。可见在对外宣传上,当地政府也急需加强力度。

(二)宣传手段方式单一

根据问卷调查,当下少数民族地区的红色文化宣传仍然以实地宣传、学校红色文化教育为主。尽管传统宣传方式对推动红色文化发展有一定作用,但群众情绪难以调动,对红色文化的兴趣程度也持续降低。

(三)部分党员对地区红色文化发展的信心不足

西北地区是我国少数民族聚居的主要地区,位于西北的陕甘宁地区也是革命老区,红色资源丰富集中。同心县的红色历史在这片红色沃土里并不显眼,在整个陕甘宁红色产业发展蒸蒸日上的当下,同心县的红色产业发展也并未完全融入其中。因此,在和县政府相关干部的接洽中,成员发现,政府机关的部分党员干部往往对团队的来意感到惊讶,认为当地的红色资源有限,研究价值有限,这反映的其实也是当地部分党员干部对地区红色文化发展缺乏信心,忽视当地红色文化的传承和发展。

四、意见建议

(一)充分利用红色资源

擦亮当地的红色标识,打造红色文化特色品牌。充分挖掘红色资源背后的感人故事,加大宣传力度,利用互联网平台扩大宣传,打造红色文化产业链,让更多的人参与到推动红色文化发展的事业中来。

(二)改善红色文化宣传方式

一方面继续沿用传统宣传方式,另一方面充分发挥互联网作用,通过网络视频、网络动漫等新形式吸引更多群众了解学习红色文化,提高青少年群体的学习兴趣。激励人们铭记历史,不忘初心,砥砺前行。

(三)加强对党员干部的引领培训

党员干部对地区红色文化发展缺乏信心从根本上来说其实是因为未能认识地区红色文化的特殊性和差异性,从而无法找到推动当地红色文化有效发展的助推器。因此,少数民族地区党员干部要强化党史的学习研究,强化自我教育,加强对地区红色历史的理解,找准推动地区红色文化发展的方向,与时俱进。

(四)将推动红色文化发展和实现乡村振兴有效结合

红色文化发展和乡村振兴事业相脱离也是目前许多地区发展忽视的问题。团队成员认为推动红色文化发展对乡村振兴有着重要意义。一方面,推动红色文化发展可以凝心铸魂,让党员群众合心合力迈向共同富裕。另一方面,红色文化资源可以转化为人文旅游资源,推动区域旅游事业的发展,为当地群众增收,让群众切实感受到推动红色文化发展所带来的好处,参与到推动红色文化发展中来。以同心县为例,打造西征纪念园-豫海县回民自治政府旧址的县内红色旅游专线,可以极大提高游客的体验感,吸引更多客流,甚至可以和长征途中实行民族政策的其他地区进行地区合作,在长征红色研学专线外演化一条以民族政策学习为主的支线,不断提高“开民族区域自治先河”的同心县的知名度。让红色文化发展和乡村振兴事业相辅相成,做到以红色文化为桥梁,传统村落为依托,推动乡村振兴,完成科技成果转化,发展特色产业,传承红色文化。

五、总结

此次实践,团队从推动红色文化在少数民族地区的发展的现实意义出发,了解到了红色文化在少数民族地区的发展现状,发现了当地在推动红色文化发展中所存在的问题,并给出了团队意见。团队希望少数民族地区能够重视并持续有效推进红色文化发展,让少数民族地区人民不忘先辈、铭记历史,珍惜现在来之不易的生活;激发群众的爱国情怀和昂扬斗志,增强对当下社会的政治认同,铸牢中华民族共同体意识。同时让红色文化发展助力区域经济发展,助力共同富裕,实现各民族共同繁荣。

参考文献:

[1]中国中共党史学会编 · 中国共产党历史系列辞典 · 中共党史出版社、党建读物出版社 · 2019

[2]《宁夏回族自治区民族教育条例》(2001年9月7日宁夏回族自治区第八届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过 根据2018年9月14日宁夏回族自治区第十二届人民代表大会常务委员会第五次会议《关于修改〈宁夏回族自治区民族教育条例〉的决定》修正)

关键词:红色文化;民族政策;民族团结

一、红色文化发展的时代背景

(一)是地区发展的重要依托

新中国成立后,在中国共产党的带领下少数民族地区发展取得了巨大的成就。脱贫攻坚战取得全面胜利。经济总量翻番,经济保持快速增长;生产大变样,产业发展活力持续增强;交通基础设施条件空前完善;物流运输能力持续增强、民生保障水平日益提升、社会全面发展,公共服务水平显著提升。 这一切变化都离不开党的领导和红色文化的传承与发展。在红色教育的影响下,无数少数民族青年坚定共产主义远大理想,成为优秀的共产党员,为少数民族地区发展贡献着自己的力量,带领少数民族人民脱贫致富。让红色文化成为少数民族地区发展的精神源泉和精神支柱。

(二)是维护民族团结的重要支撑

近年来,在部分少数民族地区一些民族分裂主义势力制造民族矛盾,破坏民族统一,使少数民族地区经济发展受到严重干扰,给各族人民生命财产安全造成重大损失。红色文化能更加深刻地反映出中国特色社会主义的时代特质,对培育和铸牢中华民族宫共同体意识具有重要意义,是维护民族团结稳定的重要支撑。

(三)党和国家高度重视红色文化发展

中国共产党历来重视民族问题与民族教育事业的发展和保障,重视少数民族地区的红色文化发展和红色教育,党的民族政策体现着党对民族工作的重视,和对少数民族地区红色文化发展的重视。

1.民族政策和红色文化的关系

探寻党对民族地区红色文化传承的意见态度,首先要理清党的民族政策和少数民族地区红色文化的内在联系。民族政策的发展史内含于红色文化之中。党带领少数民族实现民族独立解放实现人民当家作主的伟大事迹离不开党的民族政策的贯彻落实,因此要了解并把握少数民族地区的红色文化首先要深入学习党的民族政策。同时,传承和弘扬红色文化,可不断增强全国各族儿女对党的领导和社会主义道路的政治认同,有利于少数民族地区党员有效推进民族工作。

2.民族政策的发展史促进红色文化的形成和发展

1934年11月,中央就专门组织召开会议讨论并拟定了《关于瑶、苗民族工作的原则指示》,主张民族平等和民族团结,尊重少数民族的风俗习惯和宗教信仰,号召全军“在一切工作中,必须不疲倦地做好民族工作”,之后下达了《关于争取少数民族的指示》。《指示》要求中央红军各部队向全体指战员讲清楚争取少数民族的重要性,并明确了培养少数民族干部、争取少数民族党员的重要性。此后在长征途中,针对不同民族地区所面对的具体问题,中国共产党实事求是,一切从实际出发制定具体的民族政策。从1935年5月颁布的《中国工农红军布告》到1936年中华苏维埃中央政府发布《对内蒙古人民的宣言》和《对回族人民的宣言》,党的民族工作不断推进,民族政策日益完善。《回民斗争纲领》中提出:“回族穷人自动建立自己的回民联合会、回民自治区、回民共和国、回民苏维埃政府!实行民族自决!” 《纲领》指出,面对日本帝国主义的侵略,回族兄弟应奋起图存,争取彻底解放。指出抗日人民红军的西进是蒙回及其他弱小民族特别是回族独立解放的大好时机[1]。之后,党顺利在今宁夏同心成立第一个县级民族区域自治政府——豫海县回民自治政府。党的民族政策是维护民族团结、实现民族平等,推进各民族共同繁荣的重要基石与保障。抗战期间,在民族政策的贯彻落实下,中国共产党团结带领各族儿女共同参与抗战并最终取得了抗日战争的伟大胜利。新中国成立后,民族政策顺应国情变化,逐渐形成一个完整的体系,中国走出了一条符合自己国情和有利于推动实现各民族共同发展、共同繁荣的正确道路。

在党的民族政策发展和落实的过程中,各少数民族地区逐渐形成和发展出了自己的红色文化,成为现如今十分珍贵的历史文化资源。

二、少数民族地区红色文化传承个案调查

此次团队主要调查了新民主主义革命以来中国第一个县级民族区域自治政府豫海县回民自治政府旧址所在地——宁夏回族自治区同心县和建国后成立的第一个自治县——甘肃省天祝县的红色文化发展情况。团队主要通过发放红色文化调查问卷、搜集各个时期党的民族政策、实地走访三个途径了解当地具体情况。

在资料搜集方面,根据队员搜集整理的信息,结合之后对同心县王团镇北村与天祝县哈溪镇的走访情况,如今同心县的科教文卫等多个方面都在积极贯彻落实党的民族政策。根据《宁夏回族自治区民族教育条例》,发展民族教育必须坚持教育与宗教相分离的原则,不得利用宗教进行妨碍国家教育制度的活动。要坚持优先发展,重点扶持的原则。同时回族聚居地区的各类学校,要加强管理,采用灵活多样的方式,全面实施素质教育,提升民族教育质量和水平[2],同心县内设有回民中学、小学,严格贯彻自治区的教育条例,重视文化教育,培养学生正确的民族观念,同时学校重视红色文化教育,定期组织学生学习红色历史,参观红色遗迹。在《中共宁夏回族自治区委员会关于深入学习贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神继续建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕的美丽新宁夏的决定》中也重点指出了宁夏坚持多样化开展民族团结创建活动,连续20多年每年九月开展“民族团结月”,长期开展“邻居节”结对帮扶等对拉近各民族间的距离,在全社会形成维护民族团结的共同意识所取得的丰硕成果。在民族政策的落实上,天祝县更加注重多民族间沟通交流。在2023年初,天祝县精心组织实施“三项计划”,努力创建河西走廊民族团结进步展示地。扎实开展“石榴杯”系列交流活动,开展研学交流活动,让各组青少年广交朋友开阔视野凝心铸魂,同时还开展民族联谊交流、互帮互助活动,促进各族群众共居共学、共建共享。

在实地走访方面,团队成员主要学习参观了红军西征纪念馆,走访了同心县王团镇北村和天祝县哈溪镇河沿村。红军西征纪念馆主要为纪念红军长征胜利暨陕甘宁豫海县回民自治政府成立70周年所建,馆园建立在清水河畔,同心县城郊,同心清真大寺旁,交通便捷。 展厅一共分为五个部分,分别是:红军西征在同心;陕甘宁豫海县回民自治政府的建立;国际友人在同心;红军三大主力胜利会师;前延后续。通过旧物陈列、情景再现、视频介绍等具体展现着红军西征的艰难历史和自治政府建立的曲折历程。在纪念馆旁的同心清真大寺是宁夏现存历史最久、规模最大的一座伊斯兰教建筑。也是陕甘宁豫海县回民自治政府一处旧址,是红色历史的宗教文化的见证,是回汉民族团结的实证。豫海县回民自治政府旧址坐落于同心县王团镇北村,经过修复重整,如今王团镇北村每年接待的参观学习人数数以万计。据村主任介绍,王团镇北村是纯回民村,除了每年的九月自治区各地都会开展“民族团结月”,北村村委每月也会定时召开民族团结教育活动,所有村民都必须到场参加。作为豫海县回民自治政府旧址的北村,也十分重视原有红色资源的开发和利用,对原有旧址进行了修复,同时村干部主动担任讲解员进行专业讲解,另外村中还专门设立了民族团结主题教育馆,免费接待所有来访干部群众。同心县牢牢把握党的民族方针,贯彻落实党的民族政策,将党的民族政策转化为具体的活动落实。 队员们还了解到当地接待的参观学习人员主要以各地的党员干部为主,一般都是在企事业单位的组织下推进的,基本上很少接待外来人员。同时,北村实行村级网格化管理制度,以网格为单元,分片包干,责任到人,极大的强化了党员和村民间联系的紧密度,提高了党员工作效率。同时村委定期开展民族团结主题教育活动,推动红色文化进一步发展。在天祝县,团队成员主要走访了戍边英雄祁发宝的故乡,天祝县哈溪镇河沿村。作为英雄的故里,河沿村专门打造英雄学坊,讲述戍边故事,宣扬英雄精神。据村支书的介绍,在这种事迹和精神的感召下,河沿村家家都有子女参军入伍,真正做到了拥军护军,民族团结一家亲,让红色基因代代相传。

在问卷调查方面,在100份的问卷当中,调查对象是分别来自西北少数民族地区的不同年龄段、不同民族和不同行业的群体。根据调查结果显示,大部分受访者对红色文化有一定的了解,但对其内涵和特点的了解程度普遍较低。多数受访者能够列举出一些与红色文化相关的的重要事件、人物和概念,但对其历史演变、精神内涵等方面的理解还有待深入。另外,受访者对参与红色文化活动的兴趣不高,超九成受访者接受的红色文化教育形式以学校教育为主,社会教育为辅。在对待推动红色文化传承的态度上,成员发现青少年群体更加积极主动,而部分中年群众更趋向于消极应对,有成员认为,这种态度可能和中年群体面临的社会家庭压力有关。总而言之,不同民族和年龄段的群众都能意识到传承红色文化的重要性,认为红色文化是中华民族的优秀文化,应该被更好地保护和传承。同时,还需要在传承的基础上进行创新发展,适应现代社会的需求和变化。但受访者们也普遍存在对红色文化低认知、低诉求问题。

三、少数民族地区红色文化传承面临的困境

(一)红色资源未尽其用

团队成员发现,尽管在王团镇北村,政府对豫海县回民自治政府旧址进行了修缮保护且驻村干部主动担任讲解工作,但由于其受众的局限性和宣传的局限性,让这一处具有重要历史意义和特殊价值的红色遗迹未能充分发挥它的功用。并且在团队成员早期资料搜查的过程中,未能在网络平台上查询到相关信息,之所以对北村产生调查兴趣也是在当地人的推荐下才了解到北村的红色历史。可见在对外宣传上,当地政府也急需加强力度。

(二)宣传手段方式单一

根据问卷调查,当下少数民族地区的红色文化宣传仍然以实地宣传、学校红色文化教育为主。尽管传统宣传方式对推动红色文化发展有一定作用,但群众情绪难以调动,对红色文化的兴趣程度也持续降低。

(三)部分党员对地区红色文化发展的信心不足

西北地区是我国少数民族聚居的主要地区,位于西北的陕甘宁地区也是革命老区,红色资源丰富集中。同心县的红色历史在这片红色沃土里并不显眼,在整个陕甘宁红色产业发展蒸蒸日上的当下,同心县的红色产业发展也并未完全融入其中。因此,在和县政府相关干部的接洽中,成员发现,政府机关的部分党员干部往往对团队的来意感到惊讶,认为当地的红色资源有限,研究价值有限,这反映的其实也是当地部分党员干部对地区红色文化发展缺乏信心,忽视当地红色文化的传承和发展。

四、意见建议

(一)充分利用红色资源

擦亮当地的红色标识,打造红色文化特色品牌。充分挖掘红色资源背后的感人故事,加大宣传力度,利用互联网平台扩大宣传,打造红色文化产业链,让更多的人参与到推动红色文化发展的事业中来。

(二)改善红色文化宣传方式

一方面继续沿用传统宣传方式,另一方面充分发挥互联网作用,通过网络视频、网络动漫等新形式吸引更多群众了解学习红色文化,提高青少年群体的学习兴趣。激励人们铭记历史,不忘初心,砥砺前行。

(三)加强对党员干部的引领培训

党员干部对地区红色文化发展缺乏信心从根本上来说其实是因为未能认识地区红色文化的特殊性和差异性,从而无法找到推动当地红色文化有效发展的助推器。因此,少数民族地区党员干部要强化党史的学习研究,强化自我教育,加强对地区红色历史的理解,找准推动地区红色文化发展的方向,与时俱进。

(四)将推动红色文化发展和实现乡村振兴有效结合

红色文化发展和乡村振兴事业相脱离也是目前许多地区发展忽视的问题。团队成员认为推动红色文化发展对乡村振兴有着重要意义。一方面,推动红色文化发展可以凝心铸魂,让党员群众合心合力迈向共同富裕。另一方面,红色文化资源可以转化为人文旅游资源,推动区域旅游事业的发展,为当地群众增收,让群众切实感受到推动红色文化发展所带来的好处,参与到推动红色文化发展中来。以同心县为例,打造西征纪念园-豫海县回民自治政府旧址的县内红色旅游专线,可以极大提高游客的体验感,吸引更多客流,甚至可以和长征途中实行民族政策的其他地区进行地区合作,在长征红色研学专线外演化一条以民族政策学习为主的支线,不断提高“开民族区域自治先河”的同心县的知名度。让红色文化发展和乡村振兴事业相辅相成,做到以红色文化为桥梁,传统村落为依托,推动乡村振兴,完成科技成果转化,发展特色产业,传承红色文化。

五、总结

此次实践,团队从推动红色文化在少数民族地区的发展的现实意义出发,了解到了红色文化在少数民族地区的发展现状,发现了当地在推动红色文化发展中所存在的问题,并给出了团队意见。团队希望少数民族地区能够重视并持续有效推进红色文化发展,让少数民族地区人民不忘先辈、铭记历史,珍惜现在来之不易的生活;激发群众的爱国情怀和昂扬斗志,增强对当下社会的政治认同,铸牢中华民族共同体意识。同时让红色文化发展助力区域经济发展,助力共同富裕,实现各民族共同繁荣。

参考文献:

[1]中国中共党史学会编 · 中国共产党历史系列辞典 · 中共党史出版社、党建读物出版社 · 2019

[2]《宁夏回族自治区民族教育条例》(2001年9月7日宁夏回族自治区第八届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过 根据2018年9月14日宁夏回族自治区第十二届人民代表大会常务委员会第五次会议《关于修改〈宁夏回族自治区民族教育条例〉的决定》修正)

作者:王宇卓 来源:多彩大学生网

- 2023暑期“三下乡”社会实践||助力农村发展,赓续红色血脉—

- 青春象征着信仰、担当、力量和未来,青年作为一个时代最激昂的元素,担负着时代重任。

- 08-25

- 河海大学商学院学子开展“文蕴篆藏”文化实践前期工作安排

- 为响应“十四五〞文化发展规划,促进中国传统文化的现代化转变,使更多优秀非物质文化遗产滋养当代青年人的精神世界,河海大学商学院“

- 08-25

- 经济管理学院 有爱无碍,一路“柚”伴队赴南充市第二人民医

- 经济管理学院 有爱无碍,一路“柚”伴队赴南充市第二人民医院开展暑期社会实践

- 08-25

- 关于红色文化传承在少数民族地区实践的调查研究——以西北少

- 红色文化传承历来是党和国家重视的关键,关乎信仰建构、民族团结和社会稳定。中国共产党自建党以来就极其重视少数民族地区的民族解放

- 08-25

- 徐州千里,共赏汉风

- 南理工海安校区“向阳而生小分队”开展返乡考察实践调研活动

- 08-25

- 西北民大学子三下乡:传承红色基因,谱写时代篇章

- 一个国家的进步,印刻着青年的足迹;一个国家的未来,寄望于青春的力量。

- 08-25

- 河海大学“扬城小巷连古今,红色传承探非遗”实践团赴扬州开

- 文化是一个民族赖以生存的根基,是一个国家和民族的精神财富。据国务院办公厅印发的《“十四五”文化发展规划》所述

- 08-24

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台