多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

国际学院“红途新语”小分队:探寻红色地标,让历史潮涌青春心间

- 发布时间:2025-09-02 阅读:

- 来源:国际联合审计学院“红途新语”社会实践小分队

国际学院“红途新语”小分队:探寻红色地标,让历史潮涌青春心间

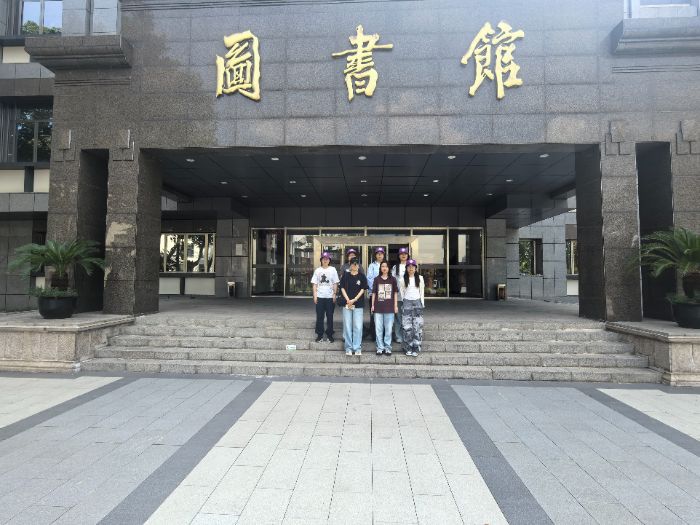

红色历史的回响,总能在时代浪潮中激荡起青春的共鸣。七月的南京暑气渐浓,南审“红途新语”团队的七名成员在莫愁校区图书馆前集合,校旗在晨风中展开褶皱。这场以“当代青年如何看待红色地标”为命题的实践,就此拉开序幕。“这次要搞清楚的,是当代年轻人怎么看红色地标。”队长举着调研方案叮嘱的模样,成了我们实践的起点。行囊里,除了提前备好的红色场馆资料,还有一沓承载着探索使命的“历史传播方式调查问卷”,我们期待在行走中,找到历史与青春对话的密码。

(此处添加照片:南审“红途新语”团队在莫愁校区图书馆前合影)

第一站:渡

江战役胜利纪念馆——在晃动的甲板上触摸信仰

江战役胜利纪念馆——在晃动的甲板上触摸信仰首站抵达渡江战役胜利纪念馆时,阳光正透过玻璃幕墙斜切进大厅。我们跟着参观人流走进负一层的“渡江战役场景复原”展区,脚下的木质甲板突然随着机械装置晃动起来——江风的呼啸、机枪的嘶吼、此起彼伏的“冲啊”声瞬间将人包裹。扶着身边斑驳的船舷,指尖触到的是被炮火熏黑的木纹,抬头时,仿制的“京电号”渡轮就在不远处,船身插着的红旗被鼓风机吹得猎猎作响,红得像一团燃烧的火。

(此处添加照片:团队成员在参观渡江战役胜利纪念馆)

真正让人屏住呼吸的,是甲板角落里那个蜷缩的身影。蜡像战士不过二十岁的模样,军帽歪在一边,裤腿浸满泥浆,右手还紧紧攥着半截断裂的船桨。他的眼睛半睁着,望向江面的方向,睫毛上甚至还挂着“水珠”——或许是江水,或许是汗水,又或许是没来得及擦的泪。

讲解员说,当年很多船工都是父子、兄弟齐上阵,有的船被打穿了就用身体堵漏洞,有的撑着烧起来的船还在往前冲。盯着那截断裂的船桨,不禁想起爷爷常说的“一不怕苦,二不怕死”。以前总觉得这是句遥远的口号,可此刻看着蜡像战士被磨出血泡的手掌,看着他胸前浸透了的衣襟,才明白那不是口号,是一个个活生生的人用命写就的信仰。

在展馆深处的展柜前,那艘锈迹斑斑的木船模型像一位沉默的老者,静静诉说往昔。手心不自觉微微发潮,出发前查资料时满脑子都是“百万雄师过大江”的豪迈,本以为是摧枯拉朽的气势,可当指尖几乎要触碰到玻璃展柜时,才惊觉那胜利背后,满是咬碎牙关的坚韧。

(此处添加照片:游客在参观渡江战役胜利纪念馆)

资料记载,当年的船工们驾着木船冲向炮火时,船被打穿了就用棉被、稻草去堵;桨断了,随手摸起木板、竹竿硬撑着继续划。凝视展柜里那些简陋至极的工具,心脏猛地一揪——所谓“天堑变通途”,哪是什么轻松跨越,分明是无数普通人把生死抛在脑后,用最原始、最滚烫的勇气,一点点托举起胜利的希望。

离开纪念馆时,我们在出口处的留言本前驻足。有个初中生写下:“原来课本里的‘胜利’,是有人用船桨划出来的。”这句话让我们突然意识到,这次实践要找的不只是“传播方法”,更是历史与当下的连接点。

第二站:梅园新村纪念馆——在历史细节里听见共鸣

第二天的行程是梅园新村纪念馆。青灰色的砖墙爬满藤蔓,我们在周恩来总理办公旧址前停下脚步时,恰好遇到一群来研学的中学生。“你们知道为什么这些房子的窗户都装着铁栏杆吗?”讲解员的问题刚出口,穿白T恤的男生就抢答:“是为了防特务监视!”这个细节后来成了我们问卷设计的灵感——在“你最想了解红色场馆的哪些内容”一题里,特意加了“历史场景中的细节故事”选项。

(此处添加照片:游客在参观梅园新村纪念馆)

与纪念馆宣教部李主任座谈时,她指着墙上的老照片问:“你们觉得年轻人看这些时,会想到什么?”这个问题让原本准备好访谈提纲的我们一时语塞。回程的地铁上,队友小李突然说:“上午看到中学生对着电子屏里的历史影像拍视频,他们可能不是在‘学习’,而是在‘记录’。”这句话点醒了我们——调研不该是单向提问,而要像这样观察真实的互动场景。

第三站:雨花台烈士纪念馆——让红色基因在青春里流动

最后一站雨花台烈士纪念馆的参观,恰逢周末。入口处的电子献花墙前排着长队,大学生们举着手机拍摄自己敬献的虚拟菊花。我们在展馆门口发放问卷时,穿汉服的女生在“希望场馆增加的互动形式”一栏勾选了“角色扮演体验”,她解释:“如果能演一次烈士的故事,可能比看展板记得更牢。”这个答案,和我们在渡江战役纪念馆收集到的“渴望VR体验”“喜欢现场讲解”等数据渐渐拼凑出轮廓——94.87%关注历史本身的受访者,其实在期待更鲜活的触碰方式。

(此处添加照片:团队成员在参观雨花台烈士纪念馆时在门口拍照留念)

离开展馆前,我们看到一群少先队员正在展厅里进行志愿讲解。穿红领巾的少先队员站在“狱中八条”展板前,用稚嫩却清晰的声音说:“这些是烈士留给我们的‘悄悄话’。”阳光透过他身后的玻璃窗,在展墙上投下晃动的光斑,那一刻突然明白:红色教育的“潮”,从来不是花哨的形式,而是让历史能被看见、被说出、被记住。

(此处添加照片:渡江胜利纪念馆内少先队员在对展厅进行讲解)

回程整理资料的夜晚,我们围坐在宿舍的书桌前分类问卷。当“51.28%渴望VR体验”“61.54%偏好现场讲解”这些数字和白天拍下的照片并置时,思路突然清晰起来——就像把严肃的讲解词改成有角色的剧本片段,用表情包承载红色小故事,这些不是对历史的轻佻,而是用这代人的语言搭建桥梁。

队长小顾在总结会上说:“我们不是要让历史‘变潮’,是要让它‘流动’起来。”这句话成了我们实践报告的结尾。这流动,是从断裂的船桨到虚拟的菊花,从蜡像战士的眼神到少先队员的讲解,是红色基因跨越时空的传递。当青春的脚步踏上红色地标,当年轻的心灵与历史对话,那些用生命写就的信仰,便会在新时代的土壤里扎根生长,成为照亮前路的力量。此刻再看出发时拍的合照,校旗在风里舒展的弧度,和渡江战役纪念馆里那面红旗的摆动,原来都朝着同一个方向——那是传承的方向,更是希望的方向。现在再看出发时拍的合照,校旗在风里舒展的弧度,和渡江战役纪念馆里那面红旗的摆动,原来有着相同的方向。

文字作者:顾淼

图片作者:李笑雨

实践报告推荐

- 国际学院“红途新语”小分队:探寻红色地标,让历史潮涌青春心间

- 2025-09-02

- 寻访工业记忆 感悟党史力量

- 2025-09-02

- 徽砖寻踪:巢湖学院徽砖匠心实践团的文化传承之旅

- 2025-09-02

- 火烙凝艺传古,青春执炬承新

- 2025-09-02

- 烽火薪传队探访广元抗日老兵赵洪顺

- 2025-09-02

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台