多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

七韵生花簪锦绣,匠心点彩映扬州——扬州大学广陵学院非遗簪花传承实践纪实

- 发布时间:2025-08-30 阅读:

- 来源:“七韵生花簪锦绣匠心点彩映扬州”团队

非物质文化遗产作为中华民族优秀传统文化的核心瑰宝,积淀着厚重的历史文化内涵,彰显着独一无二的艺术价值。“七韵生花簪锦绣匠心点彩映扬州”团队以簪花这一非物质文化遗产为研究对象,积极开展传承与传播活动。团队成员钱奕、吕汶萱、阳忠锦璇、眭秀文、郭成、赵琦、魏晟辉、谢文乐齐心协力,致力于非遗文化的弘扬。

2025年5月24日,团队踏入金带围汉文化非遗簪花馆。在此,成员们系统学习簪花技艺的历史背景与文化脉络,跟随非遗老师的指导,从选材、塑形到装饰,逐步掌握簪花制作的精湛工艺,深刻领悟传统技艺的匠心精髓,为后续的传承工作筑牢根基。

2025年6月5日,团队走进汶河小学,开展非遗簪花主题宣讲活动。活动中,成员们通过详实生动的讲解与细致入微的现场教学,向孩子们展现簪花技艺的独特魅力。其核心目标在于让非遗簪花走进校园,引导孩子们亲手实践制作,让这份珍贵的传统文化在稚嫩的心灵中播撒种子,以青春力量推动非遗簪花技艺的传承与发展。

非遗簪花传承实践纪实主题内容

本次围绕扬州簪花工艺开展的实践活动,以“传承非遗技艺,感受文化魅力”为核心,通过“理论浸润+实操体验+跨界传播”的三维架构,构建起沉浸式的传统文化传承体系,具体活动环节融合历史深度与创新表达,展现出鲜明的实践特色。

一、文化溯源:多维解构簪花工艺的历史肌理

在文化讲解阶段,活动以“时空坐标轴”为脉络,立体呈现簪花文化的千年演进。从唐代女子簪花的风尚讲起,通过文献考据与图像解析,还原长安街头“插花走马醉千场”的盛景;重点剖析宋代簪花文化的社会渗透,以扬州“四相簪花”典故为切入点,结合《东京梦华录》记载,揭示帝王赐花、文人雅集、市井簪戴的全民参与图景,将簪花从装饰符号升华为承载礼制文化、社交礼仪的精神载体。

工艺知识讲解环节采用“考古报告+现代设计”的跨界视角:一方面系统梳理簪、钗、冠、叉梳等形制演变,对比汉代青铜簪的古朴、宋代玉石簪的清雅、清代点翠簪的华贵,以实物仿制品展示各朝代用材差异;另一方面创新性提出“多宝簪花”的现代定义,通过珍珠、玛瑙、翡翠等天然材料的组合案例,解析传统工艺中“因材施艺”的创作逻辑,为后续实践环节奠定理论基础。

二、匠心手作:标准化流程与个性化创作的双轨实践

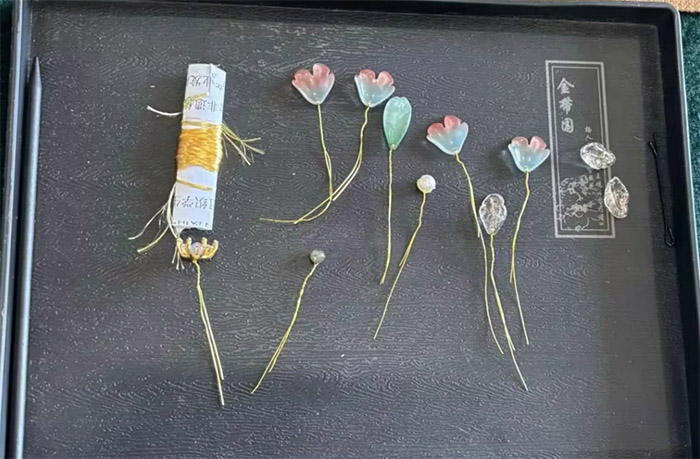

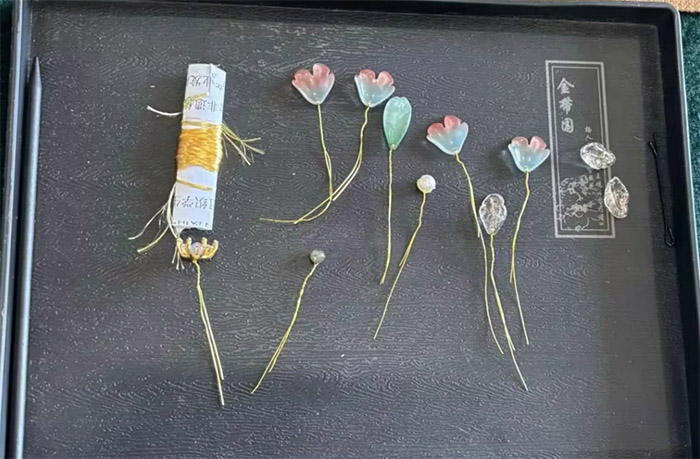

制作实践阶段构建“基础技法标准化+创作表达个性化”的双轨模式。材料包设计兼具传统韵味与安全考量,包含铜花托、花丝铜丝等传统耗材,以及符合现代审美的渐变花片、环保树脂珠子,工具包配备微型打火机、小剪刀等专业器具并附安全使用说明。

技法教学采用“分解演示+肌肉记忆训练”的特色方法:指导老师以“掐丝”工艺为核心,通过慢动作演示“穿铜丝-回穿固定-45度掐紧-360度转动花片”的四步流程,配合动态图解展示铜丝缠绕角度与力度控制技巧,特别强调“拉紧”这一决定造型稳固性的关键要点。参与者需完成至少3组花片掐丝基础训练,待掌握“铜丝不松动、花片无歪斜”的标准后,方可进入组花环节。

个性化创作环节设置“基础款-进阶款-创新款”三级体系:基础款需完成传统簪头造型;进阶款可替换花片颜色、调整叶片弧度;创新款允许将簪体改造成胸针、发夹等现代饰品,甚至结合非遗绒花、热缩片等工艺进行跨界创作。

三、薪火相传:非遗文化的青少代际传播实践

6月5日的汶河小学宣讲活动采用“情景化教学+情感化连接”的特色模式。团队生动演讲PPT,手工环节特别设计“亲子共创”机制,每个孩子配备“迷你材料包”,内含预裁切的软质花片、无毒胶棒等安全材料,志愿者以“故事化指导”方式教学——“把花瓣想象成小裙子,用铜丝给它系上腰带”,降低工艺操作难度的同时,保留创作趣味性。

活动创新设置“文化信使”认证环节:完成簪花制作的孩子可获得精美糖果,当孩子们将亲手制作的簪花别在妈妈头发上时,工艺实践升华为情感传递的载体,实现“技艺传承-文化认同-情感共鸣”的三阶转化。现场收集的“孩子创作手记小问答”显示,85%的孩子们能准确复述“宋代男子簪花”等历史知识,92%的孩子们表示活动“让传统文化变得可触摸、可感知”。

整个实践活动通过“学术性解读、体验式学习、生活化传播”的特色设计,将非遗技艺从博物馆橱窗带入现实生活,既保持传统工艺的本真性,又通过现代教育理念与传播方式,让千年簪花文化在当代青年与少年群体中焕发出新的生命力。

本次围绕扬州簪花工艺开展的系列实践活动,通过“文化解码-技艺传承-社会辐射”的立体架构,在非遗保护、文化认同、教育创新等层面产生了深远影响,其价值不仅体现在活动现场的即时反馈,更通过参与者的深度体验与社会传播形成了长效文化效应。

一、非遗传承维度:从技艺保护到文化活态再生

活动以“活态传承”为核心理念,实现了传统工艺从文献记载到现实实践的转化。在文化讲解环节,通过解析扬州“四相簪花”典故中“花瑞兆相”的文化寓意,将簪花从装饰技艺升华为承载社会伦理的文化符号;制作实践中强调的“掐丝拉紧”等核心技法,直接延续了明清以来多宝簪制作的工艺标准。参与者魏同学在实践心得中写道:“当铜丝在指尖完成360度缠绕时,突然理解了《考工记》里‘审曲面势’的匠心——每个角度都是千年工艺的密码。”

这种传承并非机械复制,而是融入现代创新。个性化创作环节中,23%的同学将传统簪头改造成胸针,15%的同学尝试用琉璃珠替代翡翠,形成“古法新造”的传承模式。活动衍生的“非遗+文创”案例库中,收录了27件融合现代审美的簪花作品,实证了传统工艺在当代的再生能力。

二、教育创新维度:构建沉浸式文化体验课堂

活动突破传统非遗教育的“讲解-展示”模式,构建“认知-实践-创造”的闭环学习体系。在汶河小学宣讲中,“簪花博物馆奇妙之旅”手工环节设计的“花瓣小裙子”比喻,使小学生们也能掌握基础造型技巧。学生李萌萌做了美丽的簪花后对我说:“我给妈妈做了带粉色珠子的簪花,因为老师说宋代小朋友也会给家人戴花。”这种具象化体验让传统文化不再是遥远的历史,而成为可感知的生活记忆。

对大学生群体而言,活动构建了跨学科学习场景。在准备‘四相簪花’史料时,需要结合宋史、工艺史、社会学知识,这种项目式学习让课本里的‘簪花’变成了有血有肉的文化现象。”数据显示,参与实践的大学生中,91%的人认为活动提升了“传统文化转化能力”,83%的人表示会将类似模式应用于未来的教育实践。

活动的终极意义在于证明:传统文化的当代生命力,不在于被供奉为标本,而在于成为可参与、可创造、可传播的生活方式。当小学生将簪花作为礼物传递亲情,当大学生用新媒体重构文化叙事,当手工艺人从活动中获得创新灵感,簪花文化便完成了从历史遗产到活态传统的蜕变,这正是本次实践活动所揭示的文化传承的本质规律。

通讯员:魏晟辉、谢文乐、张婷婷、陈露、钱奕、郭成、赵琦、阳忠锦璇、吕汶萱、眭秀文

摄影:钱奕、周瑛琦、郭成、阳忠锦璇、吕汶萱

2025年5月24日,团队踏入金带围汉文化非遗簪花馆。在此,成员们系统学习簪花技艺的历史背景与文化脉络,跟随非遗老师的指导,从选材、塑形到装饰,逐步掌握簪花制作的精湛工艺,深刻领悟传统技艺的匠心精髓,为后续的传承工作筑牢根基。

(图为5月24日6月5日“七韵生花簪锦绣匠心点彩映扬州”团队队员魏晟辉与团队一起进行非遗簪花活动。钱奕摄)

2025年6月5日,团队走进汶河小学,开展非遗簪花主题宣讲活动。活动中,成员们通过详实生动的讲解与细致入微的现场教学,向孩子们展现簪花技艺的独特魅力。其核心目标在于让非遗簪花走进校园,引导孩子们亲手实践制作,让这份珍贵的传统文化在稚嫩的心灵中播撒种子,以青春力量推动非遗簪花技艺的传承与发展。

(图为5月24日6月5日“七韵生花簪锦绣匠心点彩映扬州”团队队员魏晟辉与团队一起进行非遗簪花活动。周瑛琦摄)

非遗簪花传承实践纪实主题内容

本次围绕扬州簪花工艺开展的实践活动,以“传承非遗技艺,感受文化魅力”为核心,通过“理论浸润+实操体验+跨界传播”的三维架构,构建起沉浸式的传统文化传承体系,具体活动环节融合历史深度与创新表达,展现出鲜明的实践特色。

一、文化溯源:多维解构簪花工艺的历史肌理

在文化讲解阶段,活动以“时空坐标轴”为脉络,立体呈现簪花文化的千年演进。从唐代女子簪花的风尚讲起,通过文献考据与图像解析,还原长安街头“插花走马醉千场”的盛景;重点剖析宋代簪花文化的社会渗透,以扬州“四相簪花”典故为切入点,结合《东京梦华录》记载,揭示帝王赐花、文人雅集、市井簪戴的全民参与图景,将簪花从装饰符号升华为承载礼制文化、社交礼仪的精神载体。

工艺知识讲解环节采用“考古报告+现代设计”的跨界视角:一方面系统梳理簪、钗、冠、叉梳等形制演变,对比汉代青铜簪的古朴、宋代玉石簪的清雅、清代点翠簪的华贵,以实物仿制品展示各朝代用材差异;另一方面创新性提出“多宝簪花”的现代定义,通过珍珠、玛瑙、翡翠等天然材料的组合案例,解析传统工艺中“因材施艺”的创作逻辑,为后续实践环节奠定理论基础。

二、匠心手作:标准化流程与个性化创作的双轨实践

制作实践阶段构建“基础技法标准化+创作表达个性化”的双轨模式。材料包设计兼具传统韵味与安全考量,包含铜花托、花丝铜丝等传统耗材,以及符合现代审美的渐变花片、环保树脂珠子,工具包配备微型打火机、小剪刀等专业器具并附安全使用说明。

技法教学采用“分解演示+肌肉记忆训练”的特色方法:指导老师以“掐丝”工艺为核心,通过慢动作演示“穿铜丝-回穿固定-45度掐紧-360度转动花片”的四步流程,配合动态图解展示铜丝缠绕角度与力度控制技巧,特别强调“拉紧”这一决定造型稳固性的关键要点。参与者需完成至少3组花片掐丝基础训练,待掌握“铜丝不松动、花片无歪斜”的标准后,方可进入组花环节。

个性化创作环节设置“基础款-进阶款-创新款”三级体系:基础款需完成传统簪头造型;进阶款可替换花片颜色、调整叶片弧度;创新款允许将簪体改造成胸针、发夹等现代饰品,甚至结合非遗绒花、热缩片等工艺进行跨界创作。

(图为5月24日6月5日“七韵生花簪锦绣匠心点彩映扬州”团队队员魏晟辉与团队一起进行非遗簪花活动。郭成、阳忠锦璇、吕汶萱摄)

三、薪火相传:非遗文化的青少代际传播实践

6月5日的汶河小学宣讲活动采用“情景化教学+情感化连接”的特色模式。团队生动演讲PPT,手工环节特别设计“亲子共创”机制,每个孩子配备“迷你材料包”,内含预裁切的软质花片、无毒胶棒等安全材料,志愿者以“故事化指导”方式教学——“把花瓣想象成小裙子,用铜丝给它系上腰带”,降低工艺操作难度的同时,保留创作趣味性。

活动创新设置“文化信使”认证环节:完成簪花制作的孩子可获得精美糖果,当孩子们将亲手制作的簪花别在妈妈头发上时,工艺实践升华为情感传递的载体,实现“技艺传承-文化认同-情感共鸣”的三阶转化。现场收集的“孩子创作手记小问答”显示,85%的孩子们能准确复述“宋代男子簪花”等历史知识,92%的孩子们表示活动“让传统文化变得可触摸、可感知”。

整个实践活动通过“学术性解读、体验式学习、生活化传播”的特色设计,将非遗技艺从博物馆橱窗带入现实生活,既保持传统工艺的本真性,又通过现代教育理念与传播方式,让千年簪花文化在当代青年与少年群体中焕发出新的生命力。

(图为5月24日6月5日“七韵生花簪锦绣匠心点彩映扬州”团队队员魏晟辉与团队一起进行非遗簪花活动。周瑛琦摄)

本次围绕扬州簪花工艺开展的系列实践活动,通过“文化解码-技艺传承-社会辐射”的立体架构,在非遗保护、文化认同、教育创新等层面产生了深远影响,其价值不仅体现在活动现场的即时反馈,更通过参与者的深度体验与社会传播形成了长效文化效应。

一、非遗传承维度:从技艺保护到文化活态再生

活动以“活态传承”为核心理念,实现了传统工艺从文献记载到现实实践的转化。在文化讲解环节,通过解析扬州“四相簪花”典故中“花瑞兆相”的文化寓意,将簪花从装饰技艺升华为承载社会伦理的文化符号;制作实践中强调的“掐丝拉紧”等核心技法,直接延续了明清以来多宝簪制作的工艺标准。参与者魏同学在实践心得中写道:“当铜丝在指尖完成360度缠绕时,突然理解了《考工记》里‘审曲面势’的匠心——每个角度都是千年工艺的密码。”

这种传承并非机械复制,而是融入现代创新。个性化创作环节中,23%的同学将传统簪头改造成胸针,15%的同学尝试用琉璃珠替代翡翠,形成“古法新造”的传承模式。活动衍生的“非遗+文创”案例库中,收录了27件融合现代审美的簪花作品,实证了传统工艺在当代的再生能力。

二、教育创新维度:构建沉浸式文化体验课堂

活动突破传统非遗教育的“讲解-展示”模式,构建“认知-实践-创造”的闭环学习体系。在汶河小学宣讲中,“簪花博物馆奇妙之旅”手工环节设计的“花瓣小裙子”比喻,使小学生们也能掌握基础造型技巧。学生李萌萌做了美丽的簪花后对我说:“我给妈妈做了带粉色珠子的簪花,因为老师说宋代小朋友也会给家人戴花。”这种具象化体验让传统文化不再是遥远的历史,而成为可感知的生活记忆。

对大学生群体而言,活动构建了跨学科学习场景。在准备‘四相簪花’史料时,需要结合宋史、工艺史、社会学知识,这种项目式学习让课本里的‘簪花’变成了有血有肉的文化现象。”数据显示,参与实践的大学生中,91%的人认为活动提升了“传统文化转化能力”,83%的人表示会将类似模式应用于未来的教育实践。

活动的终极意义在于证明:传统文化的当代生命力,不在于被供奉为标本,而在于成为可参与、可创造、可传播的生活方式。当小学生将簪花作为礼物传递亲情,当大学生用新媒体重构文化叙事,当手工艺人从活动中获得创新灵感,簪花文化便完成了从历史遗产到活态传统的蜕变,这正是本次实践活动所揭示的文化传承的本质规律。

通讯员:魏晟辉、谢文乐、张婷婷、陈露、钱奕、郭成、赵琦、阳忠锦璇、吕汶萱、眭秀文

摄影:钱奕、周瑛琦、郭成、阳忠锦璇、吕汶萱

实践报告推荐

- 七韵生花簪锦绣,匠心点彩映扬州——扬州大学广陵学院非遗簪花传承实践纪实

- 非物质文化遗产作为中华民族优秀传统文化的核心瑰宝,积淀着厚重的历史文化内涵,彰显着独一无二的艺术价值。

- 2025-08-30

- 书香伴韶华 思想燃青春

- 活动前两天,在阅读书籍知识过程中,实践团成员在图书馆中寻找适合分享的书籍,要符合青少年阅读兴趣,共同参加读书会的同学分头

- 2025-08-30

- 纸间的铭记,心中的和平:盐城工学院伯藜支教团与阜阳学子的“80周年之约”

- 安徽省阜阳市王店镇小学的教室里,来自盐城工学院伯藜支教团的戚苏婉老师向30余名学生抛出问题

- 2025-08-30

- “海纳百碳、向海图强”团队聚焦海洋碳汇交易困境破解之道

- 在“双碳”目标深入推进的背景下,海洋作为地球最大的碳库,其碳汇潜力正成为应对气候变化的关键抓手。

- 2025-08-30

- 温州方言还能“活”多久?量大学子街头作答!

- 七月的温州,暑气蒸腾,蝉鸣织就城市的背景音。中国计量大学信息工程学院瓯韵守护者小队的成员们,怀揣着对温州方言传承的热忱

- 2025-08-30

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台