多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

淮海烽烟今叙说,推车往来开新章——“语脉赓续,文绽新辉”暑期社会实践团队以徐州方言讲述红色淮海历史

- 发布时间:2025-08-21 阅读:

- 来源:多彩大学生网

2025年7月15日,南京师范大学泰州学院“语脉赓续,文绽新辉”暑期社会实践团队走进淮海战役纪念馆,以徐州方言为独特文化纽带,开启“红色记忆方言说”实践活动。团队成员深入走访馆内各展区,仔细观摩历史文物与史料文献,并特别与数位淮海战役亲历者后人开展面对面交流访谈。在亲切乡音与厚重史实的交融碰撞中,团队成员用心体悟那段峥嵘岁月,深入探寻支撑起“小推车”精神的军民鱼水深情。

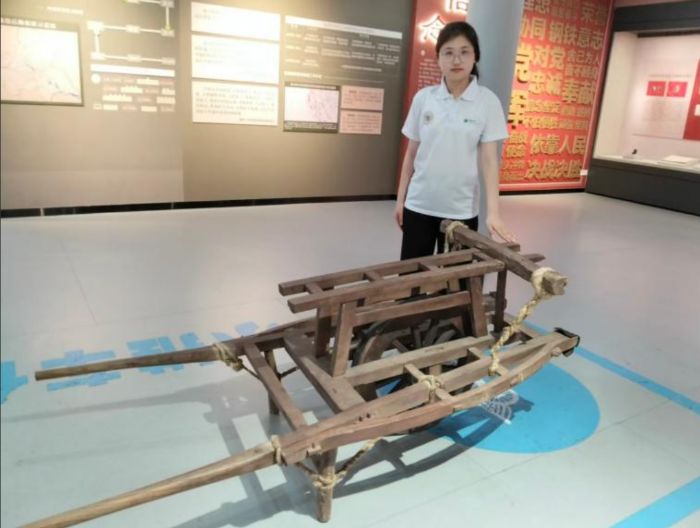

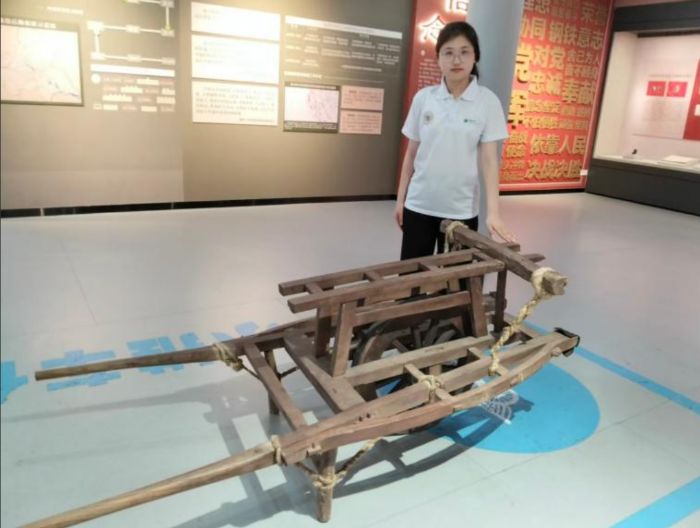

实践活动伊始,团队成员姜博雅率先走访了淮海战役烈士纪念塔与纪念馆。纪念塔庄严肃穆地巍峨矗立,塔身浮雕以细腻的笔触静静镌刻着烽火连天的峥嵘岁月,每一道纹路都承载着不朽的革命记忆;纪念馆内,“功劳车”上斑驳的木纹与磨损痕迹、“支前小竹竿”上密密麻麻的行程刻度,虽无言却极具力量地勾勒出当年543万民工、88万辆小推车构筑的钢铁补给线,将那段军民共赴国难的历史具象化呈现。

图为淮海英雄烈士纪念塔。姜博雅供图。

“格小车,推着可不轻省,可想当年多少百姓豁出去推!”在馆内的推车体验区,姜博雅亲身登上支前小推车,在沉重的颠簸中用徐州方言感慨道,切身感受到当年支前民工肩扛手推的艰辛付出与万众一心的团结伟力。场馆内的每一件实物史料都化作最鲜活的红色教材,让团队成员在触摸历史温度的过程中,深刻体悟到人民战争背后蕴藏的磅礴伟力与精神密码。

图为团队成员体验支前小推车。姜博雅供图。

带着场馆探访的深切触动,7月19日,团队成员带着乡土暖意的徐州方言,专程走访了当地一位亲历者家属老人。当谈及家族记忆中的淮海战役,老人顿时神情激动,用带着乡音的话语深情回忆:“俺小时候常听老人讲,解放军冲锋不怕死,百姓饿着肚子也要把粮送前线!”老人生动还原着父母口中解放军浴血奋战的果敢身影,以及乡亲们踊跃支前的热忱场景,更清晰记得父母讲述这些故事时眼中流露的深深自傲。团队成员姜博雅顺势将纪念馆里“功劳车”的斑驳痕迹、运粮路上的感人故事娓娓道来,老人听后频频点头,不时补充细节,让红色记忆在互动中愈发鲜活。正是这样一辈辈的口口相传,让淮海战役的红色故事与精神内核得以代代延续。

交流尾声,姜博雅向老人介绍了年轻人运用新媒体传播、情景剧演绎等创新方式传承红色精神的实践尝试。老人听后欣然点头认可:“年轻人这法子管!老法子不能丢,新法子能让更多小孩知道这些事,记着英雄,精神才能传得远、传得活!”这场跨越代际的深度对话,让团队成员收获颇丰——唯有让红色老故事接上新时代的地气,让传统讲述方式与创新表达形式相映成辉,红色血脉才能在赓续传承中焕发持久生命力。

图为团队成员与老人对话。姜博雅供图。

在此次暑期社会实践中,团队精准把握并充分发挥徐州方言作为情感联结的独特价值,以乡音为媒成功在硝烟弥漫的烽火岁月与和平发展的当今时代之间,架起了一座跨越时空的沟通理解之桥。那百万辆小推车运送的不仅是物资,更是民心所向的力量。淮海战役万众一心、勠力同行的精神内核,依然为今天的伟大复兴提供滋养。

图为团队成员参观淮海战役文物史料展。姜博雅供图。

淮海战役烽烟虽散,但军民鱼水情、抗争意志等已成红色精神重要一环。南京师范大学泰州学院“语脉赓续,文绽新辉”暑期社会实践团队通过此次深入徐州的实践之行,以乡音为纽带触摸历史温度,真切而深刻地理解了淮海战役所生动诠释的“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中”这一颠扑不破的人民史观。未来,团队将始终坚定传承红色文化的方向,继续以徐州方言这把独特的“文化钥匙”为抓手,通过让波澜壮阔的革命历史在亲切乡音的娓娓讲述中跨越代际隔阂,让红色精神在传统与现代的交融中代代相传,在新时代的征程中持续焕发感召力与凝聚力。

(通讯员周晗)

实践报告推荐

- 无锡乡音话天工,解码民生新图景——“语脉赓续,文绽新辉”暑期社会实践团队探访无锡发展足迹

- 2025-08-21

- 南审学子探访沙家浜感受“鱼水情深”“芦荡火种”里的革命精神

- 烈阳高照日,盛夏荷花艳,7月5日至7月12日,南审商学院沙家浜暑期实践小分队走进苏州常熟,来到沙家浜革命纪念地,亲身感悟蕴含于

- 2025-08-21

- 守护童真"视"界 筑梦光明未来——豫北医学院赴周口五里口乡开展儿童护眼志愿服务

- 6月15日至22日,豫北医学院"明眸同行"志愿服务团队走进周口市太康县五里口乡,开展为期八天的护眼健康社会实践。由9名学生志愿

- 2025-08-21

- 沉浸式感知汉代风华,桂师大学子博物馆实践成果丰硕

- 7月12日,广西师范大学设计学院“汉风新韵”实践团队结束了在湖南省博物馆为期一周的深度研学,满载而归。

- 2025-08-21

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台