多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

成都医学院“古韵中医”志愿服务团:焕新非遗传承,赓续红色血脉

发布时间:2025-07-25 阅读: 一键复制网址

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,2025年7月15—20日,成都医学院“古韵中医”志愿服务团奔赴四川省泸州市叙永县,以“焕新非遗传承,庚续红色血脉”为主题,开展三下乡综合性社会实践活动。团队探寻石厢子彝族乡、水潦彝族乡、堰塘村等地,通过红色研学、非遗探访、知识宣讲、医疗关怀等多元形式,为乡村振兴注入青春动能。活动期间,成员们实地走访,互动宣讲,收货丰硕成果。

一、寻访红色足迹,筑牢信仰之基

实践团成员踏访石厢子会议旧址中央红军长征纪念园,深入参观“鸡鸣三省”石厢子会议旧址及纪念馆。通过史料与实物展示,成员们认识到石厢子会议作为遵义会议延续的关键意义——它确立了毛泽东同志在军事指挥中的核心地位,为中国革命实现历史性转折奠定基础。旧址斑驳的墙垣、简陋的陈设,无声诉说着革命先辈在逆境中的坚定信念。“我们要铭记这段烽火岁月,将革命精神转化为服务乡村的实干力量。”团队成员李一川感慨道。

团队转至鸡鸣三省大峡谷红色教育基地。陡峭崖壁上清晰可见的弹孔,记录着红军四渡赤水时在此地与国民党军队的激战。高达32.25米的“旭日东升”纪念碑巍然矗立,象征1935年2月5日石厢子会议的光辉历程。在成员杨璧榕的现场讲解中,团队重温红军以少胜多的战略智慧,感悟“崖壁藏身、绝地突围”的英勇精神。在水潦彝族乡走访时,一位九十高龄的苗族婆婆(熊子英)向团队动情回忆:“当年土匪横行,村民夜宿山洞避祸。红军来了,打地主分田地,我们才敢回家安睡!”这段亲历者口述,让抽象的历史化为具象的温情,深化了成员对“人民军队为人民”的认知。

二、守护文化根脉,焕新非遗传承

团队走访少数民族村落—水潦彝族乡水潦村,一位苗族婆婆(杨家凤)展示手工缝制的苗族衣物,并即兴演唱古调苗歌(十五的月亮)。她忧心道:“现代机器刺绣取代了传统手工缝纫技术,年轻人不再学苗绣、吹芦笙。”团队成员拍摄记录纹样符号,探讨通过数字化保存、文创开发推动非遗走进现代生活。团队拜访彝族唢呐非遗传承人张安财(父亲)、张定国(儿子)家中,目睹了一场技艺盛宴。父子俩身着彝族盛装,用自制唢呐演奏敬酒歌、出嫁曲、迎亲曲等特色歌曲。张安财(父亲)其抖音号“六伯伯”粉丝近万,张定国(儿子)却难掩传承隐忧,唢呐需双人合奏,所需材料有泡桐、黄铜、麦秆等,我是乡里最年轻的传承人,已四十多岁仍未收徒。团队建议结合短视频传播与校园非遗课程,扩大传承基础。

三、探寻堰塘村落,传红医星火

宣讲员唐嘉悦围绕”入队、入团、入党”谱好人生三部曲,为当地学生进行党团知识科普;宣讲员赵湘聚焦实用知识,开展急救知识宣传讲座,普及急救知识,培养基本急救意识观念。通过演示和互动环节,孩子们学习到了具体的公共卫生安全知识和急救技能,为孩子们筑牢安全防线;宣讲员杨璧榕与小朋友们进行互动,开展心愿拼图活动。当地留守儿童居多,一个小男孩写下:”爸爸妈妈虽然我成绩不好,但你们依然爱我,希望你们常回家多看看我。”宣讲员赞扬他勇于分享心声,表示学习并不能代表一切,鼓励他热爱生活。他们为儿童带去了学习用品,包括纸笔便签、黏土玩具等学习玩,每一份礼物都承载着对孩子们健康快乐成长的美好祝愿。孩子们脸上洋溢着惊喜与喜悦,兴奋地拆开礼物,眼中闪烁着对未来的无限憧憬。

结语:青春践使命,沃土写担当

从红色圣地到田间地头,从非遗院落到童趣课堂,“古韵中医”志愿服务团将延续此次实践成果:深化产教融合,助力非遗技艺破圈传承;筑牢红色根基,让革命精神滋养青年担当。“知行合一,挺膺担当!”这支青年队伍誓言以挺膺之姿,在志愿服务的壮阔征程中书写中国式现代化的青春答卷。

撰稿:龚耀威

摄影:徐言语 邓杨奕

审稿:杨璧榕

单位:成都医学院

通讯员:龚耀威

一、寻访红色足迹,筑牢信仰之基

实践团成员踏访石厢子会议旧址中央红军长征纪念园,深入参观“鸡鸣三省”石厢子会议旧址及纪念馆。通过史料与实物展示,成员们认识到石厢子会议作为遵义会议延续的关键意义——它确立了毛泽东同志在军事指挥中的核心地位,为中国革命实现历史性转折奠定基础。旧址斑驳的墙垣、简陋的陈设,无声诉说着革命先辈在逆境中的坚定信念。“我们要铭记这段烽火岁月,将革命精神转化为服务乡村的实干力量。”团队成员李一川感慨道。

图为当年枪战留下的弹孔。徐言语供图

图为采访村民奶奶。徐言语供图

团队转至鸡鸣三省大峡谷红色教育基地。陡峭崖壁上清晰可见的弹孔,记录着红军四渡赤水时在此地与国民党军队的激战。高达32.25米的“旭日东升”纪念碑巍然矗立,象征1935年2月5日石厢子会议的光辉历程。在成员杨璧榕的现场讲解中,团队重温红军以少胜多的战略智慧,感悟“崖壁藏身、绝地突围”的英勇精神。在水潦彝族乡走访时,一位九十高龄的苗族婆婆(熊子英)向团队动情回忆:“当年土匪横行,村民夜宿山洞避祸。红军来了,打地主分田地,我们才敢回家安睡!”这段亲历者口述,让抽象的历史化为具象的温情,深化了成员对“人民军队为人民”的认知。

二、守护文化根脉,焕新非遗传承

图为采访村民奶奶。徐言语供图

图为非遗传承人演奏唢呐。徐言语供图

团队走访少数民族村落—水潦彝族乡水潦村,一位苗族婆婆(杨家凤)展示手工缝制的苗族衣物,并即兴演唱古调苗歌(十五的月亮)。她忧心道:“现代机器刺绣取代了传统手工缝纫技术,年轻人不再学苗绣、吹芦笙。”团队成员拍摄记录纹样符号,探讨通过数字化保存、文创开发推动非遗走进现代生活。团队拜访彝族唢呐非遗传承人张安财(父亲)、张定国(儿子)家中,目睹了一场技艺盛宴。父子俩身着彝族盛装,用自制唢呐演奏敬酒歌、出嫁曲、迎亲曲等特色歌曲。张安财(父亲)其抖音号“六伯伯”粉丝近万,张定国(儿子)却难掩传承隐忧,唢呐需双人合奏,所需材料有泡桐、黄铜、麦秆等,我是乡里最年轻的传承人,已四十多岁仍未收徒。团队建议结合短视频传播与校园非遗课程,扩大传承基础。

三、探寻堰塘村落,传红医星火

图为宣讲入团条件。徐言语供图

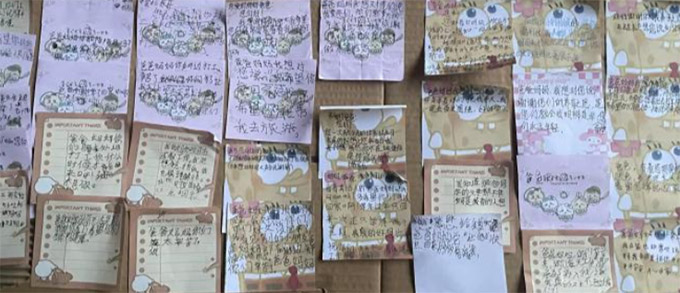

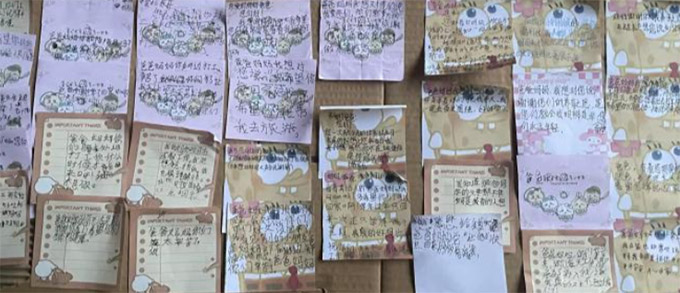

图为小朋友书写便签纸。徐言语供图

宣讲员唐嘉悦围绕”入队、入团、入党”谱好人生三部曲,为当地学生进行党团知识科普;宣讲员赵湘聚焦实用知识,开展急救知识宣传讲座,普及急救知识,培养基本急救意识观念。通过演示和互动环节,孩子们学习到了具体的公共卫生安全知识和急救技能,为孩子们筑牢安全防线;宣讲员杨璧榕与小朋友们进行互动,开展心愿拼图活动。当地留守儿童居多,一个小男孩写下:”爸爸妈妈虽然我成绩不好,但你们依然爱我,希望你们常回家多看看我。”宣讲员赞扬他勇于分享心声,表示学习并不能代表一切,鼓励他热爱生活。他们为儿童带去了学习用品,包括纸笔便签、黏土玩具等学习玩,每一份礼物都承载着对孩子们健康快乐成长的美好祝愿。孩子们脸上洋溢着惊喜与喜悦,兴奋地拆开礼物,眼中闪烁着对未来的无限憧憬。

图为团队与驻村书记合照。徐言语供图

结语:青春践使命,沃土写担当

从红色圣地到田间地头,从非遗院落到童趣课堂,“古韵中医”志愿服务团将延续此次实践成果:深化产教融合,助力非遗技艺破圈传承;筑牢红色根基,让革命精神滋养青年担当。“知行合一,挺膺担当!”这支青年队伍誓言以挺膺之姿,在志愿服务的壮阔征程中书写中国式现代化的青春答卷。

撰稿:龚耀威

摄影:徐言语 邓杨奕

审稿:杨璧榕

单位:成都医学院

通讯员:龚耀威

作者:龚耀威 来源:成都医学院

扫一扫 分享悦读

- 山东大学护理与康复学院南丁格尔 “笃学尚行” 社会实践队开展琉璃文化调研与社区宣讲活动

- 2025-07-26

- 走进非遗·匠心传承

- 2025年7月10日,南京工程学院计算机工程学院“非遗寻迹”社会实践团携手苏州工学院数学与统计学院实践团走进宿迁市泗洪县半城镇,

- 2025-07-26

- 成都医学院“古韵中医”志愿服务团:焕新非遗传承,赓续红色血脉

- 2025年7月15—20日,成都医学院“古韵中医”志愿服务团奔赴四川省泸州市叙永县

- 2025-07-25

- “沟通与成长的双向奔赴--招生实践”报告

- 此次招生实践,通过与师生深入交流,介绍高校优势、解答疑问,既展现高校魅力,也锻炼了沟通能力,见证学子对未来的憧憬。

- 2025-07-25

- 超市兼职社会实践报告

- 为积累社会工作经验,提升人际沟通能力,我于2023年7月10日至8月10日在XX超市担任收银员工作。通过一个月的实践,我深入了解了零

- 2025-07-25

- 南师泰院学子三下乡;师教探天启童心,古今融汇拓新程

- 2025-07-25

- 浙金院探贸小先锋走进中国轻纺城:探秘“国际纺都”,触摸产业升级脉搏

- 近日,浙金院国际商学院探贸小先锋暑期社会实践团队在中国轻纺城展示中心开展专题调研活动,详细了解中国轻纺城的发展历程。团队

- 2025-07-25

- 西南石油大学“吾言落鸿,语进苗乡”飞鸿实践队赴古蔺县大寨苗族乡开展暑期社会实践活动

- 2025-07-25

-

大学生三下乡投稿平台