多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

学子下乡记青山唢呐非遗密码

发布时间:2025-07-04 阅读: 一键复制网址

数字时代,传统手工技艺如何守正创新?6月28日,湘潭大学外国语学院赴湘潭市中华文化传承团走进石鼓镇,对话青山唢呐艺人易礼强,探寻非遗的存续之道。

然而,技艺传承之路并非一帆风顺。易老师也道出困境:部分年轻学员沉迷手机而半途弃学;团队尚未有效开拓线上教学等新路径,现仍以传统师徒模式为主。当被问及青山唢呐的绝技时,他强调了“循环换气、一口气吹奏”,以及“鼻孔吹奏”,这些也都是青山唢呐独有的魅力所在。

在湘潭市石鼓镇易老师家的合影 传承团成员摄

易礼强老师自幼与唢呐结缘,八九岁便开始了他的学艺之路。如今,他已在教学领域默默耕耘八至十年,其中不乏有从11岁起便跟随他学习直至成年的忠实弟子。他还收到了学生们赠送的锦旗,上书“教育有方辛勤栽培爱生如子德艺双馨”,以表达对他深厚师恩的感激之情。易老师的教学以线下为主,每周在中学开设两堂唢呐课,课程贯穿整个初中三年。其教学影响力早已超越石鼓镇,学生有来自岳阳、益阳、宁乡、长沙等湖南省内多地,还有武汉等省外爱好者远道而来求学。然而,技艺传承之路并非一帆风顺。易老师也道出困境:部分年轻学员沉迷手机而半途弃学;团队尚未有效开拓线上教学等新路径,现仍以传统师徒模式为主。当被问及青山唢呐的绝技时,他强调了“循环换气、一口气吹奏”,以及“鼻孔吹奏”,这些也都是青山唢呐独有的魅力所在。

团队成员对易老师进行采访 传承团成员摄

探访中,易老师还亲自演示了唢呐制作的全过程,每一道工序都凝聚着他数十年的经验。团队成员目睹了一支唢呐从原材料到成品的蜕变过程,最终成型的乐器在阳光下泛着温润光泽,仿佛古老的音律即将破壳而出,奏响新时代的乐章。

易老师制作唢呐 传承团成员摄

此次石鼓镇之行,不仅是对青山唢呐技艺的深度记录,更是一次传统与现代的深刻对话。在学子们眼中,易老师手中的刻刀与竹材,已不仅是制作乐器的工具,更是连接过去与未来的文化纽带。作者:田雪芹 张靓颖 来源:湘潭大学外国语学院赴湘潭市中华文化传承团

扫一扫 分享悦读

- 聆听红色故事,传递组织温暖

- 2025年7月3日,在渭运社区党员服务中心的工作人员的带领下,我们开启了一场温暖人心的红色之旅。从守护村民健康的义诊现场出发,到夯实

- 07-04

- 《双碳驱动绿色转型 新疆农户积极投身种植业面源污染治理》

- 在 “双碳” 目标指引下,新疆积极探索农业绿色发展新路径,通过政策补贴、技术推广等举措,激发农户参与种植业面源污染治理的主动性。

- 07-04

- 学子下乡记青山唢呐非遗密码

- 湘潭大学外国语学院赴湘潭市中华文化传承团深入湘潭市石鼓镇,探访国家级非物质文化遗产——青山唢呐,对话传承人易礼强,记录其数十年

- 07-04

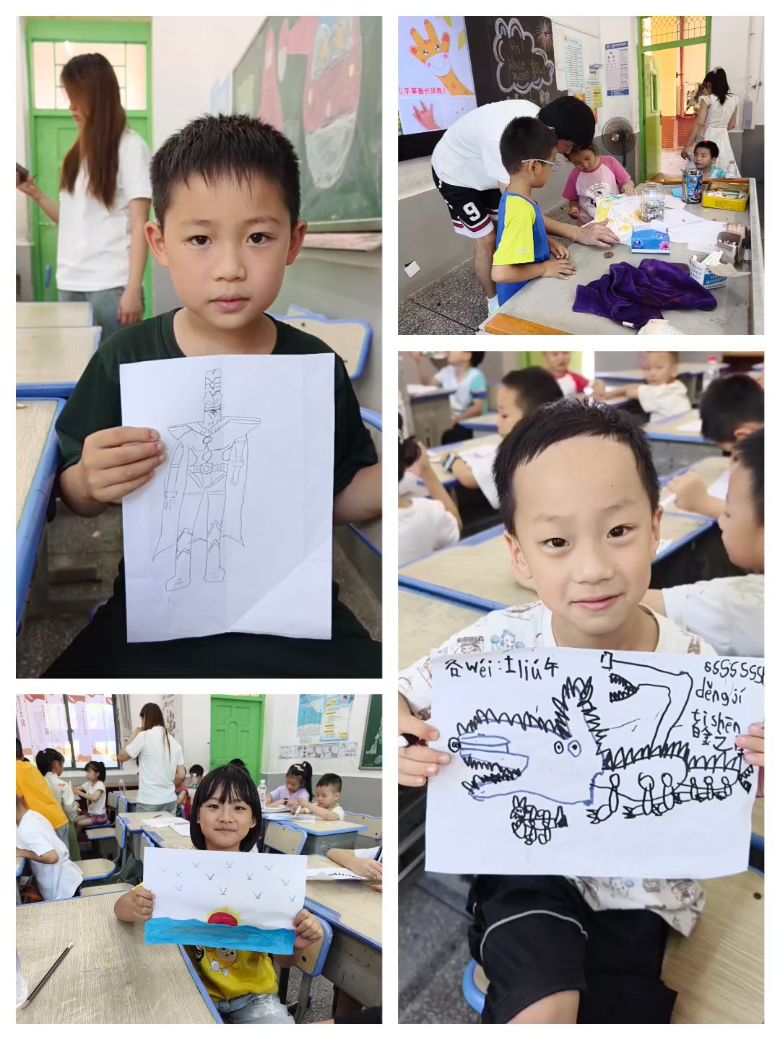

- 青春筑梦乡村行 多彩课堂润童心

- 为践行“教育家精神”,以青春之力厚植社会责任担当,为乡村教育振兴注入鲜活动能,近日,怀化师专“青苗支教队”走进溆浦县,开展

- 07-04

- 学海扬帆,爱心护航

- 湖南师范大学卤香筑梦青年团驻邵阳市武冈思源实验学校“三下乡”活动

- 07-04

- 《共同富裕引领下土地流转激活新疆南疆农户生计 “韧性密码”》

- 在共同富裕战略背景下,土地流转如何重塑新疆南疆农户的抗风险能力?2025 年 7 月,调研团队深入喀什莎车县、和田市农村地区,通过实地

- 07-04

- 用科技智慧和茶香果韵写就乡村振兴青春答卷

- 2025年6月30日,福建农林大学安溪茶学院“艺脉新农·眉韵童梦”乡村振兴实践队携手南安市眉山乡政府于南安市皇旗尖生态茶园成功举办创

- 07-04

-

大学生三下乡投稿平台