探史明根脉,话教育新机,赴振兴实践

探史明根脉,话教育新机,赴振兴实践

——“蓼花知行”志愿服务队赴新杭镇开展“三下乡”暑期社会实践

为助力乡村文化科技振兴,推动青春力量融入基层发展,2025年7月2日,安徽理工大学土木建筑学院“蓼花知行”志愿队来到广德市新杭镇开展了“三下乡”社会实践活动。

7月2日清晨,阳光洒在安徽理工大学土木建筑学院的门廊。“蓼花知行”志愿队的队员们身着统一服装,整齐列队。在学院标志性的建筑前,大家簇拥着队旗,定格下出发前的大合照。眼神中,既有对未知实践的期待,也饱含着用知识服务乡村的热忱,这场青春奔赴,正式拉开帷幕。

志愿者们与老师在求是楼合照(王梓仰 摄)

探史明根脉,传红色精神

午后,服务队踏入广德博物馆,开启历史文化探寻之旅。博物馆内,“历史文化陈列馆”“革命历史陈列馆”“青铜器专题馆” 三大展馆依次铺陈当地岁月长卷,恰似三部宏大的编年史书,静静等候队员们翻阅解读。在历史文化陈列馆,从原始石器到唐宋瓷器,文物串联起广德从蛮荒到繁荣的轨迹,队员们从中触摸地域文明起源。革命历史陈列馆里,泛黄手稿、带弹孔的军装诉说着先辈浴血奋战的故事,让队员们感受烽火岁月的残酷与红色精神的震撼。青铜器专题馆中,造型独特、工艺精湛的青铜器吸引队员们驻足,他们从纹饰与铭文中探寻古代广德的社会生活与工艺水平,为后续文化赋能乡村积累素材。

队员端详青铜器(王梓仰 摄)

从史前文明的朦胧曙光,到革命年代的热血沸腾,再到青铜技艺的匠心独运,广德的过往在展馆中鲜活如昨,成为队员们脑海中滚烫的文化记忆,更让大家深切体会到传承与传播这份文化的沉甸甸的责任。沉浸式体验中,队员们深刻感悟红色精神的绵延传承,先辈们为理想抛头颅、洒热血的壮阔场景,在展馆里具象化为直抵心灵的震撼力量。

队员们轻声交流(曹梦凡 摄)

话教育新机,推乡村前行

傍晚,服务队走进新杭镇中心小学,与校长展开深度交流。会议室里,校长围绕学校发展现状、乡村教育痛点与机遇侃侃而谈。从师资队伍建设的瓶颈,到学生素质教育的探索,再到如何借助外部力量激活乡村教育活力,话题层层深入。队员们结合调研支教规划,就文化课程设计、科技兴趣培养等内容与校长互动,探讨 “高校 + 乡村小学” 协同育人模式。这场交流,既让队员们明晰乡村教育需求,也为后续支教实践锚定方向,架起知识赋能乡村教育的桥梁。

队员们与校长交流(杨添乐 摄)

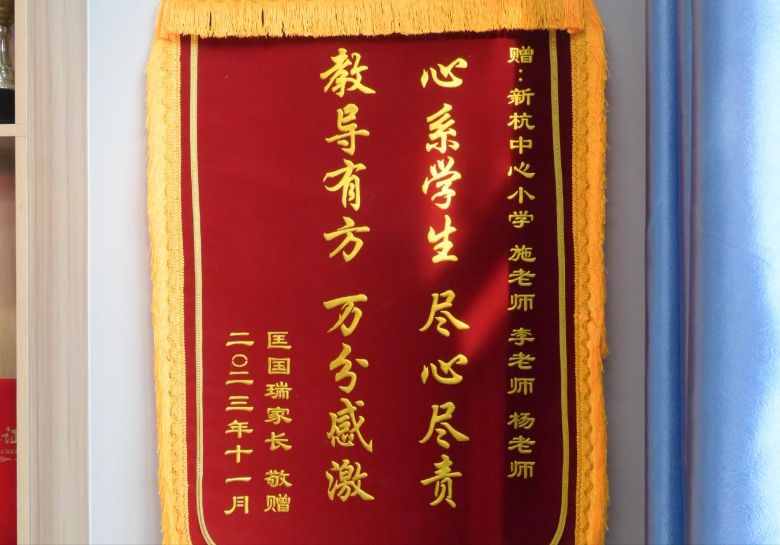

交流中,墙上悬挂的锦旗格外醒目,“心系学生尽心尽责,教导有方万分感激”,这是家长对学校老师育人成果的肯定,也侧面印证新杭中心小学教育工作的温度。校长提及学校发展时,眼中满是热忱。从学生创作的绘画作品装点校园,到学校荣获 “综合考核奖”“教育质量奖” 等荣誉,能看到学校在素质教育与教学质量提升上的双重深耕。这些成果,既是学校前行的底气,也让服务队更清晰认知到乡村教育的潜力与可发力点,为后续支教方案细化提供了现实参照 。

乡村学校所获荣誉(王梓仰 摄)

赴振兴实践,立未来目标

此次实践活动,是安徽理工大学学子扎根基层、践行青春使命的生动缩影。从校园集结到文化探寻,再到教育交流,每一步都饱含着服务队助力乡村振兴的担当。这场实践,早已超越了简单的“参观”与“交流”,正如带队老师所说:“乡村振兴不是一个人的奔赴,而是一群人的接力。”未来,“蓼花知行”志愿队将以此次实践为起点,一方面整理广德历史文化素材,开发“文物里的乡村”系列课程,让乡土文化走进小学课堂;另一方面,根据新杭镇中心小学的需求,组建专项小队,通过定期支教等方式持续提供支持。作为新时代的青年我们应该以积极态度奔赴乡村振兴实践,通过深入了解与学习、践行与弘扬、创新与发展等方式,为乡村振兴做出自己的贡献。

- 调研田间产业新貌 感悟抗洪精神传承

- 2025年7月3日,安徽理工大学“蒙洼蓄洪区青春建功团”社会实践团队深入阜南县王家坝镇,开展“三下乡”社会实践活动。

- 07-04

- 闸下毫厘守护淮河安澜 庄台灯火映照百姓心声——“蒙洼蓄洪区青春建功团”社会实践团队

- 安徽理工大学力学与光电物理学院“蒙洼蓄洪区青春建功团”社会实践团队,深入安徽省阜南县王家坝镇,开展专题调研与社会服务,在治水工

- 07-04

- 《状元转身:张謇的实业救国与时代担当》

- 晚清状元张謇,在1895年甲午战败、《马关条约》签订后,深感国耻民弱,毅然放弃仕途,走上“实业救国”的非凡道路。他洞察到帝国主义通

- 07-04

- 河科大师生三下乡 助力“黄河”先行之旅

- 07-04

- 薪火童行丨童心筑安全,巧手承非遗

- 07-04

- 怀院学子大手牵小手用AI赋能乡村基础教育点燃青少年科技梦

- 为积极响应国家《新一代人工智能发展规划》号召,切实推进青少年人工智能科普教育落地生根。7月4日,怀化学院计算机与人工智能学院(软

- 07-04

- 《湘大师生探药企匠心之路,启职业认知新程》

- 招生与就业指导处助理赴长株潭企业调研队参观株洲市千金药业股份有限公司

- 07-04

- 青春踏梨园:安徽理工大学三下乡实践团探秘砀山酥梨产业

- 安徽理工大学促进团在砀山良梨镇进行实地调研

- 07-04

-

大学生三下乡投稿平台