多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

古城巷陌非遗缘,法脉绵延护新程

发布时间:2025-07-01 阅读: 一键复制网址

通讯员:梁致远

“青砖黛瓦映古韵,普法新声传非遗。”6月30日,湘潭大学法学学部团委、学生会非遗法律保护宣讲调研团赴常德古街,为来往的市民和游客普及运用知识产权法律来保护非物质文化遗产的相关知识。在常德古街的街头巷尾、青石板路上,一群身着普法队服的法科学子格外醒目,他们手持《法护非遗·沅澧传承》宣传手册,向过往市民游客耐心讲解常德非遗保护知识。这并非简单的传单派发,而是一场面对面的文化权益启蒙课。银发票友话传承,法科学子释新规

在古色古香的鸳鸯走马楼外,一位刚看完惠民演出的银发老者接过手册,眼角笑纹舒展,对由常德文旅广体局牵头、市歌舞剧院精心准备的演出赞不绝口。队员们随即指向手册中常德花鼓戏的介绍:“爷爷您看,常德花鼓戏作为国家级非遗瑰宝,形成于清乾隆嘉庆年间,融合本地歌舞、傩戏和外来腔调,其独特的‘金线吊葫芦’假嗓翻高技巧尤为珍贵。”老人欣慰于年轻学子对传统文化的关注,兴致勃勃地分享起刚欣赏的《常德是个好地方》,感慨这曲调节奏明快、韵味十足,尽显常德花鼓戏的独特魅力。

队员们抓住时机,翻开手册“法律问答”部分,聚焦《非物质文化遗产法》第三十七条的核心精神,向老人阐释:“国家鼓励像惠民演出这样合理利用非遗,让更多人感受其魅力。但法律也明确规定,若未经许可利用非遗将经典曲目或唱腔用于商业牟利,就有可能构成侵权。”老人听罢深表认同:“好东西要传下去,规矩也得立起来!年轻人责任重大啊!”

游客寻“真”问丝弦,法条答疑辨伪真

面对街边琳琅满目的常德丝弦产品,一位年轻游客向队员们表达了如何辨别真品、确保购买正品的困惑。队员们依据手册内容,结合《非遗法》第三十七条关于保护非遗实物和场所的规定,清晰解答:“识别正品,关键在于查看产品是否有明确的传承人署名、保护单位信息或官方授权标识,建议优先选择信誉良好的商家或非遗工坊。若发现假冒侵权产品,可向文化市场综合执法部门或市场监管部门举报。保护非遗的经济价值,让合规者获益,才能更好激励传承与创新。”

童言童语启保护,非遗启蒙种心间

一位带着孩子的母亲路过普法小队,并主动请队员们为孩子讲解非遗保护。队员们蹲下身,以孩子感兴趣的踏虎凿花为例,用童趣语言启蒙:“小朋友看,这些漂亮的图案是凿花艺人的心血创作,就像你的画作一样珍贵。如果有人没经允许就模仿或拿去卖钱,对不对呀?”孩子未脱懵懂稚气的脸上显现出坚定的神色,他用力点头:“不能拿别人的东西!”母亲也深受启发,理解了保护非遗创意和版权的朴素道理与重要性。

此次普法活动,《法护非遗·沅澧传承》手册成为关键桥梁,不仅以常德花鼓戏等非遗为例,深刻阐释其历史底蕴、地域特色与活态价值,更从文化传承、社会凝聚、经济发展、全球多样性四维度阐明保护意义。其核心聚焦《非遗法》第三十七条,解读“合理利用”原则下对传承人权益的保障、对实物场所的保护及政府扶持政策;同时直面维权难点,指导公众识别未授权商用、仿冒产品等侵权行为,掌握举报投诉等有效渠道。活动如春雨润物,有效扫除了公众在非遗版权归属、商品溯源等法律认知上的盲区,为构建尊重原创、守护文化权益的社会共识筑基,更将法治理念深植青少年心田,筑牢非遗代际传承之基。

暮色渐浓,华灯初上,为河街披上温柔光晕。湘大法科学子们的身影依然活跃在古巷人潮中。他们递出的每一本手册,都承载着守护千年文脉的使命与期许。这份对非遗的珍视,恰似点点星火,正汇聚成璀璨的法治星河,照亮非遗的传承之路。愿在法治阳光的温暖守护下,每一项凝聚匠心的非遗瑰宝,都能焕发时代光彩,将中华民族的文化根脉永续传承。法护非遗,道阻且长,而常德河街不灭的灯火,正坚定地映照着这条守护非遗的光明征程。

作者:梁致远 来源:湘潭大学法学学部

扫一扫 分享悦读

- 古城巷陌非遗缘,法脉绵延护新程

- 6月30日,湘潭大学法学学部团委、学生会非物质文化遗产保护宣讲调研团前往常德古街,为来往市民和游客普及运用非遗知识,在与市民游客

- 07-01

- 文化赋能乡村!浙江金融职业学院“金穗先锋•兴乡共富”实践团 调研刘文西美术馆,激活共富

- 6月28日,浙江金融职业学院“金穗先锋·兴乡共富”实践团奔赴水竹村刘文西美术馆,以文化调研为切入点,探寻在“千万工程”的引领下

- 07-01

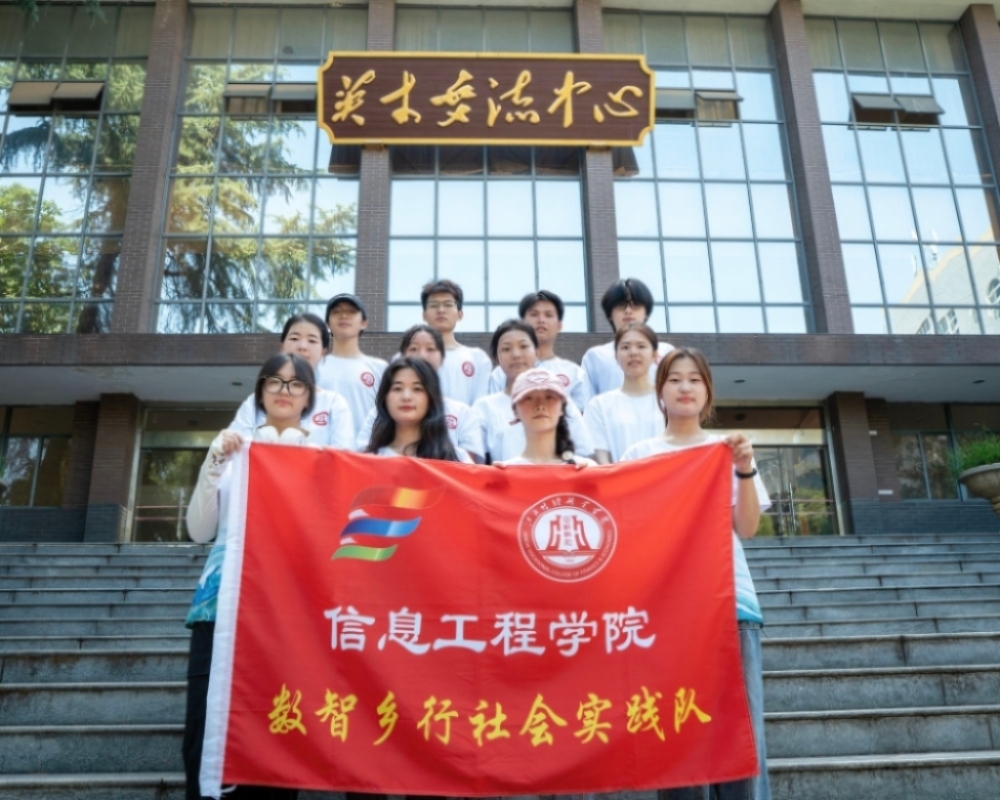

- 青春筑梦党旗下,砥砺奋进新征程——信息工程学院三下乡实践队开展七一主题党建活动

- 2025年7月1日,正值中国共产党成立104周年之际,江西财经职业学院信息工程学院积极响应党的号召,组建暑期大学生“三下乡”社会实践队

- 07-01

- “青年乡下行”嗨翻武冈,古韵热卤学习超有料!

- 湖南师范大学卤香筑梦青年团驻邵阳武冈思源实验学校三下乡活动

- 07-01

- 数智乡行,如“漆”而至——信息工程学院数智乡行实践队赴九江柴桑区开展暑期“三下乡”活动

- 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届二中、三中全会精神,学习宣传贯彻习近平总书记关于青年工作的重

- 07-01

- 探剑灶村共富路,悟胆剑精神力——浙江金融职业学院国际商学院柯桥坊聚富,共富景焕新” 社会实践

- 盛夏七月,暑气蒸腾,挡不住乡村振兴调研的脚步。浙江金融职业学院国际商学院 “柯桥坊聚富,共富景焕新” 社会实践团队,奔赴绍兴剑灶

- 07-01

- 三下乡日记:聆听乡村故事,播种希望之薯

- 江西师范大学科学技术学院“共青薪火,栗耘兴乡”实践队聆听乡村故事,播种希望之薯

- 07-01

-

大学生三下乡投稿平台