多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

青春三下乡人,工智能实践团为高三学子“充电”

- 发布时间:2025-09-06 阅读:

- 来源:郑州大学“扎根者”青春服务实践团

【导语】2025年8月20日至22日,郑州大学计算机与人工智能学院“扎根者”青春服务实践团赴河南省邓州市第二高级中学开展暑期“三下乡”社会实践活动,实践团以“AI赋能助学·智慧点亮校园梦”为主题,通过人工智能科普讲座、趣味编程体验和现场互动交流等形式,为高三学生带来了一场别开生面的科技启蒙体验。此次活动旨在推动高校科技资源走进基层,提升中学生的科技素养与学科认知,激发其对智能技术的兴趣与探索欲望,为未来人工智能的发展注入新的活力。

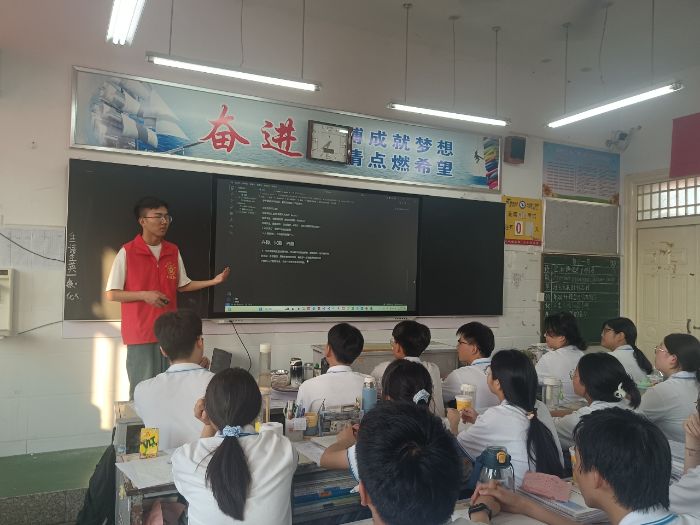

图为团队成员宁孜涵向同学们介绍此行目的 王雅涵摄

认知入门:初探人工智能的奥秘

第一天下午,实践团成员在学校多功能教室举办了主题为“走进人工智能世界”的专题讲座,帮助学生从概念层面构建起了对人工智能的初步认知。讲座主讲人宁孜涵围绕“人工智能是什么”、“AI技术在哪些场景中广泛应用”、 “未来AI将如何影响我们的生活”等话题展开,通过幻灯片展示、现场提问、案例解析等多种形式,引导学生在互动中理解复杂技术背后的原理,让看似高深的人工智能知识变得通俗易懂、触手可及。

“你们每天在手机上刷到的视频、看到的广告,很多都是AI系统在背后运作的结果。”宁孜涵在讲解中以社交软件算法推荐为例,引导学生从身边日常生活出发,认识到人工智能已经深度融入到了现代社会的各个领域。

讲座过程中,同学们积极参与互动,就AI对就业的影响、如何开始学习编程等问题提出疑问。参与学生表示,通过这场讲座,他们不仅对人工智能这一高深的技术概念有了具体认识,也对自身未来的学业选择产生了更多思考。

编程实践:动手创造科技的火花

考虑到设备条件限制以及学生的学习基础,实践团第二天在信息技术教室内开展了以Scratch为主的图形化编程教学活动。团队成员首先通过演示向学生展示了“小游戏制作”、“角色控制与互动”、“智能化灯光控制”等项目的制作流程,随后引导学生自主操作、尝试修改与优化程序结构。

学生在体验过程中逐步掌握了事件触发、变量赋值、条件判断等基本逻辑指令,部分同学还在原有项目的基础上加入了自己的创意内容。为增强编程参与感,实践团还组织了小组编程展示环节,由各组向大家展示他们所完成的程序,并分享创作思路与技术实现方法。

“这比我想象中有趣得多,虽然是第一次学编程,但没想到那些抽象的逻辑居然能变成‘看得见’的动画和交互。”一位参与学生表示,活动让他对技术学习不再感到遥远,也更愿意在今后的学习生活中继续尝试。

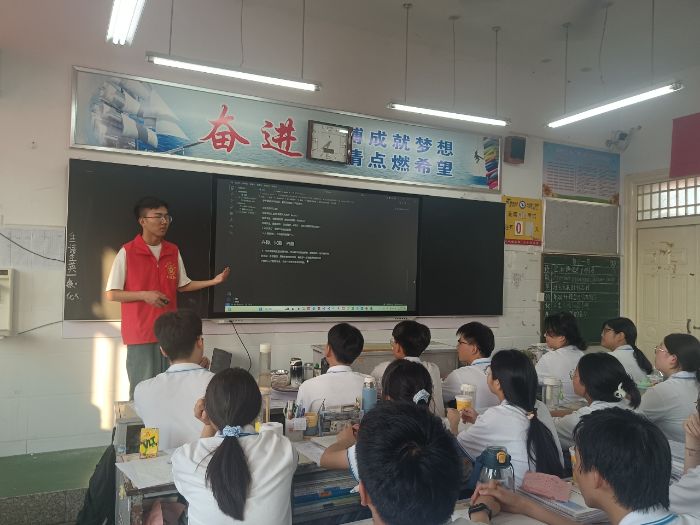

图为团队成员陈熙煜、宁孜涵指导同学完成相应小程序 徐瑗摄

分享交流:播撒科技梦想的种子

8月21日下午,实践团组织开展了“科技梦想面对面”交流分享会,鼓励学生结合自身兴趣与学习经历,畅谈自己对科技的理解与未来的想象。活动中,实践团成员结合自身大学阶段的学习轨迹、专业选择以及科研实践经历,向学生介绍了人工智能相关专业的发展现状与人才需求现状,鼓励他们将兴趣与学习相结合,敢于追逐技术梦想。

“高三那年,我偶然接触到图形化编程,照着教程完成了一个小程序。虽然只是很基础的功能,但让我对计算机世界产生了浓厚的兴趣。从那以后,我开始主动了解编程相关的知识,也逐渐明确了未来的学习方向,因此在填报志愿时选择了人工智能专业。”实践团成员陈熙煜分享着自己的专业选择故事,这番真诚的讲述让现场不少对未来感到迷茫的学生频频点头,仿佛从她的经历里看到了可能性。

学校教师也参与交流,对本次活动给予了积极评价,认为此次实践活动不仅丰富了同学们高三阶段的学习内容,还为学生进一步了解高校专业提供了珍贵机会,让他们在紧张的备考之余,对未来的专业方向有了更具体的想象和规划。

图为团队成员分享学习专业前景 陈熙煜摄

科技赋能:凝聚青年成长的力量

此次实践活动为期三天,受益学生累计80余人次。虽然没有高精尖的教学设备,但通过科学设计的课程内容、贴近学生实际的授课方式和团队成员充沛的热情,成功在师生之间架起了沟通科技与教育的桥梁。

邓州市第二高级中学一位班主任表示,高三学生正处于升学的关键阶段,许多人对未来的专业选择与职业方向仍然感到迷茫,本次AI主题实践活动从专业科普到实际操作,有助于他们对科技学科形成更直观、更全面的认识,也为他们明晰升学目标、规划发展路径提供了切实的参考。

实践团成员表示,走进乡镇学校的这段经历,让他们对技术价值与青年责任有了更深的理解——当课堂上学生们眼中闪烁的好奇与热情,与自己所学的专业知识碰撞时,才真切体会到了科技传播的意义。未来,他们希望将这类活动常态化,通过持续的资源对接与互动,让高校的专业力量更深入地融入基层教育,用青年力量为更多乡镇学生的科技梦想添砖加瓦。

认知入门:初探人工智能的奥秘

第一天下午,实践团成员在学校多功能教室举办了主题为“走进人工智能世界”的专题讲座,帮助学生从概念层面构建起了对人工智能的初步认知。讲座主讲人宁孜涵围绕“人工智能是什么”、“AI技术在哪些场景中广泛应用”、 “未来AI将如何影响我们的生活”等话题展开,通过幻灯片展示、现场提问、案例解析等多种形式,引导学生在互动中理解复杂技术背后的原理,让看似高深的人工智能知识变得通俗易懂、触手可及。

“你们每天在手机上刷到的视频、看到的广告,很多都是AI系统在背后运作的结果。”宁孜涵在讲解中以社交软件算法推荐为例,引导学生从身边日常生活出发,认识到人工智能已经深度融入到了现代社会的各个领域。

讲座过程中,同学们积极参与互动,就AI对就业的影响、如何开始学习编程等问题提出疑问。参与学生表示,通过这场讲座,他们不仅对人工智能这一高深的技术概念有了具体认识,也对自身未来的学业选择产生了更多思考。

编程实践:动手创造科技的火花

考虑到设备条件限制以及学生的学习基础,实践团第二天在信息技术教室内开展了以Scratch为主的图形化编程教学活动。团队成员首先通过演示向学生展示了“小游戏制作”、“角色控制与互动”、“智能化灯光控制”等项目的制作流程,随后引导学生自主操作、尝试修改与优化程序结构。

学生在体验过程中逐步掌握了事件触发、变量赋值、条件判断等基本逻辑指令,部分同学还在原有项目的基础上加入了自己的创意内容。为增强编程参与感,实践团还组织了小组编程展示环节,由各组向大家展示他们所完成的程序,并分享创作思路与技术实现方法。

“这比我想象中有趣得多,虽然是第一次学编程,但没想到那些抽象的逻辑居然能变成‘看得见’的动画和交互。”一位参与学生表示,活动让他对技术学习不再感到遥远,也更愿意在今后的学习生活中继续尝试。

图为团队成员陈熙煜、宁孜涵指导同学完成相应小程序 徐瑗摄

分享交流:播撒科技梦想的种子

8月21日下午,实践团组织开展了“科技梦想面对面”交流分享会,鼓励学生结合自身兴趣与学习经历,畅谈自己对科技的理解与未来的想象。活动中,实践团成员结合自身大学阶段的学习轨迹、专业选择以及科研实践经历,向学生介绍了人工智能相关专业的发展现状与人才需求现状,鼓励他们将兴趣与学习相结合,敢于追逐技术梦想。

“高三那年,我偶然接触到图形化编程,照着教程完成了一个小程序。虽然只是很基础的功能,但让我对计算机世界产生了浓厚的兴趣。从那以后,我开始主动了解编程相关的知识,也逐渐明确了未来的学习方向,因此在填报志愿时选择了人工智能专业。”实践团成员陈熙煜分享着自己的专业选择故事,这番真诚的讲述让现场不少对未来感到迷茫的学生频频点头,仿佛从她的经历里看到了可能性。

学校教师也参与交流,对本次活动给予了积极评价,认为此次实践活动不仅丰富了同学们高三阶段的学习内容,还为学生进一步了解高校专业提供了珍贵机会,让他们在紧张的备考之余,对未来的专业方向有了更具体的想象和规划。

图为团队成员分享学习专业前景 陈熙煜摄

科技赋能:凝聚青年成长的力量

此次实践活动为期三天,受益学生累计80余人次。虽然没有高精尖的教学设备,但通过科学设计的课程内容、贴近学生实际的授课方式和团队成员充沛的热情,成功在师生之间架起了沟通科技与教育的桥梁。

邓州市第二高级中学一位班主任表示,高三学生正处于升学的关键阶段,许多人对未来的专业选择与职业方向仍然感到迷茫,本次AI主题实践活动从专业科普到实际操作,有助于他们对科技学科形成更直观、更全面的认识,也为他们明晰升学目标、规划发展路径提供了切实的参考。

实践团成员表示,走进乡镇学校的这段经历,让他们对技术价值与青年责任有了更深的理解——当课堂上学生们眼中闪烁的好奇与热情,与自己所学的专业知识碰撞时,才真切体会到了科技传播的意义。未来,他们希望将这类活动常态化,通过持续的资源对接与互动,让高校的专业力量更深入地融入基层教育,用青年力量为更多乡镇学生的科技梦想添砖加瓦。

三下乡推荐

- 薪火逐光暑期社会实践队赴顺庆区七坪寨村景区 开展非遗教学活动

- 2025-09-06

- “薪火逐光暑假社会实践队”赴南充顺庆区七坪寨景区进行灾害预防活动

- 2025-09-06

- 青春三下乡人,工智能实践团为高三学子“充电”

- 2025-09-06

- 以青春助力三下乡,聚力赋能乡村兴

- 2025-09-06

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台