五日漆艺之旅:福州与匠人间的青春探寻

- 发布时间:2025-08-16 阅读:

- 来源:福建农林大学戴尔豪西大学联合学院(国际学院)“寻脉漆艺” 暑期实践队

为响应国家非遗文化保护号召,破解漆艺传统文化传承困境,福建农林大学戴尔豪西大学联合学院(国际学院)“寻脉漆艺” 暑期实践队于 7 月 1 日至 5 日前往福建省福州市晋安区,开展了为期 5 天的暑期三下乡社会实践活动,深入探寻漆艺文化的传承脉络,用青春力量为传统技艺传播注入活力。

7月1日,实践队首站走进福建省工美术馆。一入展厅,沉静的木漆香便萦绕鼻尖,数十件脱胎漆器与漆画在柔和光影中静静陈列。讲解员介绍,脱胎漆器以“轻”著称,经麻布裱糊、反复髹漆打磨而成,一件精品往往需要三五年时间雕琢,温润漆面搭配细如发丝的描金工艺,凝聚着百道工序的匠心。漆画则通过螺钿镶嵌展现灵动之美,贝壳珠光与漆色交融,尽显自然之妙。

正在创作的陈老师坦言:“漆艺得等,真正的美急不得。” 队员们在触摸中感受漆器的微凉,更体会到匠人们对 “慢” 的坚守。

图为实践队队员在福建省工美术馆参观脱胎漆器。张思敏 供图

7 月 2 日,团队拜访了年逾古稀的漆画匠人郑崇尧先生的工作室。郑老指尖摩挲着未完工的漆画,向队员们细述大漆秉性:“漆如君子,有傲骨亦需驯养。每一层髹涂都是与自然的对话,每一次打磨都是与材料的交流。”

图为郑崇尧先生与接受实践队队员采访。张思敏 供图

他现场演示传统“犀皮漆”技法,斑斓色漆在精准掌控下凝固成独特韵律,让队员们直观理解了 “一道工序数天干透,一幅作品数月方成” 的时间沉淀,深刻感悟漆画传承中的时光密码。

7月3日,实践团来到福州漆艺基地,在浓郁的漆香中探寻手艺人的坚守与忧思。作坊里,郑文姜师傅正用细笔勾线,谈及自己的漆画《武夷晨雾》在国际上获得赞誉时,他眼中闪烁着骄傲的光芒。但提及传承困境,郑师傅不禁蹙眉:“学这行先要熬过‘漆疮’,年轻人很难坚持;天然颜料成本高,售价高了没人买,低了又要亏本。”

图为郑文姜先生为实践队队员演示漆画制作。孙畅 供图

队员们望着半成品漆板,在沉静的色彩中感受到了坚守的力量与现实的挣扎,更坚信“只要有人耐住寂寞,漆色里的匠心总会发光”。

7月4日,团队在梁向明老师的带领下参观福州沈绍安漆艺博物馆。作为福州市漆艺研究会副秘书长,梁向明老师的父母均从事漆艺制作,他对漆艺有着深厚的情感。在博物馆中,梁老师热情讲解漆器发展历史,他提到:“漆器不仅是一种工艺品,更是中华文明的见证者。从战国时期的漆盒到明清时期的脱胎漆器,每一件作品都凝聚着匠人的智慧与心血。”

图为梁向明与实践队队员在福州沈绍安漆艺博物馆前合影。张思敏 供图

图为梁向明老师为实践队队员介绍漆器制作过程。张思敏 供图

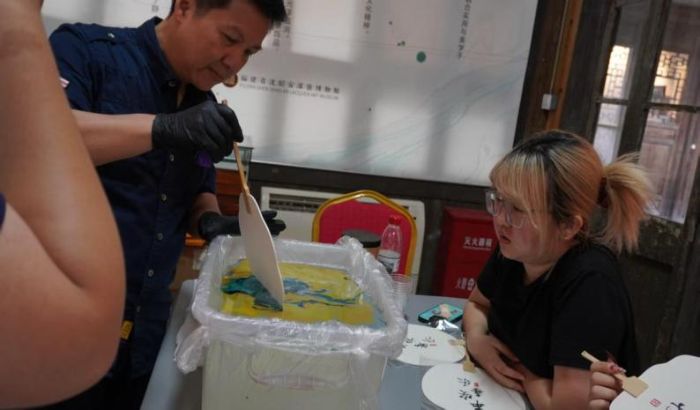

为了让队员们更直观地感受漆艺的魅力,梁向明老师带领大家体验了漆扇制作。一桌工具,满室漆香,梁老师如同漆艺文化的守望者,以漆为笔,为队员们绘就古老文化的斑斓画卷。

图为实践队队员在梁向明老师指导下体验漆扇制作。吴悠 供图

7月5日,实践团在福州文化馆完成了此次三下乡活动的最后一程。玻璃展柜里,清代漆器泛着温润光泽,朱红底色上的描金纹样虽历经百年,依旧细腻雅致。

图为实践队队员在福州文化馆参观脱胎漆器。张思敏 供图

队员吴悠兴奋地分享着几日所学:“你看这戗金漆盒,要先在漆面上刻花纹,再填金粉,当年得耗上匠人半年功夫。”从生漆采集到髹漆层数,漆文化已在队员们心中悄然扎根。古老漆器虽沉默不语,却通过人们的讲述,将千百年的匠心故事代代相传。离馆时回望,那些静静陈列的漆器仿佛在诉说:真正的传承,正是在人与人的讲述中慢慢延续,生生不息。

通讯员:吴悠 任钰馨 孙畅

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台