多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

淮师学子探秘临沭柳编,助力发扬传统非遗技艺

- 发布时间:2025-08-05 阅读:

- 来源:董亚文 邓茗月

2025年7月6日至9日,淮北师范大学“探秘临沭柳编,传承指尖技艺”实践团队走进山东省临沂市临沭县,开展了一场别开生面的非遗文化探索之旅。这支由数学与统计学院师生组成的团队,以青年视角深入调研国家级非物质文化遗产——临沭柳编的传承现状,并通过创新思维为这项千年技艺的可持续发展建言献策。

探访临沭柳编博物馆,感受指尖上的匠心

图为团队成员参观临沭柳编博物馆 董亚文摄。

7月6日,团队首站抵达临沭柳编博物馆,这座承载着千年编织记忆的文化殿堂让团队成员叹为观止。在讲解员的带领下,团队成员了解到柳编技艺始于唐朝,距今已有1400余年历史,被誉为“中国编织艺术的瑰宝”。

“一根根普通的柳条,经过削、磨、染色、编织等多道工序,就能化身为精美的艺术品。”讲解员指着一件件精美的柳编作品介绍道。柳编技艺以其“万物皆可成”的独特魅力,既能打造簸箕、箩筐等传统工具,又可创作现代风格的座椅、花瓶等工艺精品;既能惟妙惟肖地展现现实中的花草鱼虫,又能生动形象地呈现神话传说中的祥瑞龙凤,包罗万象,展现出无穷的艺术表现力。“这些作品不仅展现了匠人娴熟的手法,还体现了他们对柳编技艺的坚守”团队成员感慨道。

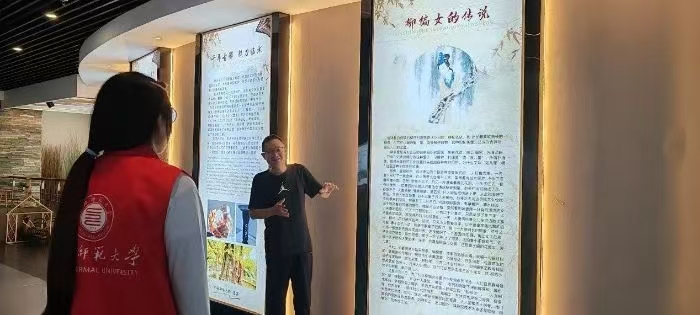

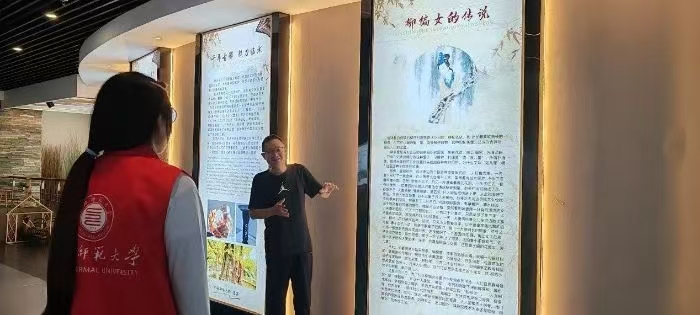

图为讲解员向团队成员介绍柳编的历史 董亚文摄。

然而,团队也从博物馆的工作人员了解到了柳编面临的困境:“纯手工制作耗费时间精力,年轻人不愿意学,老手艺人逐渐老去,这门手艺快要传不下去了。”随着工业制品普及,传统柳编实用价值下降,市场竞争力不足;年轻人因学习周期长、回报慢而不愿涉足,传承人老龄化问题严峻,这项古老技艺正面临失传风险。

问卷透视现状,剖析传承难题

图为团队成员进行线下调查 邓茗月摄。

7月7日至8日,团队开展调研活动采用线上线下相结合的方式收集数据。线上通过社交媒体广泛发放电子问卷,线下在文化广场、社区、集市等地进行纸质问卷调研,最终回收有效问卷800份,覆盖不同年龄段和职业背景的受访者。

调研结果显示,临沭柳编的传承发展面临多重挑战。数据显示,仅有38.75%的受访者表示了解柳编基本工艺,其中能够准确认知其文化价值的比例更是不足3.75%。在传承困境方面,高达70%的受访者将“年轻人参与度不足”列为首要难题。值得注意的是,短视频平台和社交媒体以80%的接触率成为公众了解非遗的主要渠道,远超传统新闻媒体51.25%的覆盖率。

在创新发展方面,受访者表现出强烈期待。65%的调研对象希望看到传统工艺与现代设计的创新融合,更有70%的年轻群体对"柳编+现代设计"的跨界产品表示浓厚兴趣。这些数据为后续制定非遗保护策略提供了重要参考。

共话传承之路,展望非遗未来

7月9日,团队召开专题讨论会,总结调研成果并交流实践心得。会上,团队成员通过数据可视化报告直观呈现问卷分析结果,并围绕柳编技艺的推广策略与传承路径展开深入探讨,发表各自见解。“65%的受访者希望看到传统工艺与现代设计的结合,这说明柳编需要找到新的表达方式。”团队成员董亚文表示。

最后,团队整理出《关于临沭柳编传承与发展的建议报告》,主要包括以下三方面内容:一是推动“柳编+文旅”融合,将临沭柳编博物馆纳入全域旅游精品线路,开发沉浸式非遗体验项目,打造特色文化地标;二是建立“非遗传承人+设计师”合作机制,开发国潮风格、IP联名等市场化产品,提升产业附加值;三是开展“柳编进校园”活动,通过大学生设计竞赛、青少年手作工坊等多元形式构建阶梯式人才培养机制。

活动虽已落幕,但团队与临沭柳编的故事仍在继续。团队成员们计划通过短视频、直播等新媒体方式,让更多人了解这项“指尖上的艺术”。团队成员邓茗月表示,“非遗不该只存在于博物馆里,而是应该‘活’在人们的生活中。”

一根柳条,编织千年文化;一份坚守,传承中华匠心。淮北师范大学学子用脚步丈量非遗沃土,以智慧探寻传承之道,为传统文化注入青春活力。

(文:董亚文 邓茗月/图:董亚文 邓茗月/审核:饶蕾 /审校:张东杰/终审:吴守宝)

探访临沭柳编博物馆,感受指尖上的匠心

图为团队成员参观临沭柳编博物馆 董亚文摄。

7月6日,团队首站抵达临沭柳编博物馆,这座承载着千年编织记忆的文化殿堂让团队成员叹为观止。在讲解员的带领下,团队成员了解到柳编技艺始于唐朝,距今已有1400余年历史,被誉为“中国编织艺术的瑰宝”。

“一根根普通的柳条,经过削、磨、染色、编织等多道工序,就能化身为精美的艺术品。”讲解员指着一件件精美的柳编作品介绍道。柳编技艺以其“万物皆可成”的独特魅力,既能打造簸箕、箩筐等传统工具,又可创作现代风格的座椅、花瓶等工艺精品;既能惟妙惟肖地展现现实中的花草鱼虫,又能生动形象地呈现神话传说中的祥瑞龙凤,包罗万象,展现出无穷的艺术表现力。“这些作品不仅展现了匠人娴熟的手法,还体现了他们对柳编技艺的坚守”团队成员感慨道。

图为讲解员向团队成员介绍柳编的历史 董亚文摄。

然而,团队也从博物馆的工作人员了解到了柳编面临的困境:“纯手工制作耗费时间精力,年轻人不愿意学,老手艺人逐渐老去,这门手艺快要传不下去了。”随着工业制品普及,传统柳编实用价值下降,市场竞争力不足;年轻人因学习周期长、回报慢而不愿涉足,传承人老龄化问题严峻,这项古老技艺正面临失传风险。

问卷透视现状,剖析传承难题

图为团队成员进行线下调查 邓茗月摄。

7月7日至8日,团队开展调研活动采用线上线下相结合的方式收集数据。线上通过社交媒体广泛发放电子问卷,线下在文化广场、社区、集市等地进行纸质问卷调研,最终回收有效问卷800份,覆盖不同年龄段和职业背景的受访者。

调研结果显示,临沭柳编的传承发展面临多重挑战。数据显示,仅有38.75%的受访者表示了解柳编基本工艺,其中能够准确认知其文化价值的比例更是不足3.75%。在传承困境方面,高达70%的受访者将“年轻人参与度不足”列为首要难题。值得注意的是,短视频平台和社交媒体以80%的接触率成为公众了解非遗的主要渠道,远超传统新闻媒体51.25%的覆盖率。

在创新发展方面,受访者表现出强烈期待。65%的调研对象希望看到传统工艺与现代设计的创新融合,更有70%的年轻群体对"柳编+现代设计"的跨界产品表示浓厚兴趣。这些数据为后续制定非遗保护策略提供了重要参考。

共话传承之路,展望非遗未来

7月9日,团队召开专题讨论会,总结调研成果并交流实践心得。会上,团队成员通过数据可视化报告直观呈现问卷分析结果,并围绕柳编技艺的推广策略与传承路径展开深入探讨,发表各自见解。“65%的受访者希望看到传统工艺与现代设计的结合,这说明柳编需要找到新的表达方式。”团队成员董亚文表示。

最后,团队整理出《关于临沭柳编传承与发展的建议报告》,主要包括以下三方面内容:一是推动“柳编+文旅”融合,将临沭柳编博物馆纳入全域旅游精品线路,开发沉浸式非遗体验项目,打造特色文化地标;二是建立“非遗传承人+设计师”合作机制,开发国潮风格、IP联名等市场化产品,提升产业附加值;三是开展“柳编进校园”活动,通过大学生设计竞赛、青少年手作工坊等多元形式构建阶梯式人才培养机制。

活动虽已落幕,但团队与临沭柳编的故事仍在继续。团队成员们计划通过短视频、直播等新媒体方式,让更多人了解这项“指尖上的艺术”。团队成员邓茗月表示,“非遗不该只存在于博物馆里,而是应该‘活’在人们的生活中。”

一根柳条,编织千年文化;一份坚守,传承中华匠心。淮北师范大学学子用脚步丈量非遗沃土,以智慧探寻传承之道,为传统文化注入青春活力。

(文:董亚文 邓茗月/图:董亚文 邓茗月/审核:饶蕾 /审校:张东杰/终审:吴守宝)

三下乡推荐

- 山西应用科技学院信息工程学院“筑梦先锋”实践队:奔赴吕梁开展“青春助力农丰收,志愿倾情村暖

- 为深入践行“扎根大地了解国情民情”的实践要求,山西应用科技学院信息工程学院“万里青心”辅导员工作室“筑梦先锋”实践队响应

- 2025-08-05

- 青“睐”百千万| 社区传成长之光,实践筑童心之梦—薪火筑梦团2025三下乡纪实

- 为积极响应广东省全面推进“百千万工程”突击队行动的号召,广州南方学院会计学院薪火筑梦团怀揣着热忱与精心准备的课

- 2025-08-05

- 贵州理工学院--携3D打印技术进乡村点燃留守儿童科技梦想

- 2025年7月底,贵州理工学院材料与能源工程学院“3D未来筑梦团”走进贵阳市开阳县蒋家寨安置点,为留守儿童带来一场别开生面的科技

- 2025-08-05

- 泥土里长出的星星:乡村孩子的梦想启蒙课 ——青岛科技大学向日葵支教团“我的梦想”启蒙班会

- 2025-08-05

- 青岛科技大学实践队向日葵支教团赴商丘睢阳区包公庙小学开展趣味化学支教活动

- 2025-08-05

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台