多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

炎帝神农开天辟地,编钟古乐余韵悠长

- 发布时间:2025-08-05 阅读:

- 来源:郑州大学“传承文化,赓续薪火”暑期“三下乡”社会实践团队

2025年7月31日,郑州大学“传承文化,赓续薪火”暑期“三下乡”社会实践团队成员来到湖北随州炎帝故里景区,开展为期一天的文化寻根活动。

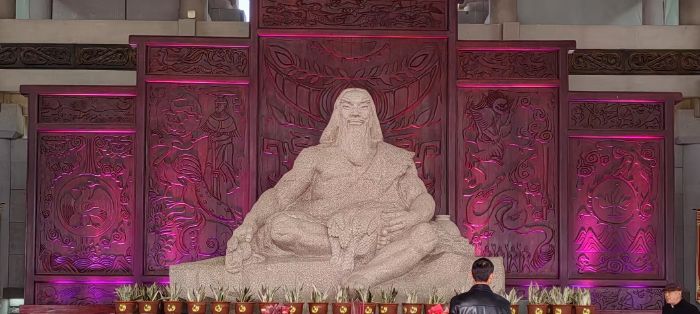

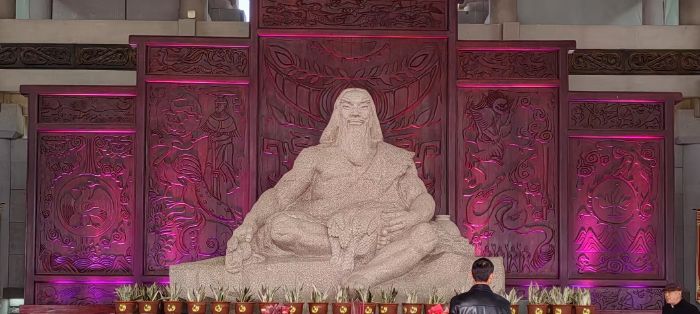

炎帝神农遗址李三元摄

首先是神龙故里的中心位置——神龙大殿。殿内供奉的炎帝神农圣像采用花岗岩精雕而成,高4.26米,呼应炎帝农历4月26日生辰。圣像为坐姿,面容刚毅慈祥,身躯强健,一手捧稻谷、一手握灵芝,寓意“幸福和健康”,彰显始祖开创农耕与医药的功绩。站在神农像下时,团队里的呼吸声都轻了几分。指尖触到冰凉的大理石,却像触到了七千年前的温度——那稻穗纹路里藏着的,是课本上"教民耕种"四个字突然活过来的重量。

圣像背后的木质屏风,正面雕刻着炎帝传说,如炎帝带领部落开垦荒地、播种五谷等;背面刻其八大功绩,包括制耒耜、种五谷、尝百草等。

大殿内墙裙布置了展现神农功绩的石材浮雕壁画,以写实的手法、生动的画面,通过精雕细刻,充分体现炎帝在华夏民族文明发展史上的丰功伟绩,如削桐为琴、练丝为弦、合榭而居、安居乐业等。这时壁画前的讨论渐渐热烈起来。"你看他尝百草时的眼神,"有人指着浮雕。不知是谁起头,大家对着神农八大功绩的石刻数起了"当代对应":智能灌溉对应耒耜,中药指纹图谱对应百草经,手机支付对应日中为市……越数,越觉得那些古老的字迹在发烫。

神农大殿内的神农像李三元摄

大殿正前方是自曾侯乙墓挖掘出来的编钟(仿制品,供人们近距离感受古乐),是一种凝固在青铜里的文明密码。曾侯乙编钟以“一钟双音”的绝技,在两千多年前便构建起完整的十二半音体系,音域跨越五个八度,足以演奏古今中外的乐曲。当木槌敲击钟体,那清越洪亮的声响里,藏着先秦乐师对声律的极致追求。编钟的形制与铭文是社会秩序的镜像。钟架上高低错落的钟体,对应着“乐与政通”的礼乐制度,每一枚钟的纹饰、铭文,都在诉说着王侯的征伐、邦交与信仰。曾侯乙编钟上的3755字铭文,不仅是乐律专著,更记录了春秋战国时期的乐理交流,成为研究古代社会结构与文化融合的珍贵文献。当有人拿着木槌敲出第一声清越,有人下意识屏住了呼吸。"原来那些在历史课上背过的"礼乐文明",真能化作震颤耳膜的声波。

编钟李三元摄

景区里那些散落的刻着炎帝八大功绩的石头,像藏在时光里的密码。它们不挤在显眼的大殿中,反倒嵌在林间小径的转角、溪畔石阶的侧面,甚至是草丛半掩的坡地上。有人在古柏树下发现“制耒耜”的石刻;有人顺着叮咚泉水找到“治麻为布”的浮雕,麻线的纹路在水光里轻轻晃动;而“日中为市”的石板恰好在休憩的石凳旁,仿佛先民的吆喝声还绕着石墩打转。团队成员都像寻宝者,举着手机拍下发掘的“新发现”,又忍不住沿着石刻的指引往更深处走。

八大功绩石之三李三元摄

这些散落在山水间的功绩石,从不是冰冷的展示牌。它们像一个个勾子,勾着人去追问:除了这八大功绩,神农的故事里还有多少被时光藏起来的细节?于是有人开始查资料,说他还教民饲养家畜;有人留意到当地老人的讲述,说他曾为部落寻过水源……寻找的过程里,那些石刻不再是终点,反倒成了起点——让每个人都成了文明的“考古者”,在脚步与目光的丈量中,让神农的功绩从石板上走下来,在心里长出新的模样。

炎帝神农遗址李三元摄

首先是神龙故里的中心位置——神龙大殿。殿内供奉的炎帝神农圣像采用花岗岩精雕而成,高4.26米,呼应炎帝农历4月26日生辰。圣像为坐姿,面容刚毅慈祥,身躯强健,一手捧稻谷、一手握灵芝,寓意“幸福和健康”,彰显始祖开创农耕与医药的功绩。站在神农像下时,团队里的呼吸声都轻了几分。指尖触到冰凉的大理石,却像触到了七千年前的温度——那稻穗纹路里藏着的,是课本上"教民耕种"四个字突然活过来的重量。

圣像背后的木质屏风,正面雕刻着炎帝传说,如炎帝带领部落开垦荒地、播种五谷等;背面刻其八大功绩,包括制耒耜、种五谷、尝百草等。

大殿内墙裙布置了展现神农功绩的石材浮雕壁画,以写实的手法、生动的画面,通过精雕细刻,充分体现炎帝在华夏民族文明发展史上的丰功伟绩,如削桐为琴、练丝为弦、合榭而居、安居乐业等。这时壁画前的讨论渐渐热烈起来。"你看他尝百草时的眼神,"有人指着浮雕。不知是谁起头,大家对着神农八大功绩的石刻数起了"当代对应":智能灌溉对应耒耜,中药指纹图谱对应百草经,手机支付对应日中为市……越数,越觉得那些古老的字迹在发烫。

神农大殿内的神农像李三元摄

大殿正前方是自曾侯乙墓挖掘出来的编钟(仿制品,供人们近距离感受古乐),是一种凝固在青铜里的文明密码。曾侯乙编钟以“一钟双音”的绝技,在两千多年前便构建起完整的十二半音体系,音域跨越五个八度,足以演奏古今中外的乐曲。当木槌敲击钟体,那清越洪亮的声响里,藏着先秦乐师对声律的极致追求。编钟的形制与铭文是社会秩序的镜像。钟架上高低错落的钟体,对应着“乐与政通”的礼乐制度,每一枚钟的纹饰、铭文,都在诉说着王侯的征伐、邦交与信仰。曾侯乙编钟上的3755字铭文,不仅是乐律专著,更记录了春秋战国时期的乐理交流,成为研究古代社会结构与文化融合的珍贵文献。当有人拿着木槌敲出第一声清越,有人下意识屏住了呼吸。"原来那些在历史课上背过的"礼乐文明",真能化作震颤耳膜的声波。

编钟李三元摄

景区里那些散落的刻着炎帝八大功绩的石头,像藏在时光里的密码。它们不挤在显眼的大殿中,反倒嵌在林间小径的转角、溪畔石阶的侧面,甚至是草丛半掩的坡地上。有人在古柏树下发现“制耒耜”的石刻;有人顺着叮咚泉水找到“治麻为布”的浮雕,麻线的纹路在水光里轻轻晃动;而“日中为市”的石板恰好在休憩的石凳旁,仿佛先民的吆喝声还绕着石墩打转。团队成员都像寻宝者,举着手机拍下发掘的“新发现”,又忍不住沿着石刻的指引往更深处走。

八大功绩石之三李三元摄

这些散落在山水间的功绩石,从不是冰冷的展示牌。它们像一个个勾子,勾着人去追问:除了这八大功绩,神农的故事里还有多少被时光藏起来的细节?于是有人开始查资料,说他还教民饲养家畜;有人留意到当地老人的讲述,说他曾为部落寻过水源……寻找的过程里,那些石刻不再是终点,反倒成了起点——让每个人都成了文明的“考古者”,在脚步与目光的丈量中,让神农的功绩从石板上走下来,在心里长出新的模样。

三下乡推荐

- 行走的思政课 | 从历史馆到社区巷尾:“三下乡”实践团以行动书写皖乡青春答卷

- 7月28日至8月1日,安徽文达信息工程学院会计学院"青耘沃野·乡兴有我"暑期社会实践团队赴淮南市杨刘村、淮滨社区等5个村镇社区

- 2025-08-05

- 童心协力实践队赴乡村开展教育帮扶活动,点亮暑期成长路

-    7月1日至12日,湖北医药学院“童心协力”大学生社会实践队奔赴湖北省十堰市郧西观音镇中心小学开展了为期12天的暑期

- 2025-08-05

- 陕西工大“秦工薪火”实践团:在乡村维修服务中锤炼技艺担当

- 2025-08-05

- 炎帝神农开天辟地,编钟古乐余韵悠长

- 2025年7月31日,郑州大学“传承文化,赓续薪火”暑期“三下乡”社会实践团队成员来到湖北随州炎帝故里景区,开展为期一天的文化寻

- 2025-08-05

- 东农学子:青春逐光传薪火 双语架桥颂英魂——“英魂语驿”实践团深耕红色文化传播

- 暑期以来,由五名东北农业大学英语专业学生组成的“英魂语驿”社会实践团,以语言为媒介深耕红色文化传承,通过场馆溯源、校园宣

- 2025-08-05

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台