多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

暑期“三下乡”|童谣声声润心田,古韵悠悠话千年

- 发布时间:2025-08-04 阅读:

- 来源:何一鸣

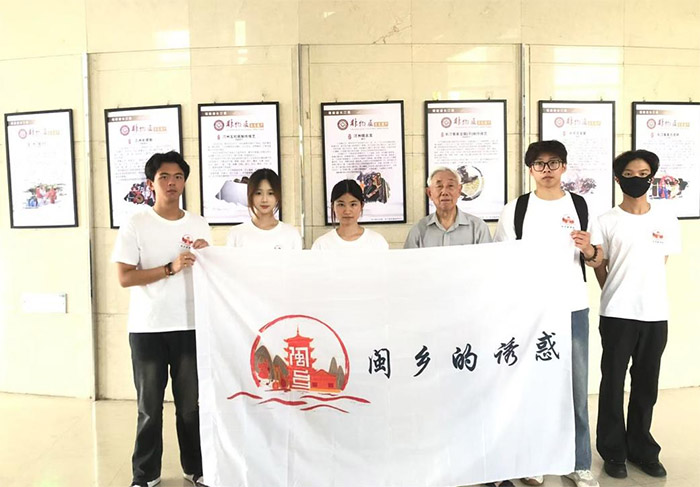

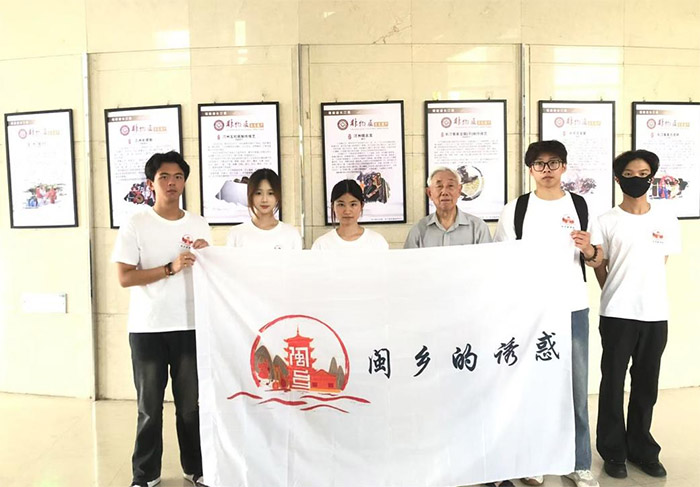

2025年7月28日至7月30日,厦门大学嘉庚学院“闽乡的诱惑”实践队沿汀江而上,走进被誉为“客家首府”的汀州古城。聚焦汀州客家童谣、汀州客家古文、汀州唱古文三项客家非遗。童谣承载着客家族群的童年记忆,古乐记录着先民的历史智慧与道德训诫,唱古文则以其独特的艺术形式演绎着古老的故事,共同编织出汀州客家文化的立体画卷。

汀州客家童谣,是客家人代代相传的口头文学瑰宝,用纯正的客家方言吟唱,从识物认知到生活情趣再到伦理教化,节奏轻快,生动活泼,充满童趣与智慧。汀州客家童谣是客家人启蒙教育的第一课,是连接族群情感的无形纽带。

实践队来到长汀县汀州客家剧院,拜访了当地的非遗专家郭如淮老先生。在交谈中我们得知,唱童谣是农耕时代人们在闲暇时的一种娱乐方式,承载着一代代汀州客家人的童年记忆。郭老先生感慨道,以前家家户户、田间地头都能听见孩子们唱童谣,如今,童谣更多的时成为了像他这样的老人的记忆里或是节庆活动的舞台上。 郭老先生还提到汀州客家童谣的传承面临着“语境缺失”的挑战,现代快节奏的社会和普通话的普及,挤压了方言童谣的自然生存空间,年轻的父母缺乏传唱的意识和能力,部分学校的老师也不能掌握纯正的客家方言,使孩子们接触到汀州客家童谣的机会锐减。谈话间,郭老先生还展示了他参与编写的童谣课本和客家方言字典,让我们见识到了非遗工作者的热爱和决心。

郭老先生还提到汀州客家童谣的传承面临着“语境缺失”的挑战,现代快节奏的社会和普通话的普及,挤压了方言童谣的自然生存空间,年轻的父母缺乏传唱的意识和能力,部分学校的老师也不能掌握纯正的客家方言,使孩子们接触到汀州客家童谣的机会锐减。谈话间,郭老先生还展示了他参与编写的童谣课本和客家方言字典,让我们见识到了非遗工作者的热爱和决心。

汀州客家古乐,又称“十番”、“公嫲吹”,是流传于闽西客家地区历史悠久的器乐合奏形式,常用于祭祖、庙会等仪式场合。乐队编制独特,通常包含唢呐、笛子、二胡、月琴、秦琴、鼓、锣、钹等。其乐曲风格古朴典雅,庄重肃穆又兼具生活气息,保留了唐宋古乐的遗风,历史上盛行于文人雅士群体,是研究古代礼乐制度的“活化石”。 然而,这悠扬的古乐也面临着“曲高和寡”的困境。郭老先生提到,仪式简化、现代娱乐方式的冲击,使得古乐的生存土壤日渐稀薄。演奏团队老龄化严重,年轻人学习意愿不高,复杂的演奏技巧和庞大的乐器阵容等高昂的练习成本也增加了传承难度。尽管有进社区、进校园的展演,但如何让古乐转变为现代人也能欣赏、甚至参与的艺术形式,是亟待破解的课题。

然而,这悠扬的古乐也面临着“曲高和寡”的困境。郭老先生提到,仪式简化、现代娱乐方式的冲击,使得古乐的生存土壤日渐稀薄。演奏团队老龄化严重,年轻人学习意愿不高,复杂的演奏技巧和庞大的乐器阵容等高昂的练习成本也增加了传承难度。尽管有进社区、进校园的展演,但如何让古乐转变为现代人也能欣赏、甚至参与的艺术形式,是亟待破解的课题。

汀州唱古文,是流行于长汀一种独特的客家曲艺形式。它融合了说书、吟诵与唱曲,艺人手持竹板或渔鼓,用汀州客家方言,有说有唱地演绎历史故事、英雄传奇或民间传说。其唱腔丰富,叙述性强,一人可扮演多个角色,极具表现力和感染力。传统表演常在街头巷尾、集市庙会或农家厅堂进行。

在介绍完童谣和古乐后,郭老先生给我们展示了他参与组织的唱古文的表演,视频中多为十几人持乐器演奏,一人演唱。郭老先生解释到这是结合时代的一种创新,古代的唱古文更多的是一种穷人的乞讨方式,现在将歌词和韵律进行雅化,演奏规模进行扩大,使其可以登上舞台进行表演。

郭老先生坦言,尽管政府对汀州唱古文给予了很大的支持,同时也有部分年轻人用说唱的方式对唱古文进行了创新,使其得到了一些关注,但是唱古文和童谣、古乐一样缺乏经济效益,并不能得到大部分人的重视。

此次汀州之行,是一次音乐之旅。我们接触到了客家童谣的纯真与温情,感受了客家古乐的庄严与沧桑,聆听了唱古文的生动与豪迈。我们更深刻地体会到,每一项非遗背后,都凝聚着传承人和非遗工作者毕生的坚守与热忱,他们在时代变迁中努力守护着这些文化基因。 童谣、古乐、唱古文,这些流淌在汀江两岸的声音,是客家人共同的情感纽带和精神家园。它们的保护与传承,远非一人之力、一时之功可达,需要政府持续的政策与资金支持,需要教育体系将其纳入乡土教育,需要媒体创新传播方式,需要探索文旅深度融合,不仅让汀州人更让游客在古城漫步时能听到童谣轻唱,在古宅祠堂里感受古乐回响,在特色街区邂逅唱古文的现场魅力,让非遗真正“活”在当下,融入生活。作为新时代的大学生,我们被这份文化的厚重与传承的执着深深打动。我们希望运用所学知识,尝试通过新媒体平台让古老的客家音韵,在新时代的乐章中,继续悠扬传唱。(何一鸣)

童谣、古乐、唱古文,这些流淌在汀江两岸的声音,是客家人共同的情感纽带和精神家园。它们的保护与传承,远非一人之力、一时之功可达,需要政府持续的政策与资金支持,需要教育体系将其纳入乡土教育,需要媒体创新传播方式,需要探索文旅深度融合,不仅让汀州人更让游客在古城漫步时能听到童谣轻唱,在古宅祠堂里感受古乐回响,在特色街区邂逅唱古文的现场魅力,让非遗真正“活”在当下,融入生活。作为新时代的大学生,我们被这份文化的厚重与传承的执着深深打动。我们希望运用所学知识,尝试通过新媒体平台让古老的客家音韵,在新时代的乐章中,继续悠扬传唱。(何一鸣)

汀州客家童谣——月光下的摇篮曲

汀州客家童谣,是客家人代代相传的口头文学瑰宝,用纯正的客家方言吟唱,从识物认知到生活情趣再到伦理教化,节奏轻快,生动活泼,充满童趣与智慧。汀州客家童谣是客家人启蒙教育的第一课,是连接族群情感的无形纽带。

实践队来到长汀县汀州客家剧院,拜访了当地的非遗专家郭如淮老先生。在交谈中我们得知,唱童谣是农耕时代人们在闲暇时的一种娱乐方式,承载着一代代汀州客家人的童年记忆。郭老先生感慨道,以前家家户户、田间地头都能听见孩子们唱童谣,如今,童谣更多的时成为了像他这样的老人的记忆里或是节庆活动的舞台上。

汀州客家古乐——庙堂与民间的礼乐遗韵

汀州客家古乐,又称“十番”、“公嫲吹”,是流传于闽西客家地区历史悠久的器乐合奏形式,常用于祭祖、庙会等仪式场合。乐队编制独特,通常包含唢呐、笛子、二胡、月琴、秦琴、鼓、锣、钹等。其乐曲风格古朴典雅,庄重肃穆又兼具生活气息,保留了唐宋古乐的遗风,历史上盛行于文人雅士群体,是研究古代礼乐制度的“活化石”。

汀州唱古文——街巷里的独特曲艺

汀州唱古文,是流行于长汀一种独特的客家曲艺形式。它融合了说书、吟诵与唱曲,艺人手持竹板或渔鼓,用汀州客家方言,有说有唱地演绎历史故事、英雄传奇或民间传说。其唱腔丰富,叙述性强,一人可扮演多个角色,极具表现力和感染力。传统表演常在街头巷尾、集市庙会或农家厅堂进行。

在介绍完童谣和古乐后,郭老先生给我们展示了他参与组织的唱古文的表演,视频中多为十几人持乐器演奏,一人演唱。郭老先生解释到这是结合时代的一种创新,古代的唱古文更多的是一种穷人的乞讨方式,现在将歌词和韵律进行雅化,演奏规模进行扩大,使其可以登上舞台进行表演。

郭老先生坦言,尽管政府对汀州唱古文给予了很大的支持,同时也有部分年轻人用说唱的方式对唱古文进行了创新,使其得到了一些关注,但是唱古文和童谣、古乐一样缺乏经济效益,并不能得到大部分人的重视。

守护客家音韵,赓续千年文脉

此次汀州之行,是一次音乐之旅。我们接触到了客家童谣的纯真与温情,感受了客家古乐的庄严与沧桑,聆听了唱古文的生动与豪迈。我们更深刻地体会到,每一项非遗背后,都凝聚着传承人和非遗工作者毕生的坚守与热忱,他们在时代变迁中努力守护着这些文化基因。

三下乡推荐

- 暑期“三下乡”|童谣声声润心田,古韵悠悠话千年

- 2025年7月28日至7月30日,厦门大学嘉庚学院“闽乡的诱惑”实践队沿汀江而上,走进被誉为“客家首府”的汀州古城。

- 2025-08-04

- 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院“卫国戍边”实践团探边疆生态新篇 践社区服务初心

- 7月下旬,新疆生产建设兵团兴新职业技术学院“卫国戍边”三下乡实践团深入北屯市185团。

- 2025-08-04

- 红途青春行,赋能新皖东——地信学院实践小队赴藕塘烈士陵园开展“三下乡”活动

- 7月10日至7月17日,地信学院“红途青春行,赋能新皖东”实践小队赴滁州藕塘烈士陵园,开展了为期8天的暑期“三下乡”社会实践活动

- 2025-08-04

- 青春三下乡 | 法学院学子聚焦新业态劳动者权益保障问题,探索法治护航新路径

- 河海大学法学院网约车司机劳动权益法治保障问题调研团团队成员们紧密结合自身学科特色与优势,依托三下乡社会实践平台,于近期开

- 2025-08-04

- 滁州学院“探寻红色基因”实践小队赴南京开展暑期实践活动

- 为传承红色基因,感悟革命精神,地信学院“赴南京市探寻红色基因”实践小队于6.24奔赴南京,走进雨花台、梅园新村纪念馆、渡江胜

- 2025-08-04

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台