多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

东林学子以青春之力浇筑太行振兴路

- 发布时间:2025-08-02 阅读:

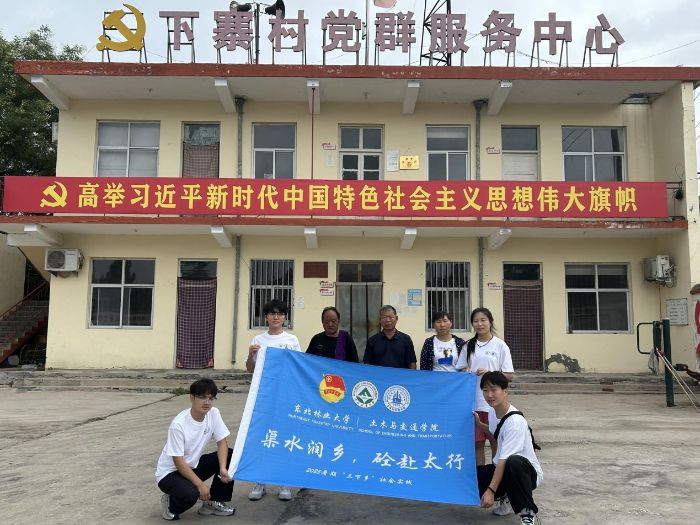

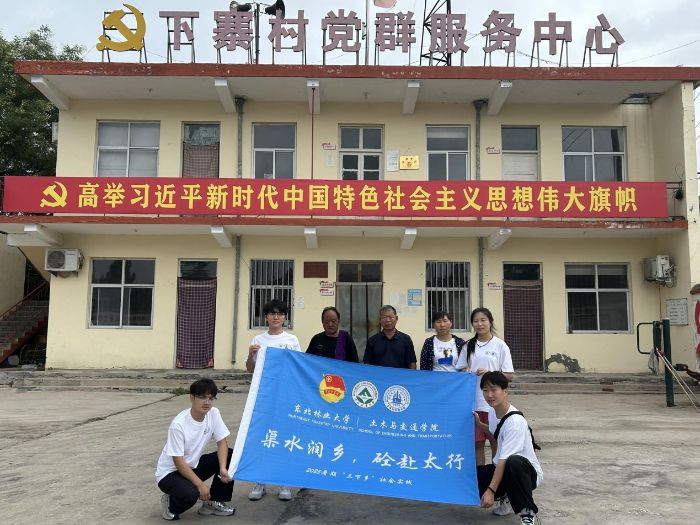

- 来源:秦旗/渠水润乡,砼赴太行/东北林业大学

为深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想,积极响应乡村振兴战略号召,7月23日,东北林业大学土木与交通学院"渠水润乡,'砼'赴太行"实践团深入河南省林州市太行山区,开展交通基础设施专项调研。随后实践团走进红旗渠纪念馆,通过系统参观与深度感悟,探寻"自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献"的红旗渠精神内核,为后续助力太行山区乡村发展凝聚精神力量。

这支由青年学子组成的先锋队,以专业为笔、以青春为墨,在太行山间书写着新时代"土木人"的振兴答卷。

参观学习:感受精神的力量

青春誓言:浇筑时代的丰碑

这支由青年学子组成的先锋队,以专业为笔、以青春为墨,在太行山间书写着新时代"土木人"的振兴答卷。

民情走访:丈量乡土的温度

队员们踏着晨露出发,沿着蜿蜒的乡间小道开启"铁脚板"调研。每到一户,都耐心与村民攀谈,认真记录大家对乡村交通现状的看法——从日常出行的不便到农产品运输的难题,从道路维护的困惑到对未来的期盼。同时,队员们还细致讲解相关政策,和村民一起探讨问题的解决思路,让大家对乡村振兴中交通建设的意义有了更清晰的认识。

土地课堂:触摸振兴的脉动

在林州农田的翻耕现场,队员们卷起裤腿体验"泥土里的学问"。铁锹与土地碰撞的声响中,老农手把手传授"看天识土"的农耕智慧:如何通过土壤颜色判断含水量,怎样依据地势规划田间道路。当手掌磨出红痕时,青春真切触摸到了“土地生金”的重量。

参观学习:感受精神的力量

第二天,小队成员来到红旗渠纪念馆参观学习,在纪念馆内,成员们系统了解红旗渠工程从艰难立项到全面竣工的全过程。展柜中陈列的修渠者攀崖凿石时使用的铁锤、钢钎,墙上悬挂的泛黄老照片,以及"青年洞""凌空除险"等场景复原,将队员们带回那个战天斗地的年代。当看到"一锤一钎一双手,劈开太行穿山来"的实景展示时,队员们纷纷感慨道:"这些布满裂痕的工具,分明是先辈们用血肉之躯刻下的精神图腾。"

"红旗渠不仅是水利工程,更是一座不朽的精神灯塔。"小队队员们在参观后纷纷表示。作为土木工程和交通相关专业的青年学子,队员们深刻认识到:当年3万名林县儿女在极端艰苦条件下,靠简陋工具完成看似不可能的工程,这种坚韧与担当正是当代青年投身乡村振兴最需要的品质。队员们一致承诺,将把红旗渠精神融入后续调研实践,聚焦太行山区道路修缮、水资源利用等现实需求,用专业知识破解发展难题。

青春誓言:浇筑时代的丰碑

"当年林县人民用十载光阴凿穿太行山,今天我们要用专业知识架起振兴桥!"小队成员纷纷在太行山村服务中心前立下誓言。这群平均年龄21岁的学子,已将调研中发现的路基沉降隐患、排水系统缺陷等问题纳入研究课题,持续跟踪太行山区交通动脉的"健康状况"。在这次实践活动中,小队成员触摸到历史的铿锵脉动、人工天河的壮美奇迹,更感受到自力更生、艰苦奋斗精神在新时代的炽热传承。

太行巍巍,渠水汤汤。当实践团种下的"振兴林"在山风中摇曳时,队员们深知:乡村振兴不是短暂的烟火,而是需要代代传承的星火。东林土木人正以"逢山开路"的闯劲、"抓铁有痕"的韧劲,在太行山上刻下属于这个时代的青春印记。

(通讯员:秦旗)

三下乡推荐

- 河北经贸大学国际教育学院银发悦读志愿小队赴石家庄市图书馆开展调研

- 河北经贸大学银发悦读志愿小队赴石家庄市图书馆开展暑期调研,通过访谈老年读者、志愿者及工作人员,总结图书馆“智慧助老+人文关

- 2025-08-02

- 长安大学地测学院赴贵州兴义实践队三线并进扎实开展社会实践

- 2025-08-02

- 大学生在行动——“心系石泉,低碳生活”科普小分队赴陕西石泉开展环保科普活动

- 为响应江苏省环境科学学会“大学生志愿者千乡万村环保科普行动”的号召,河海大学力学与工程科学学院组建了“心系石泉,低碳生活

- 2025-08-02

- 铭史铸魂 智领未来

- 南京工程学院计算机工程学院“指尖智荟”科技志愿服务团赴宿迁泗洪太平实验学开展科普课堂暑期社会实践活动。

- 2025-08-02

- 瞻仰革命英烈 传承红色基因

- 湖南工商大学李茶青锋队开展革命烈士瞻仰活动,缅怀先烈,传承红色精神,立志奉献青春。

- 2025-08-02

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台