多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

青春助农兴,化身“芯”农人共赴数字农业实践

发布时间:2025-07-25 阅读: 一键复制网址

在数字化浪潮重塑农业生产的背景下,西北工业大学电子信息学院“E起去当芯农人”暑期三下乡社会实践队,前往浙江杭州进行专项调研。通过实地走访多家农业科技前沿单位,队员们系统观察了物联网、人工智能、计算机视觉等技术在精准种植、智能养殖、设施农业中的集成应用,深刻体会到跨学科协作与基础研究对发展智慧农业的关键作用,明确了自身在服务国家“重农固本”战略中的责任担当,为青年学子投身农业现代化与乡村振兴提供了宝贵的认知基础。

传感器“指尖”触沃土,数据流“重塑”丰收链

在富阳四维生态数字农业产业园,实践队亲眼见证了数字技术重塑农业生产的生动图景,精准的土壤与空气数据监测、远程操控的灌溉施肥系统、智能温室的自动环境调控在此得到完美呈现。

“当土壤氮含量低于40mg/kg,系统会自动触发远程灌溉施肥装置,通过管道精准输送营养液;温室温度超过32℃时,侧窗与顶窗会联动开启,配合风机完成通风降温。”富阳四维生态数字农业产业园技术讲解员解说道。

实践队员杨家源凑近查看传感器接口,发现其采用的低功耗蓝牙传输模块与专业课嵌入式系统设计原理高度契合,她在日记中写道:“农业场景对设备续航、抗干扰能力的特殊要求,为电子信息产品的场景化研发提供了明确坐标。”作为“芯农人”,正是要让这些技术细节精准对接农业需求,让作物在全流程智能管控下实现稳健生长。

浙江大学农业试验站的智能温室调控系统正以精准的参数控制为作物生长保驾护航,SAS栽培的作物轮作模式有序推进,植物三维形态数据获取设备实时捕捉着作物生长的细微变化,这些前沿技术的集中呈现,充分彰显了浙江大学在农业领域跨学科融合的领先优势。

“智能温室的环境调控算法,融合了气象学数据与作物生理学模型;植物三维形态数据的解析,既需要计算机视觉技术,又离不开植物学的专业知识支撑。”农业试验站负责人表示。

在设施试验区,实践队员看到不同作物在轮作周期内的生长状态通过数据看板直观呈现;在大田试验区,无人机巡检与地面传感器网络形成的立体监测体系正在运行;在生物育种试验实验室,基因测序设备与作物生长模拟系统的数据实现了实时交互。

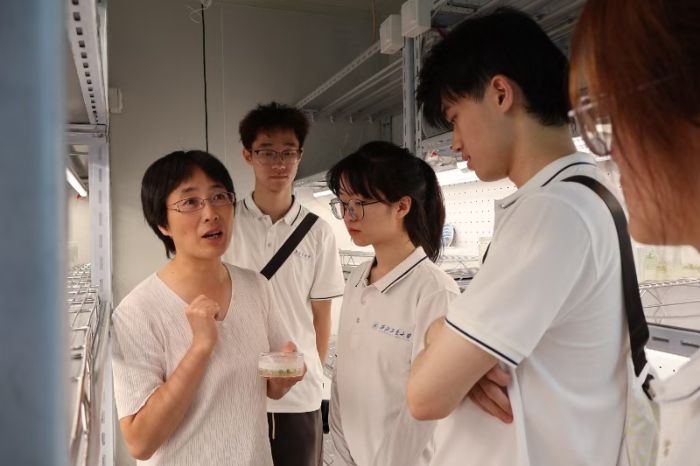

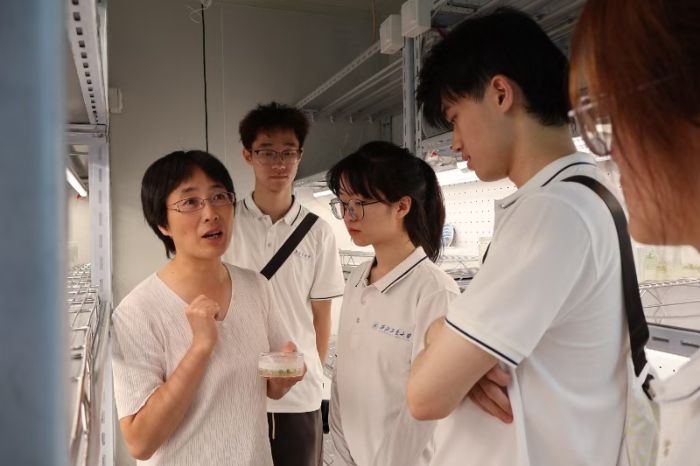

图为实践队员参观浙江大学生物育种实验室。吴越供图 实践队在观察植物三维形态扫描仪时,注意到其采用的点云数据处理技术与所学的图像处理课程内容密切相关,队员在交流中说:“跨学科不是简单的技术叠加,而是像这里的系统一样,让不同领域的知识形成相互支撑的闭环。”实践队在一路的启发式讲解中,近距离感受着现代农业技术的创新生态,亲身体验到智慧农业的科技魅力。

慧眼观水鱼,巧手饲精量

实践队前往杭州嘉润牧鱼农业科技有限公司,探索智慧农田的“稻鱼共生”模式,以数字技术实时监控水质与鱼类生长,智能投喂系统精准施喂,鱼类排泄物经处理后滋养水稻,形成生态与经济效益的双赢闭环。

嘉润牧鱼的工作人员为实践队员详细介绍渔业数字平台,平台整合了大数据、物联网、人工智能等前沿技术,“在显示屏幕上,实时跳动的数据记录着养殖水体的温度、酸碱度、溶氧量等关键指标,以及鱼类的生长状态、摄氏情况等信息。”

图为杭州嘉润牧鱼渔业数字平台。嘉润牧鱼工作人员供图 在浙江省农科院数字农业研究所,实践队深入了解了数字农业的基础研究力量,朱怡航博士向实践队员介绍“浙样型”作物表型精准鉴定与智能应用平台。

浙江省农科院数字农业研究所副所长吴小波表示,习总书记说过‘重农固本,是安民之基’你们有当‘芯农人’的兴趣十分值得肯定,农业领域需要有理想有抱负有能力的专业人才,农业科研机构也需要数字化、智能化相关专业的高水平人才。

图为实践队合影。吴越供图 实践队员深刻体会到,“芯农人”不仅是技术的应用者,更是技术与农业的融合者。电子信息技术在数字农业中的应用,需结合农业实际需求,注重跨学科协作,深耕基础研究。未来,实践队成员将把所学应用到实际中,为乡村振兴注入“芯”动力。

传感器“指尖”触沃土,数据流“重塑”丰收链

在富阳四维生态数字农业产业园,实践队亲眼见证了数字技术重塑农业生产的生动图景,精准的土壤与空气数据监测、远程操控的灌溉施肥系统、智能温室的自动环境调控在此得到完美呈现。

“当土壤氮含量低于40mg/kg,系统会自动触发远程灌溉施肥装置,通过管道精准输送营养液;温室温度超过32℃时,侧窗与顶窗会联动开启,配合风机完成通风降温。”富阳四维生态数字农业产业园技术讲解员解说道。

实践队员杨家源凑近查看传感器接口,发现其采用的低功耗蓝牙传输模块与专业课嵌入式系统设计原理高度契合,她在日记中写道:“农业场景对设备续航、抗干扰能力的特殊要求,为电子信息产品的场景化研发提供了明确坐标。”作为“芯农人”,正是要让这些技术细节精准对接农业需求,让作物在全流程智能管控下实现稳健生长。

图为实践队员参观富阳四维生态数字农业产业园智能温室。吴越供图

光温水气调谐有序,根茎叶实生长无忧

图为实践队员参观富阳四维生态数字农业产业园智能温室。吴越供图

浙江大学农业试验站的智能温室调控系统正以精准的参数控制为作物生长保驾护航,SAS栽培的作物轮作模式有序推进,植物三维形态数据获取设备实时捕捉着作物生长的细微变化,这些前沿技术的集中呈现,充分彰显了浙江大学在农业领域跨学科融合的领先优势。

“智能温室的环境调控算法,融合了气象学数据与作物生理学模型;植物三维形态数据的解析,既需要计算机视觉技术,又离不开植物学的专业知识支撑。”农业试验站负责人表示。

在设施试验区,实践队员看到不同作物在轮作周期内的生长状态通过数据看板直观呈现;在大田试验区,无人机巡检与地面传感器网络形成的立体监测体系正在运行;在生物育种试验实验室,基因测序设备与作物生长模拟系统的数据实现了实时交互。

图为实践队员参观浙江大学生物育种实验室。吴越供图

慧眼观水鱼,巧手饲精量

实践队前往杭州嘉润牧鱼农业科技有限公司,探索智慧农田的“稻鱼共生”模式,以数字技术实时监控水质与鱼类生长,智能投喂系统精准施喂,鱼类排泄物经处理后滋养水稻,形成生态与经济效益的双赢闭环。

嘉润牧鱼的工作人员为实践队员详细介绍渔业数字平台,平台整合了大数据、物联网、人工智能等前沿技术,“在显示屏幕上,实时跳动的数据记录着养殖水体的温度、酸碱度、溶氧量等关键指标,以及鱼类的生长状态、摄氏情况等信息。”

图为杭州嘉润牧鱼渔业数字平台。嘉润牧鱼工作人员供图

浙江省农科院数字农业研究所副所长吴小波表示,习总书记说过‘重农固本,是安民之基’你们有当‘芯农人’的兴趣十分值得肯定,农业领域需要有理想有抱负有能力的专业人才,农业科研机构也需要数字化、智能化相关专业的高水平人才。

图为实践队合影。吴越供图

作者:王淑珍 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 高校实践赋能教育均衡西北师大知行育梦社会实践团温暖护航民族社区情少年成长

- 西北师范大学“知行育梦”实践团于2025年7月12日在甘肃省兰州市七里河区上西园社区正式启动的暑期实践活动,正是对这一理念的生动

- 2025-07-25

- 打通生命守护最后一公里西北师大携手省红十字会书写民族团结新答卷

- 2025年7月,西北师范大学“知行育梦”社会实践团联合甘肃省红十字会在兰州七里河区上西园社区交出一份破解难题的答卷.

- 2025-07-25

- 暑期“三下乡”|再赴双城探绿链,共绘共富新

- 2025-07-25

- 红色精神引路,绿色匠心传承——根雕非遗调研行

- 为深入学习贯彻习近平总书记关于中华优秀传统文化传承发展与生态文明建设的重要讲话精神,积极响应国家“推动文化自信与科技创新

- 2025-07-25

- "蒲公英"播撒希望:青春力量激活乡村多元振兴

- 2025-07-25

- 青春助农兴,化身“芯”农人共赴数字农业实践

- 在数字化浪潮重塑农业生产的背景下,西北工业大学电子信息学院“E起去当芯农人”暑期三下乡社会实践队,前往浙江杭州进行专项调研

- 2025-07-25

- 七彩假期:金融知识“小”课堂,守护侗族留守儿童“大”梦想

- 2025-07-25

- 青春作伴八街行 财大学子暖童心

- 7月20日,云南财经大学“青春筑梦”实践团的成员们怀揣着热忱与使命,走进云南省昆明市安宁市八街社区街道办事处,正式开启了以关

- 2025-07-25

-

大学生三下乡投稿平台