多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

【三下乡社会实践】系列报道|“探寻非遗魅力,奏响传承篇章”——双唢呐激荡非遗新韵,刚柔并济奏响传承华章

发布时间:2025-07-23 阅读: 一键复制网址

【三下乡社会实践】系列报道|“探寻非遗魅力,奏响传承篇章”——双唢呐激荡非遗新韵,刚柔并济奏响传承华章

为响应习近平总书记关于传承中华优秀传统文化的重要指示,7月5日,江西科技师范大学药学院“宝葫芦”社会实践团队开展了一场意义非凡的非遗文化探寻活动,走近于都唢呐“公婆吹”这项国家级非遗技艺,与传承人谢海明老师深度交流,并用实际行动为非遗传承注入青春力量,感受非遗技艺的独特魅力。

图为谢海明老师为团队成员展示“公婆吹”

“公婆吹”唢呐与传统唢呐不同之处在于“公”唢呐为七孔结构,并采用较硬的木头,声音洪亮;“婆”唢呐为六孔结构,并选用较为疏松的木头,声音低沉,两者配合,奏出独特韵律。

图为谢海明老师为团队成员讲述“公婆吹”跌宕起伏的传承历程

谢海明幼时便投身“公婆吹”的学习与传承,已有40余年。他用半生时光守护这项非遗技艺,更以创新思维拓宽传承路径。这项技艺曾濒临失传,然而其内在强大的文化韧性,支撑着一代代传承人坚守,让这一非遗瑰宝得以延续至今。谢海明在这项非遗传承中有着关键作用,他是传统文化的传承者、传播者、书写者与讲述者,是让非遗“活起来”“传下去”的核心力量。

图为团队成员在谢老师的指导下体验“公婆吹”

团队成员在谢老师的指导下,亲手拿起乐器,感受木料的纹理差异;跟着谢老师练习吹奏,从“漏气”的生涩到勉强吹出完整音阶,方知“吹拉弹唱样样精通”的背后,是日复一日的指法打磨与气息控制。在《十送红军》的合奏中,“公”的激昂与“婆”的深沉交织成红色旋律时,让团队成员更懂得了“守正”二字的分量。

图为药学院“宝葫芦”团队与“公婆吹”老师们合照

此次非遗“公婆吹”探寻之旅,团队成员将文献研究、技艺学习、发扬传播相结合,深入挖掘“公婆吹”的历史底蕴、传承脉络与艺术特色。未来,团队还将努力宣传非遗文化,以专业力量赋能非遗活态传承,让“公婆吹”这一传统艺术瑰宝在新时代焕发崭新光彩。

为响应习近平总书记关于传承中华优秀传统文化的重要指示,7月5日,江西科技师范大学药学院“宝葫芦”社会实践团队开展了一场意义非凡的非遗文化探寻活动,走近于都唢呐“公婆吹”这项国家级非遗技艺,与传承人谢海明老师深度交流,并用实际行动为非遗传承注入青春力量,感受非遗技艺的独特魅力。

图为谢海明老师为团队成员展示“公婆吹”

“公婆吹”唢呐与传统唢呐不同之处在于“公”唢呐为七孔结构,并采用较硬的木头,声音洪亮;“婆”唢呐为六孔结构,并选用较为疏松的木头,声音低沉,两者配合,奏出独特韵律。

图为谢海明老师为团队成员讲述“公婆吹”跌宕起伏的传承历程

谢海明幼时便投身“公婆吹”的学习与传承,已有40余年。他用半生时光守护这项非遗技艺,更以创新思维拓宽传承路径。这项技艺曾濒临失传,然而其内在强大的文化韧性,支撑着一代代传承人坚守,让这一非遗瑰宝得以延续至今。谢海明在这项非遗传承中有着关键作用,他是传统文化的传承者、传播者、书写者与讲述者,是让非遗“活起来”“传下去”的核心力量。

图为团队成员在谢老师的指导下体验“公婆吹”

团队成员在谢老师的指导下,亲手拿起乐器,感受木料的纹理差异;跟着谢老师练习吹奏,从“漏气”的生涩到勉强吹出完整音阶,方知“吹拉弹唱样样精通”的背后,是日复一日的指法打磨与气息控制。在《十送红军》的合奏中,“公”的激昂与“婆”的深沉交织成红色旋律时,让团队成员更懂得了“守正”二字的分量。

图为药学院“宝葫芦”团队与“公婆吹”老师们合照

此次非遗“公婆吹”探寻之旅,团队成员将文献研究、技艺学习、发扬传播相结合,深入挖掘“公婆吹”的历史底蕴、传承脉络与艺术特色。未来,团队还将努力宣传非遗文化,以专业力量赋能非遗活态传承,让“公婆吹”这一传统艺术瑰宝在新时代焕发崭新光彩。

作者:李仁熙 付李俊 吕迪纳 来源:江西科技师范大学

扫一扫 分享悦读

- 南阳理工学院:青春彩绘点亮乡村·汗水绘就夏饷铺新景

- 2025年七月上旬,南阳理工学院“三下乡”社会实践团深入南召县夏饷铺村,以艺术为犁,深耕乡村振兴沃土,为村庄精心绘制主题墙绘。

- 07-23

- 广东科技学院“蚝程艺脉”实践队赴阳西程村镇:青春创意赋能蚝乡振兴新路径

- 2025年7月,广东科技学院“蚝程艺脉”突击队奔赴阳江市阳西县程村镇开展专项社会实践。

- 07-23

- 传承红色医魂,践行青春担当 —“生命守护者”红医精神志愿服务团暑期“三下乡”活动纪实

- 近日,山东外国语职业技术大学“生命守护者”红医精神志愿服务团在国际商学院团总支书记王哲的带领下

- 07-23

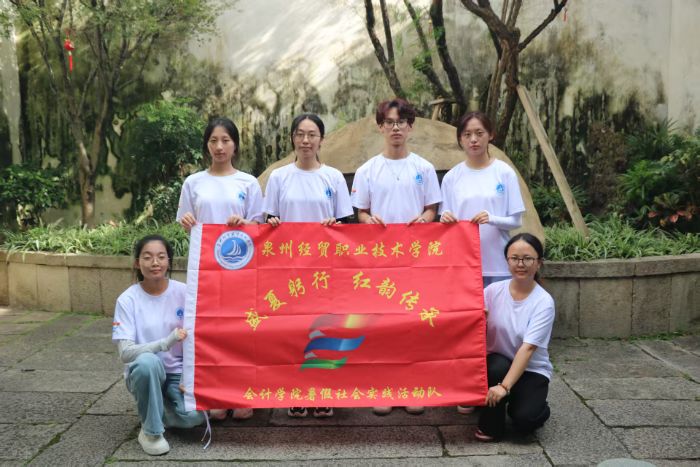

- “盛夏躬行 红韵传承”泉州经贸职业技术学院会计学院暑期“三下乡”社会实践活动

- “盛夏躬行 红韵传承”泉州经贸职业技术学院会计学院暑期“三下乡”社会实践活动

- 07-23

- 从“嘉庚故里”到“三晋北野”,他们用专业唤醒乡村“生命情感”

-   7月11日,山西五寨县砚城镇的田垄上,一群来自厦门大学、集美大学设计学专业的学子正弯腰轻抚甜糯玉米的叶片。指尖沾着黄土,相

- 07-23

- 安徽师范大学:青年三履桐城路,文化双辉岁月长

- 为进一步传承和弘扬中华优秀传统文化和红色文化,安徽师范大学马克思主义学院十五名学子组成的暑期社会实践团队前往安庆桐城市,开展了

- 07-23

-

大学生三下乡投稿平台