多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

数字赋能闽地乡韵,青春足迹丈量振兴之路

发布时间:2025-07-23 阅读: 一键复制网址

为深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴工作的重要论述,落实《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》文件精神,湖北大学计算机学院“数字赋能·闽韵乡创”暑期社会实践团队于7月13日至16日赴福建省福州市,围绕“乡村振兴”专项调研课题,聚焦“产业、人才、文化、生态、组织”五个振兴及“生态低碳农业、促进农民增收、美丽乡村建设”等关键领域,实地探寻数字技术赋能乡村发展的创新路径。

图为7月13日团队成员在严复故居聆听讲解员介绍严复生平事迹 阮雨豪摄

图为7月14日团队成员为当地学生开设人工智能科普课 阮雨豪摄

图为7月15日南宵村薛尔辉书记向团队介绍南宵村的历史沿革 阮雨豪摄

图为7月16日实践团队于塘里村与畲族村民亲切交谈 阮雨豪摄

图为实践团队对塘里村廊桥进行的3D建模 闵航制作 四天调研,实践团以专业视角系统采集了建筑、产业、民俗等多维数据,为后续开发数字乡创应用、构建虚拟展示平台奠定基础。此行不仅是一堂生动的国情教育课,更坚定了青年学子以数字技术赋能乡韵、服务国家战略的使命担当。团队将持续深化调研成果转化,为书写农业强、农村美、农民富的新时代答卷注入青春动能。

图为7月17日实践团队于福州站合影 实践团队提供

- 探访坊巷“活化石”,寻觅文化保护新路径

图为7月13日团队成员在严复故居聆听讲解员介绍严复生平事迹 阮雨豪摄

- AI课堂进侯官,播撒乡村未来“智慧种”

图为7月14日团队成员为当地学生开设人工智能科普课 阮雨豪摄

- 解码“南宵样板”,触摸三产融合振兴脉动

图为7月15日南宵村薛尔辉书记向团队介绍南宵村的历史沿革 阮雨豪摄

- 问策古村塘里,绘就生态文旅兴村蓝图

图为7月16日实践团队于塘里村与畲族村民亲切交谈 阮雨豪摄

图为实践团队对塘里村廊桥进行的3D建模 闵航制作

图为7月17日实践团队于福州站合影 实践团队提供

作者:湖北大学“数字赋能·闽韵乡创”暑期社会实践团队 来源:湖北大学“数字赋能·闽韵乡创”暑期社会实践团队

扫一扫 分享悦读

- 广东科技学院“蚝程艺脉”实践队赴阳西程村镇:青春创意赋能蚝乡振兴新路径

- 2025年7月,广东科技学院“蚝程艺脉”突击队奔赴阳江市阳西县程村镇开展专项社会实践。

- 07-23

- 传承红色医魂,践行青春担当 —“生命守护者”红医精神志愿服务团暑期“三下乡”活动纪实

- 近日,山东外国语职业技术大学“生命守护者”红医精神志愿服务团在国际商学院团总支书记王哲的带领下

- 07-23

- 滁州学院学子三下乡:走进滁州实验中学 共话青春与梦想

- 滁州学院三下乡社会实践活动

- 07-23

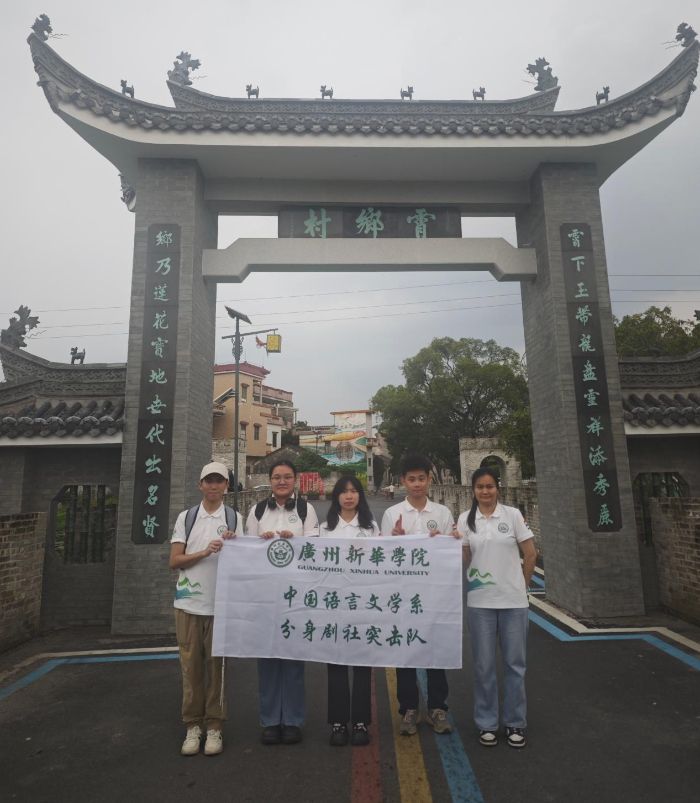

- 鲜卑韵里的云吞香与传承意 ——广州新华学院中文系分身剧社突击队调研小记

- 鹤山市龙口镇霄南鲜卑古村-鲜卑韵里的云吞香与传承意

- 07-23

- 携手共筑安全网 青春助力暖社区

- 07-23

- 数字赋能闽地乡韵,青春足迹丈量振兴之路

- 为深入学习贯彻习近平总书记关于乡村振兴工作的重要论述,落实《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推

- 07-23

- 青春感悟瓷韵魂:江西师范大学外国语学院中华文化传承团赴景德镇中国陶瓷博物馆探寻千年陶瓷文化

- 江西师范大学外国语学院“陶韵瓷乡 青春筑梦”团队走进景德镇中国陶瓷博物馆,探寻千年陶瓷文化。成员们欣赏历代珍品,体验制瓷工艺,

- 07-23

- 西安交通大学城市学院“慧联汉地·青银无忧”实践团:科技人文双赋能,青银共兴启新程

- 为响应时代赋予的“银龄关怀、红色传承、非遗振兴”重大命题,西安交通大学城市学院“慧联汉地·青银无忧”暑期社会实践团于2025年7月

- 07-23

-

大学生三下乡投稿平台