多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

鲜卑韵里的云吞香与传承意 ——广州新华学院中文系分身剧社突击队调研小记

发布时间:2025-07-23 阅读: 一键复制网址

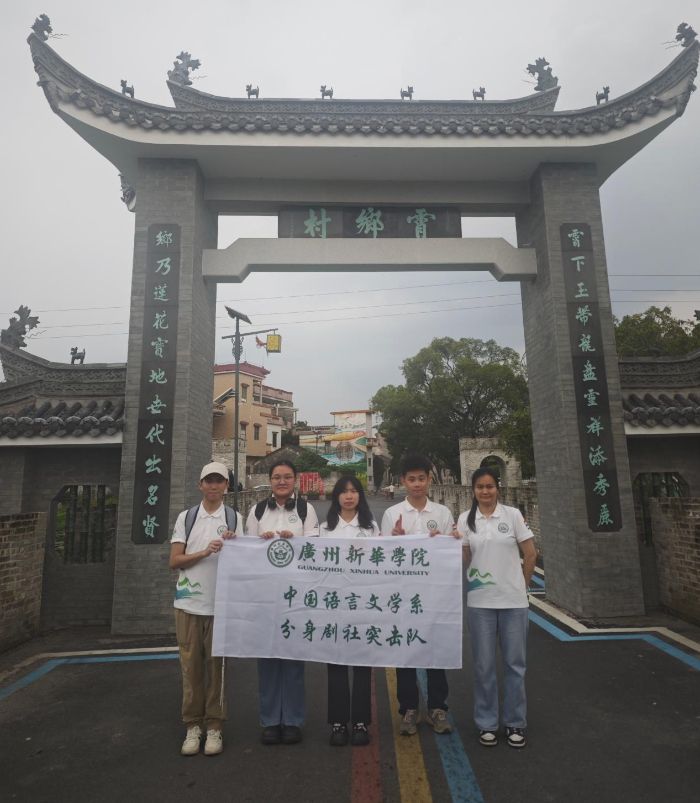

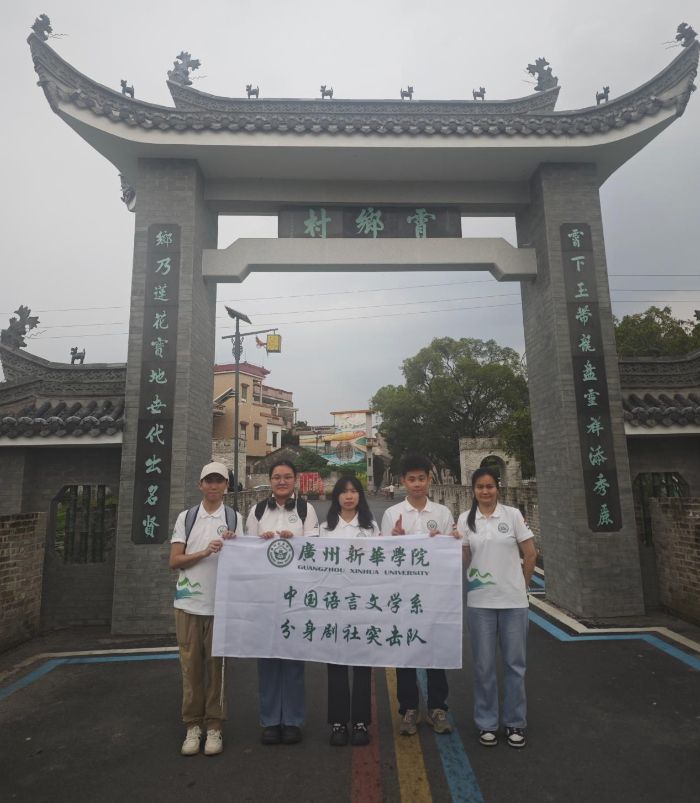

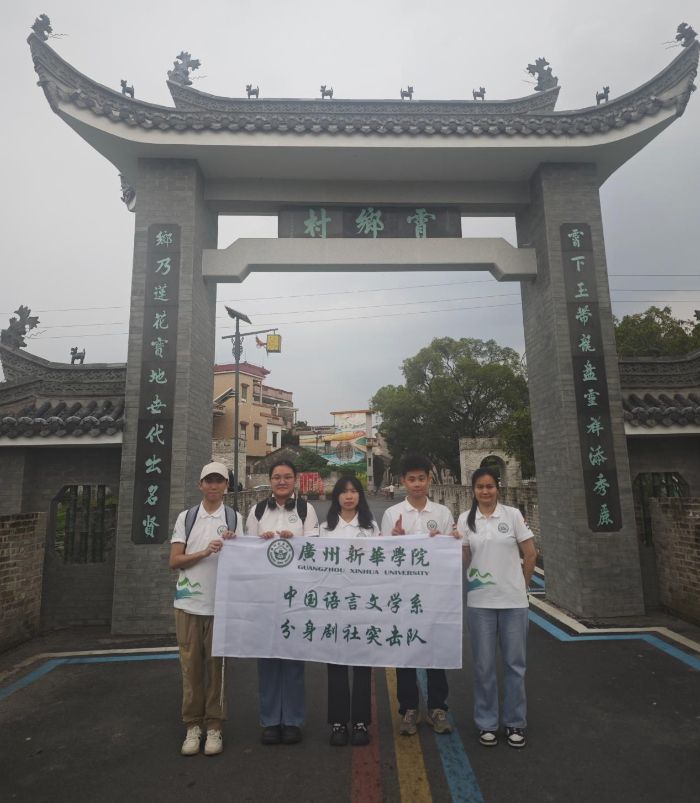

2025年7月21日,广州新华学院中文系分身剧社突击队调研组再次踏入鹤山市龙口镇霄南鲜卑古村。天色微阴,古村的灰墙黛瓦在柔和的光线下更显沉静,一场关于文化根脉的探寻,在这份宁静中悄然延续。

图为调研队成员在霄南村村口牌坊前驻足合影。陈俊威 摄

一、巷陌深处:时光的褶皱

图为霄南村里的小巷子。陈俊威 摄

沿着巷陌前行,脚步踏在青石板上,发出轻缓的回响。老屋的木门多虚掩着,偶有老人坐在门槛上闭目养神,听见脚步声便抬眼望来,目光里带着古村特有的温和。巷深处,一缕若有似无的面香与肉鲜漫来,像一条无形的线索,引着调研组走向更深处的烟火。

二、云吞店里:四十年的时光味道

图为鲜卑特色传统云吞店的门店照片。陈俊威 摄

老板娘说,这家始创于1980年藏在霄南深处的云吞店,是光利先生(村民尊称“光叔”)留给古村的味觉记忆。改革开放初期,光叔带着刚毕业的女儿搭起简陋店铺,用一碗“竹杠云吞面”,在北门坊撑起了一片烟火——曾经的店面是村民歇脚闲谈的聚集地,龙眼树下的凉棚里,满是乡邻的笑语,哪怕不进店消费,大家也爱来坐坐,像走亲戚般自然。

图为云吞的照片。陈俊威 摄

图为鹤山市龙口镇人民政府给云吞店特色名点的荣誉牌子。陈俊威 摄

一碗云吞上桌,便能懂为何它能留住人心:薄皮如纸,透着粉嫩的肉馅,咬开时,猪扇骨、大地鱼与虾皮熬制的汤底鲜得恰到好处,混着荷塘冲菜的清爽,不腻不燥。素面也见功夫,葱花与麻油的香,裹着劲道的面条,简单却难忘。这味道里,藏着光叔“真材实料、当天鲜作”的规矩,也藏着鲜卑后裔实在的性情。2016年,它获评鹤山市旅游局举办的特色各点选拔大赛的“十大名点”是实至名归的。

三、霓裳无声:服饰里的记忆

图为云吞店老板娘拿着鲜卑服饰的照片。陈俊威 摄

交谈间,老板娘转身从店角的木柜里捧出一件盛装。 黄绸作底,紫缎勾勒出腰际与领口的轮廓,裙身绣着流转的云纹,亮片在光线下闪着细碎的光 ——这是当年村里办鲜卑文化节时,妇女们跳安代舞的行头。“以前重阳节祭祖,祠堂前的空地就是舞台,大家穿着这个转圈圈,裙角飞起来像彩云。”她指尖抚过腰间的绣纹,布料摩挲出细微的声响,“现在节庆人少了,可这衣裳还留着,盼着哪天能再热闹起来。”

四、祖祠旧影:热闹的回响

图为祖祠前的节庆旧照。源女士 摄

照片里,乐隐源公祠的匾额在日光下泛着温润的漆色,檐角垂落的铜铃似还晃着微光。族人们的服饰与云吞店那件同出一脉——男子袍服镶着玄色回纹边,女子裙裾绣着流彩云纹,连孩童也裹着迷你盛装,腰间彩绳随着舞步轻摆。他们在祠前空地围成半圆,有人甩着水袖,有人踏着马步,笑声混着衣料摩擦的窸窣声,漫过青石板铺就的天井。

五、传承之盼:让根脉更绵长

调研队穿行在古村,感受到的是时光沉淀的厚重,也有一丝不易察觉的寂寥。青石板巷少了往日的喧嚣,祖祠的门槛许久未被密集的脚步踏过,像光利云吞店这样坚守传统的所在,更显珍贵。

老板娘分享的照片里,藏着古村的过往与温度;她守着的云吞店,熬着四十年不变的味道。光叔生前常说:“小店养得起家人,便已满足。”如今,这份满足里更添了一份期盼——盼着更多人透过这些照片、这碗云吞,知道霄南的故事,让鲜卑的服饰再被穿起,让祖祠的热闹再被拾起。

传统文化的生命力,从来不止于坚守,更在于被看见、被记住、被相传。

撰文 | 陈俊威

图片 | 分身剧社突击队

一审 | 廖羽嫣

二审 | 张心慧

三审 | 朱庭倩

图为调研队成员在霄南村村口牌坊前驻足合影。陈俊威 摄

一、巷陌深处:时光的褶皱

图为霄南村里的小巷子。陈俊威 摄

沿着巷陌前行,脚步踏在青石板上,发出轻缓的回响。老屋的木门多虚掩着,偶有老人坐在门槛上闭目养神,听见脚步声便抬眼望来,目光里带着古村特有的温和。巷深处,一缕若有似无的面香与肉鲜漫来,像一条无形的线索,引着调研组走向更深处的烟火。

二、云吞店里:四十年的时光味道

图为鲜卑特色传统云吞店的门店照片。陈俊威 摄

老板娘说,这家始创于1980年藏在霄南深处的云吞店,是光利先生(村民尊称“光叔”)留给古村的味觉记忆。改革开放初期,光叔带着刚毕业的女儿搭起简陋店铺,用一碗“竹杠云吞面”,在北门坊撑起了一片烟火——曾经的店面是村民歇脚闲谈的聚集地,龙眼树下的凉棚里,满是乡邻的笑语,哪怕不进店消费,大家也爱来坐坐,像走亲戚般自然。

图为云吞的照片。陈俊威 摄

图为鹤山市龙口镇人民政府给云吞店特色名点的荣誉牌子。陈俊威 摄

一碗云吞上桌,便能懂为何它能留住人心:薄皮如纸,透着粉嫩的肉馅,咬开时,猪扇骨、大地鱼与虾皮熬制的汤底鲜得恰到好处,混着荷塘冲菜的清爽,不腻不燥。素面也见功夫,葱花与麻油的香,裹着劲道的面条,简单却难忘。这味道里,藏着光叔“真材实料、当天鲜作”的规矩,也藏着鲜卑后裔实在的性情。2016年,它获评鹤山市旅游局举办的特色各点选拔大赛的“十大名点”是实至名归的。

三、霓裳无声:服饰里的记忆

图为云吞店老板娘拿着鲜卑服饰的照片。陈俊威 摄

交谈间,老板娘转身从店角的木柜里捧出一件盛装。 黄绸作底,紫缎勾勒出腰际与领口的轮廓,裙身绣着流转的云纹,亮片在光线下闪着细碎的光 ——这是当年村里办鲜卑文化节时,妇女们跳安代舞的行头。“以前重阳节祭祖,祠堂前的空地就是舞台,大家穿着这个转圈圈,裙角飞起来像彩云。”她指尖抚过腰间的绣纹,布料摩挲出细微的声响,“现在节庆人少了,可这衣裳还留着,盼着哪天能再热闹起来。”

四、祖祠旧影:热闹的回响

图为祖祠前的节庆旧照。源女士 摄

照片里,乐隐源公祠的匾额在日光下泛着温润的漆色,檐角垂落的铜铃似还晃着微光。族人们的服饰与云吞店那件同出一脉——男子袍服镶着玄色回纹边,女子裙裾绣着流彩云纹,连孩童也裹着迷你盛装,腰间彩绳随着舞步轻摆。他们在祠前空地围成半圆,有人甩着水袖,有人踏着马步,笑声混着衣料摩擦的窸窣声,漫过青石板铺就的天井。

五、传承之盼:让根脉更绵长

调研队穿行在古村,感受到的是时光沉淀的厚重,也有一丝不易察觉的寂寥。青石板巷少了往日的喧嚣,祖祠的门槛许久未被密集的脚步踏过,像光利云吞店这样坚守传统的所在,更显珍贵。

老板娘分享的照片里,藏着古村的过往与温度;她守着的云吞店,熬着四十年不变的味道。光叔生前常说:“小店养得起家人,便已满足。”如今,这份满足里更添了一份期盼——盼着更多人透过这些照片、这碗云吞,知道霄南的故事,让鲜卑的服饰再被穿起,让祖祠的热闹再被拾起。

传统文化的生命力,从来不止于坚守,更在于被看见、被记住、被相传。

撰文 | 陈俊威

图片 | 分身剧社突击队

一审 | 廖羽嫣

二审 | 张心慧

三审 | 朱庭倩

作者:分身剧社突击队 来源:分身剧社突击队

扫一扫 分享悦读

- 广东科技学院“蚝程艺脉”实践队赴阳西程村镇:青春创意赋能蚝乡振兴新路径

- 2025年7月,广东科技学院“蚝程艺脉”突击队奔赴阳江市阳西县程村镇开展专项社会实践。

- 07-23

- 传承红色医魂,践行青春担当 —“生命守护者”红医精神志愿服务团暑期“三下乡”活动纪实

- 近日,山东外国语职业技术大学“生命守护者”红医精神志愿服务团在国际商学院团总支书记王哲的带领下

- 07-23

- 滁州学院学子三下乡:走进滁州实验中学 共话青春与梦想

- 滁州学院三下乡社会实践活动

- 07-23

- 鲜卑韵里的云吞香与传承意 ——广州新华学院中文系分身剧社突击队调研小记

- 鹤山市龙口镇霄南鲜卑古村-鲜卑韵里的云吞香与传承意

- 07-23

- 青春感悟瓷韵魂:江西师范大学外国语学院中华文化传承团赴景德镇中国陶瓷博物馆探寻千年陶瓷文化

- 江西师范大学外国语学院“陶韵瓷乡 青春筑梦”团队走进景德镇中国陶瓷博物馆,探寻千年陶瓷文化。成员们欣赏历代珍品,体验制瓷工艺,

- 07-23

- 西安交通大学城市学院“慧联汉地·青银无忧”实践团:科技人文双赋能,青银共兴启新程

- 为响应时代赋予的“银龄关怀、红色传承、非遗振兴”重大命题,西安交通大学城市学院“慧联汉地·青银无忧”暑期社会实践团于2025年7月

- 07-23

- “城“心助农小分队带孩子们读懂西山土地的馈赠

- 07-23

- 老衣新韵 “彝绣”新生 --川师学子探访马边彝绣

- 07-23

-

大学生三下乡投稿平台