多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

用脚步丈量毛乌素 以青春守护塞上绿

发布时间:2025-07-22 阅读: 一键复制网址

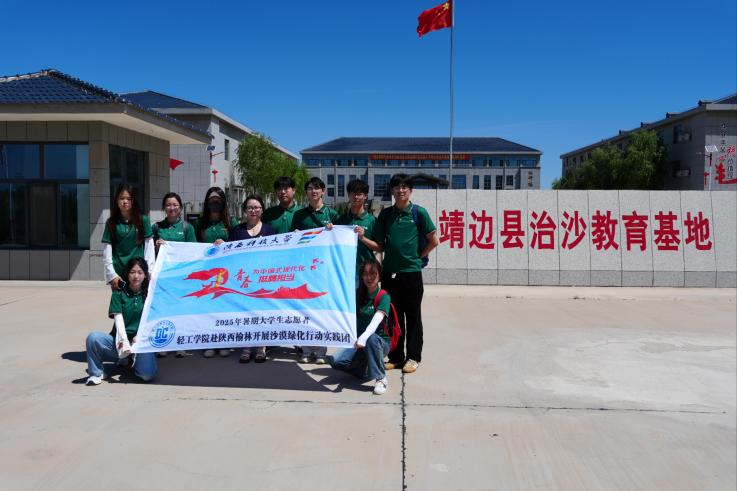

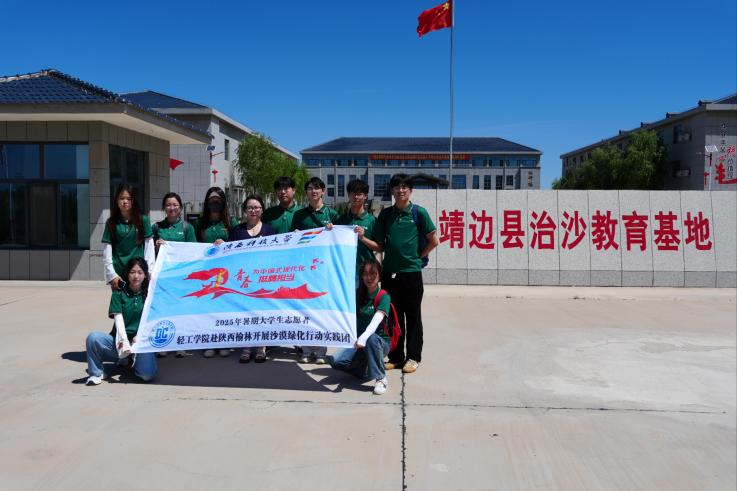

为感召伟大治沙精神,响应“美丽中国·青春行动”号召,2025年7月17日,陕西科技大学轻工科学与工程学院(柔性电子学院)“植此青绿”社会实践团,怀着对生态治理的崇高敬意,走访榆林市靖边县治沙教育基地,用脚步丈量这片从“沙进人退”到“人进沙退”的奋斗热土,亲身感悟榆林人民书写绿色奇迹的壮丽史诗。

)

)

图一 团队成员走访靖边县治沙教育基地 张彦龙 摄

绿染黄沙:见证“生命禁区”的生态蝶变

实践团队深入了解榆林历史上因沙漠化严重而被迫“三退”的艰辛历程。一张张泛黄的照片,一段段沉重的讲述,将青年学子们带回那个风沙肆虐的年代。然而,困境锻造了榆林人民不屈的意志。讲解员深情讲述了以牛玉琴、张加旺夫妇为代表的治沙英雄,如何在资金、技术、劳力极度匮乏的条件下,凭借“一锹一坑、一株一苗”的原始方式,向16万亩荒沙发起挑战。正是这种“愚公移山”般的韧劲,让茫茫沙海萌发点点新绿,最终实现了“沙漠变绿洲”的伟大逆转,生动诠释了“绿水青山就是金山银山”的深刻内涵。

绿染黄沙:见证“生命禁区”的生态蝶变

图二 团队成员调研治沙基地纪念馆 张彦龙 摄

精神接力:感悟三代治沙人的初心传承

在丈夫张加旺离世后,牛玉琴强忍悲痛,带领儿子张立强继续坚守治沙一线。张立强不仅继承了父母的绿色梦想,接续防沙治沙的“绿色接力棒”,更积极引入新技术、新设备,大幅提升治沙效能。如今,第三代治沙人张继功、张继娜正潜心学习林业专业知识,渴望用更先进的科技力量续写绿色传奇。这种“一张蓝图绘到底,一茬接着一茬干”的执着坚守,深深震撼了在场每一位学子。这不仅是家族的传承,更是榆林人民“不畏艰难、敢于斗争、矢志不渝、开拓创新”治沙精神的时代缩影。

精神接力:感悟三代治沙人的初心传承

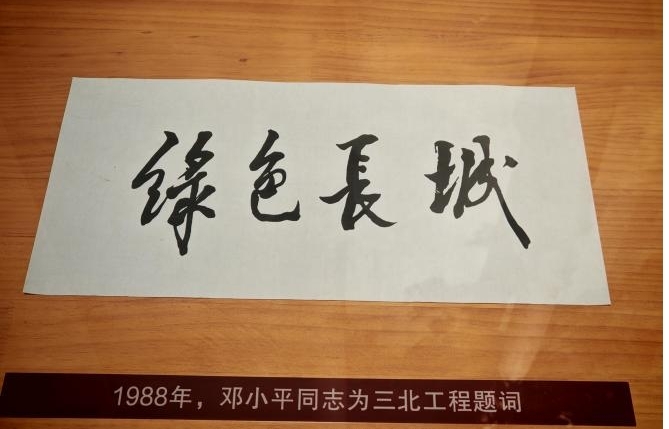

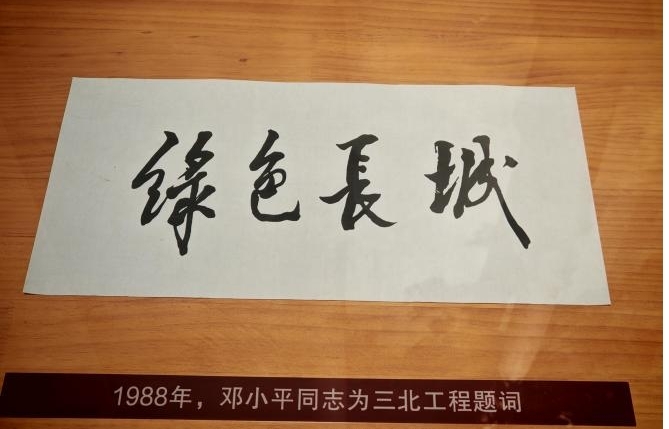

图三 团队学习领悟伟大治沙精神 张彦龙 摄

山河披绿:触摸“美丽中国”的陕西答卷

通过详实的资料展示和生动的现场讲解,实践团成员系统梳理了从“绿色靖边”到“绿色榆林”再到“绿色陕西”的华丽蜕变。靖边县森林覆盖率显著提升,榆林市生态环境实现历史性改善。尤为振奋人心的是,经过几代人持续奋斗,毛乌素沙地即将从陕西版图上消失,“生命禁区”正蝶变为名副其实的“塞上绿洲”。这一系列彪炳史册的生态成就,是陕西人民坚韧与智慧的结晶,是习近平生态文明思想在黄土高原的生动实践,更是中国向世界递交的一份亮丽的“美丽中国”建设答卷。

山河披绿:触摸“美丽中国”的陕西答卷

图四 邓小平同志为三北工程题词 张彦龙 摄

青春誓言:共筑守护山河的绿色长城

团队成员还了解到杜芳秀、张应龙、女子民兵治沙连等众多治沙楷模的感人事迹。他们与牛玉琴家族一样,都是“榆林治沙精神”最鲜活的载体。从“沙进人退”到“人进沙退”,靖边人民用汗水、智慧乃至生命,谱写了感天动地的绿色史诗,为全国生态治理提供了宝贵经验。

青春誓言:共筑守护山河的绿色长城

图五 团队指导老师李怡蕾老师与基地刘主任交流 张彦龙 摄

防沙治沙工程是功在当下,利在千秋的百年伟业。“植此青绿”实践团的青年学子们,在毛乌素沙地边缘真切触摸到了“人不负青山,青山定不负人”的真理力量。团队成员将自觉传承和弘扬榆林治沙精神,把论文写在祖国大地上,将青春融入“美丽中国”建设的宏伟蓝图,以科技赋能生态保护,让绿色长城的根基更加牢固,铺满祖国的每一寸需要守护的沙地,为绘就中华民族永续发展的壮美画卷贡献青春智慧与力量。作者:陕西科技大学 “植”此青绿实践团队 来源:陕西科技大学 “植”此青绿实践团队

扫一扫 分享悦读

- 用脚步丈量毛乌素 以青春守护塞上绿

- 为感召伟大治沙精神,响应“美丽中国·青春行动”号召,2025年7月17日,陕西科技大学轻工科学与工程学院(柔性电子学院)“植此青绿”

- 07-22

- 科技纸鸢实践团队开展对农作物种植情况和基础设施的无人机图像采集工作

7月20日,科技纸鸢实践团的队员们走进聊城市莘县盛屯村,操控着多架无人机穿梭于田间地头与村庄街巷,用科技手段对当地农作物种植情- 07-21

- 创飞科技实践团队运用无人机开展农作物种植情况和基础设施图像采集

- 7月20日,山东理工大学创飞科技实践团来到聊城市盛屯村,利用无人机技术开展农作物种植情况和基础设施建设调研,为乡村发展注入科技力

- 07-21

- 创飞科技实践团队运用无人机开展农作物种植情况和基础设施图像采集

- 7月20日,山东理工大学创飞科技实践团来到聊城市盛屯村,利用无人机技术开展农作物种植情况和基础设施建设调研,为乡村发展注入科技力

- 07-21

- 创飞科技实践团走访盛屯村,开展村民收入及农业状况调研活动

- 2025年7月20日上午,创飞科技实践团全体成员抵达山东省聊城市莘县盛屯村,开展村民收入及生活状况调研活动,旨在深入了解乡村具体情况

- 07-21

- 创飞科技实践团采集并汇总莘县盛屯村道路航拍数据

- 7月20日,创飞科技实践团在聊城市莘县盛屯村展开了一项道路桥梁检测调研社会实践项目,在实践过程中完成了村庄桥梁三维建模数据和道路

- 07-21

-

大学生三下乡投稿平台