多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

刀笔传薪:红韵实践队探访东固造像非遗传

发布时间:2025-07-16 阅读: 一键复制网址

刀笔传薪:红韵实践队探访东固造像非遗传承

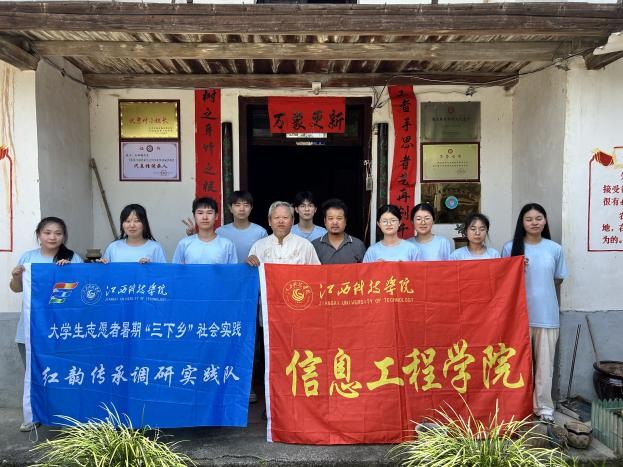

为深入贯彻落实党中央关于"加强非物质文化遗产保护和传承,积极培养传承人,让非物质文化遗产绽放出更加迷人的光彩"的重要指示精神,7月7日,江西科技学院“红韵传承调研实践队”怀着对传统文化的敬畏之心,踏上了东井冈的文化寻根之旅,专程拜访国家级非物质文化遗产——东固造像的传承人刘节亮师傅。

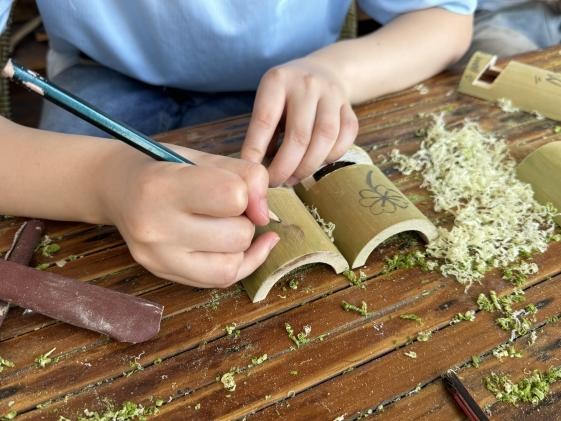

在深入访谈中,实践队了解到,刘祥鹏师傅已是东固造像第五十五代非遗传承人。他手中的刻刀,不仅延续着祖辈的技艺,更镌刻着时代的印记,每一件作品都凝聚着匠人的智慧与时代的回响。五百年来,东固造像的每一代传承人都在与时光对话:他们以竹为纸,以刀为笔,在精益求精中让古老技艺焕发新生。那些深浅不一的刻痕里,藏着匠人对完美的追求,更承载着一个民族的文化记忆。

随后,在刘师傅的悉心指导下,实践队员们完整体验了东固造像"择竹—制胚—勾线—雕刻—定型"的传统工艺流程。看似简单的工序背后,却让实践队真切体会到了非遗传承的分量。短短几小时的体验,就让实践队队员深刻领悟到:每一件精美竹雕的背后,都是匠人经年累月的坚守。

临别时,夕阳的余晖为东固革命艺术馆镀上一层璀璨的金纱,仿佛为这段红色非遗之旅画上了一个温暖的句点。

实践队员们怀揣着亲手制作的东固非遗文创手机支架——这些融合了传统雕版技艺与现代设计的小物件,将成为传播红色文化的“移动名片”。他们更带着团队自主研发的“东固非遗AI智能体”,准备以数字科技为笔,向全国乃至世界讲述这片红土地上的匠心故事。

这次探访不仅让年轻的手掌触摸到非遗传承的厚重温度,更让青年的目光见证了千年技艺在智能时代的华丽蜕变。队员们深刻体会到:中华文明的精神血脉,既需要薪火相传的坚守,更需要与时俱进的创新。当传统造像邂逅AI绘图,当革命故事融入VR技术,东固的红色基因正在新时代的沃土中焕发出更加蓬勃的生命力。

作者:陈慧萱 黄师 来源:江西科技学院红韵传承调研实践队

扫一扫 分享悦读

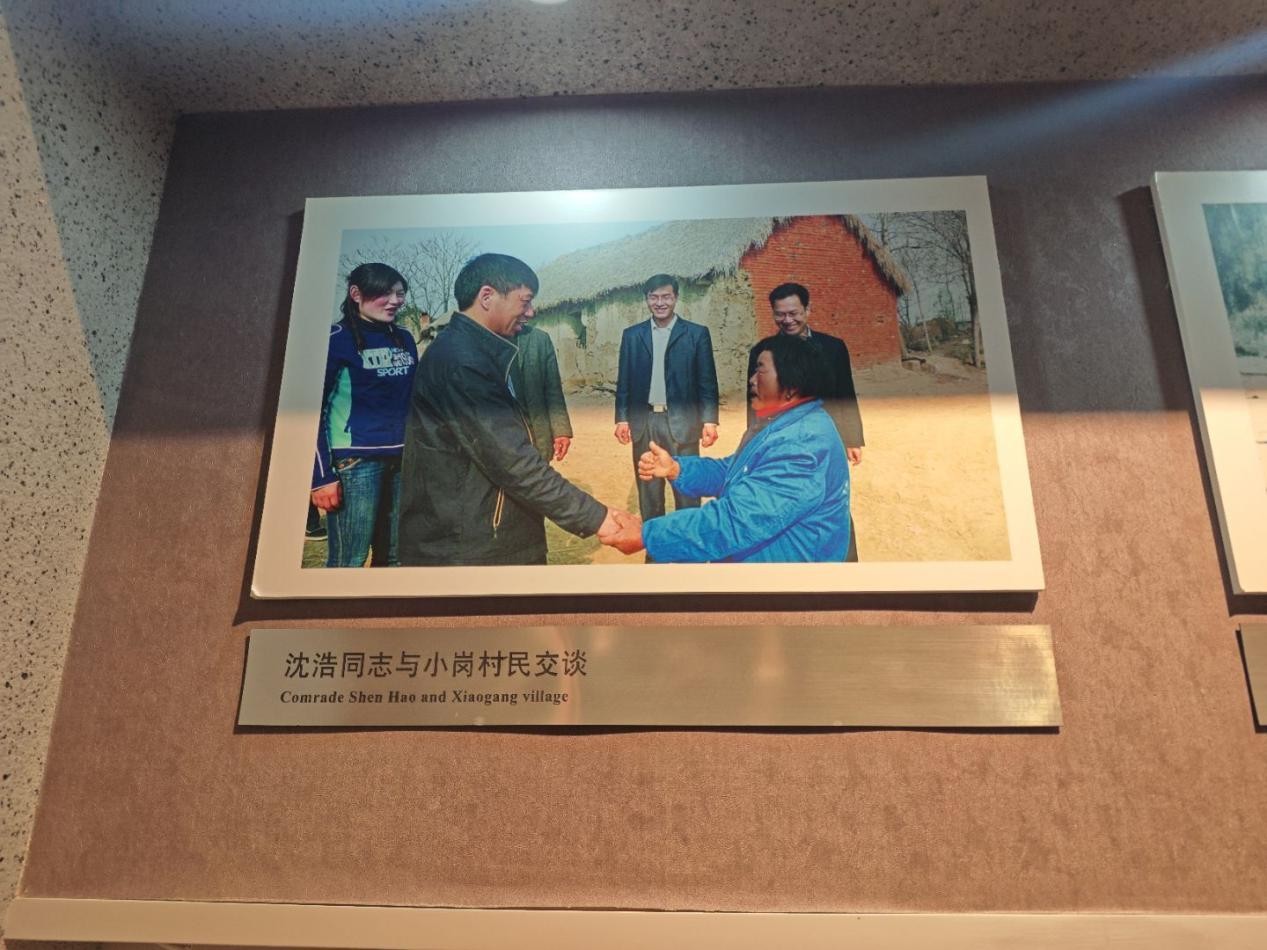

- 追寻榜样足迹,感悟初心力量

- 巢湖学院“寻红色足迹”实践队赴小岗村沈浩故居开展红色艺术之旅。通过实地探访沈浩同志生活工作六年的场所,队员们深刻学习其带领村民

- 07-16

- 建筑知识宣讲,点亮校园梦想

- 建筑知识宣讲,点亮校园梦想

- 07-16

- 历史照亮童心,共绘民族团结

- 07-16

- 情暖桑榆护乡行,青春践行使命担当

- 我们是一支由13名同学组成的,怀揣着责任与热爱的三下乡团队,以“关爱·守护·行动”为核心理念,聚焦社会公益实践,致力于在基层传递

- 07-16

- 追寻先人脚步,继承“沈浩精神”——巢湖学院三下乡学子赴陈列馆,学习先进事迹

- 追寻先人脚步,继承“沈浩精神”——巢湖学院三下乡学子赴陈列馆,学习先进事迹

- 07-16

-

大学生三下乡投稿平台