竹篾里藏岁月,齿轮间生梦想,重人科实践团在箱子村点燃双重火花

2025年7月10日,重庆人文科技学院“一‘科’青‘葱’,‘合’力助‘农’”实践团走进重庆市万州区恒合土家族乡箱子村,围绕非遗传承与科普教育开展了一系列活动,为乡村注入了青春活力。

上午9时许,实践团成员来到当地一位非遗竹编手艺人的家中。这是一座有着几十年历史的土家族传统木屋,屋内靠墙的架子上整齐摆放着竹篮、竹扇、竹筐等竹编作品,竹篾的清香弥漫在空气中。据手艺人介绍,竹编是世代相传的技艺,从选材到成品要经过破篾、晾晒、编织、打磨等好几道工序,每一步都需要耐心与细致。

(图为手艺人在做竹编 王欣怡供图)

交谈中,手艺人周永海提到自己几年前曾患一场重病,虽然经过治疗得以康复,但手部留下了持续性疼痛的后遗症,如今编织时手指的灵活性大不如前,制作速度比生病前下降了近一半。“以前编一个中等大小的竹篮,一天时间就能完成,现在得两天才能做好。”周永海一边说,一边拿起身边的竹篾比划着编织的动作,尽管动作略显迟缓,但眼神中满是对这门技艺的珍视。

(图为支书与实践团成员在体验竹编 胡洋舟供图)

实践团成员认真观察了竹编作品的纹理和结构,用相机记录下关键的制作步骤,并详细询问了竹编技艺的传承现状。针对手艺人面临的销售难题,实践团成员表示,将整理收集到的资料,通过学校官方新媒体平台、短视频账号等渠道宣传其竹编作品,帮助拓宽销售路径,让更多人了解这一传统技艺。

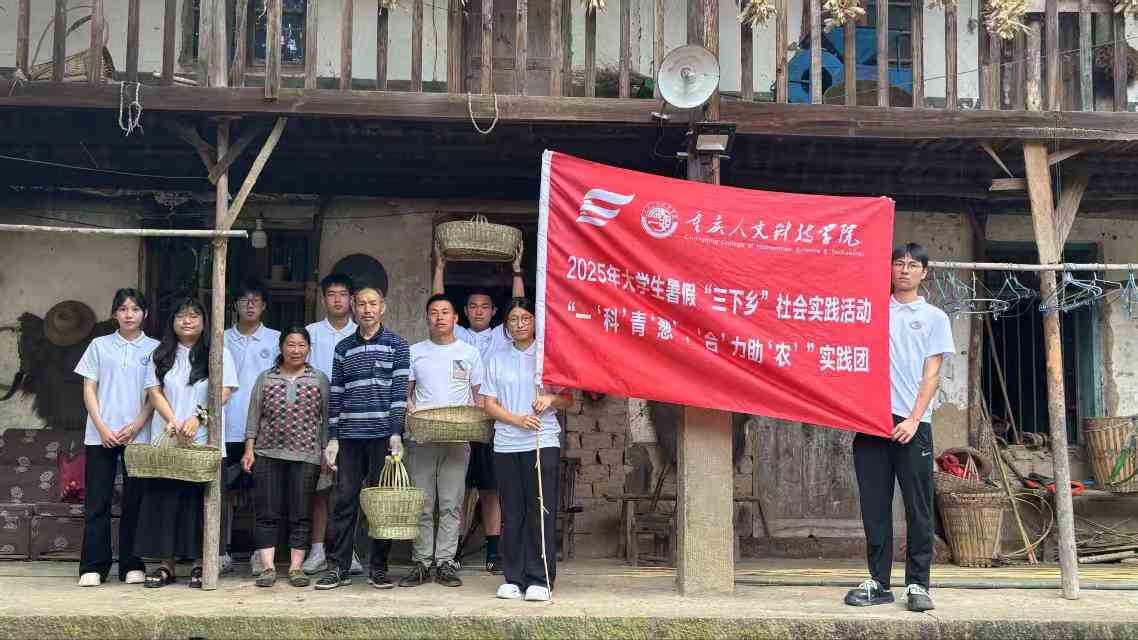

(图为合影 周江供图)

下午2时,箱子村村委会办公室里热闹起来,十余名当地小朋友在家长的陪伴下陆续到场,等待参与实践团组织的科普活动。

(图为实践团成员在讲授心肺复苏过程 陈永豪供图)

活动伊始,实践团成员以“遇到有人晕倒该怎么办”的问题引入,开启了心肺复苏知识的讲解。他们结合海报演示,详细介绍了心肺复苏的适用场景、判断意识的方法、胸外按压的深度与频率、人工呼吸的操作要点等内容。讲解结束后,小朋友们分组上前,在实践团成员的指导下,轮流尝试操作,从判断环境到按压胸部,大家都学得格外认真,有小朋友在操作后还兴奋地和同伴分享自己的体会。

(图为小朋友认真听讲解 唐梵洋供图)

心肺复苏教学结束后,实践团成员搬出了由学生自主设计制作的智能机器模型,瞬间吸引了所有小朋友的目光。实践团成员将其比作“变形金刚”,用生动的语言讲解其中的齿轮传动、连杆结构等机械原理,以及简单的编程逻辑如何控制机器的运动。一位实践团成员边演示边讲解,小朋友们不时举手提问,现场互动频繁。

(图为实践团在为小朋友讲解机器 彭俊博供图)

活动接近尾声时,一位上小学二年级的小朋友邹雨泽举手说道:“这些机器太神奇了,我以后也要好好学习,做一名发明家,做出更厉害的机器!”他的话得到了其他小朋友的附和,现场响起一阵热烈的掌声。

此次箱子村之行,是重庆人文科技学院 “一‘科’青‘葱’,‘合’力助‘农’”实践团践行乡村振兴战略的具体行动。实践团成员把专业知识与乡村需求相结合,在传承传统文化、普及科学知识等方面贡献青年力量。

- 本草青春赋能乡村 红色薪火照亮征程 ——药学系“明月本草行”实践队赴明月村开展“三下乡”活动

- 为深入践行乡村振兴战略,厚植青年学子家国情怀,7月7日至9日,四川护理职业学院药学系“明月本草行”志愿服务队19名师生奔赴成都市蒲

- 07-12

- “北疆青锋”能源报国实践团锡矿实践第四天:探索绿色矿山发展之路

- 2025年7月6日,“北疆青锋”能源报国实践团在锡矿的实践活动已步入第四天,团队成员深入学习绿色矿山相关知识,并实地参观绿色矿山治理

- 07-12

- 广州商学院紫荆志愿服务队赴广宁县寻找“岭南金果”

- 07-12

- 巧手织夏布,麻香润青春——“源”梦智旅团非遗夏布体验绘就乡村传承新篇

- 当夏布的经纬在指尖划过,粗粝的质感里藏着的是宁都小源村百年的时光。“源”梦智旅团的青年们与这项古老的非遗撞了个满怀——听老师傅

- 07-12

- 烟火气里的三下乡:一顿家常菜的 温暖与力量

- 07-12

- 长安青语“声”动尤溪:大学生宣讲团“乡”约青春,“践”行红色传承

- “长安青语”大学生理论宣讲团,旨在通过生动有趣的形式传播科学家精神,激发小学生的爱国情怀与科学兴趣。实践内容结合师范生口语表达

- 07-12

-

大学生三下乡投稿平台