多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

“非遗赋能,乡兴同行”——食品科学系赴上庄镇调研非遗文化

发布时间:2025-07-12 阅读: 一键复制网址

为深入了解非遗文化其深厚底蕴和文化价值,合肥工业大学宣城校区食品科学系“非遗赋能,乡兴同行”暑假社会实践团队于2025年7月10日前往上庄镇,通过一系列的实地考察,亲身体验,深度交流,对当地的非遗文化发展有了新的认知。

寻徽墨文化之源,游胡开文纪念馆之华。10日下午,实践团队到达上庄胡文开纪念馆。胡开文纪念馆位于安徽省绩溪县上庄村口,是一座以纪念清代徽墨大师胡开文(本名胡天柱)为主题的文化场馆。进入其中,仿佛置身于墨香四溢的文学世界。纪念馆原为胡开文长房胡恒德的祖屋,采用徽州传统“通转楼”式结构,融合了清代民居的布局特点。建筑主体为砖木结构,院落布局紧凑,体现了徽派建筑“四水归堂”的空间理念。纪念馆里展出胡开文代表墨品复制件,如“骊龙珠”“千秋光”“八宝药墨”“龙翔凤舞”等,题材涵盖神话、山水、人物。其中位于馆内正中的“地球墨”1915年获巴拿马万国博览会金奖的经典之作,馆内陈列其复制品、奖状及历史照片,象征徽墨国际影响力的巅峰。此外,馆内还通过历史制墨模具(如“棉花图”“十二生肖诗图”墨模)及烟房原料样本,还原松烟炼取、雕模、制墨等传统工序。其中的每一道工序都尽显匠人智慧,让人惊叹于其中的魅力,以及独特的魅力价值。 探徽墨文化之今,习徽墨墨厂之华。11日上午,实践团队在老胡开文墨厂深入学习制墨,以及其核心步骤:炼烟、和胶、捣杵、成型、晾墨、描金六大工序。工序的过程对环境和制墨人技术都有很高的要求,一次完整的制墨过程长达数月甚至数年。进入墨厂,徽墨的阵阵幽香让人感到宁静舒适,在这里我们见到了徽墨的非遗继承人胡嘉明老先生。他向我们仔细讲解制墨过程,面对同学们对制墨细节的提问,老先生都耐心仔细地向我们解答。同学们也亲身参与了其中两个环节。首先将墨膏固,填入石楠木雕版,压紧后以“木膘”(硬木楔)敲击加固。同时,了解了压模三诀:“力均则形正,速缓则纹清,温润则脱模利”。接着同学们还体验了描金的环节,用矿物颜料(金粉、朱砂、石青)描绘纹饰,为墨条增加色彩,成为墨条的点睛之笔。

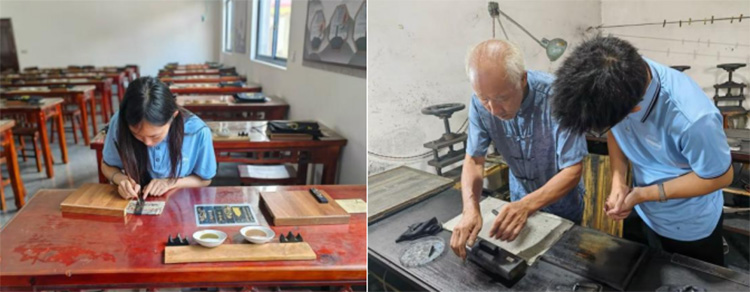

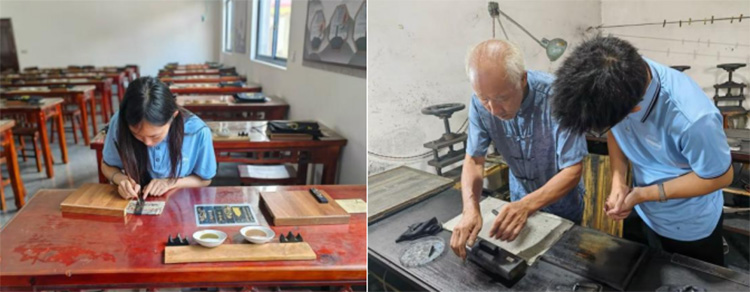

探徽墨文化之今,习徽墨墨厂之华。11日上午,实践团队在老胡开文墨厂深入学习制墨,以及其核心步骤:炼烟、和胶、捣杵、成型、晾墨、描金六大工序。工序的过程对环境和制墨人技术都有很高的要求,一次完整的制墨过程长达数月甚至数年。进入墨厂,徽墨的阵阵幽香让人感到宁静舒适,在这里我们见到了徽墨的非遗继承人胡嘉明老先生。他向我们仔细讲解制墨过程,面对同学们对制墨细节的提问,老先生都耐心仔细地向我们解答。同学们也亲身参与了其中两个环节。首先将墨膏固,填入石楠木雕版,压紧后以“木膘”(硬木楔)敲击加固。同时,了解了压模三诀:“力均则形正,速缓则纹清,温润则脱模利”。接着同学们还体验了描金的环节,用矿物颜料(金粉、朱砂、石青)描绘纹饰,为墨条增加色彩,成为墨条的点睛之笔。

此套工艺凝结千年来匠人智慧,胡开文墨厂至今仍以“一两墨,一两金”的标准守护着这份非遗瑰宝。如何让千年技艺不被机器取代温度,又能被现代市场持续需要?答案或许藏于胡嘉明所言:“怕字当头,传承就难了!只要青年人愿意,就不怕传承不下去。”在当代科技与消费变革的浪潮中,徽墨作为国家级非物质文化遗产,其保护与发展需在“守正”与“创新”间构建动态平衡。当描金匠人的指尖在直播间飞舞,当松烟气息融入电子游戏的视觉叙事,传统便不再是标本,而成为流动的当下。

此套工艺凝结千年来匠人智慧,胡开文墨厂至今仍以“一两墨,一两金”的标准守护着这份非遗瑰宝。如何让千年技艺不被机器取代温度,又能被现代市场持续需要?答案或许藏于胡嘉明所言:“怕字当头,传承就难了!只要青年人愿意,就不怕传承不下去。”在当代科技与消费变革的浪潮中,徽墨作为国家级非物质文化遗产,其保护与发展需在“守正”与“创新”间构建动态平衡。当描金匠人的指尖在直播间飞舞,当松烟气息融入电子游戏的视觉叙事,传统便不再是标本,而成为流动的当下。

胡开文纪念馆与墨厂共同构建了徽墨文化的“记忆场域”:前者以文物与文献凝固历史,后者以匠艺与创新激活当下。从巴拿马金奖的“地球墨”到直播间飞舞的描金笔,徽墨的传承之路印证了——传统并非静止的标本,而是流动的江河。唯有以开放姿态拥抱时代,方能在千年松烟中续写新章。

胡开文纪念馆与墨厂共同构建了徽墨文化的“记忆场域”:前者以文物与文献凝固历史,后者以匠艺与创新激活当下。从巴拿马金奖的“地球墨”到直播间飞舞的描金笔,徽墨的传承之路印证了——传统并非静止的标本,而是流动的江河。唯有以开放姿态拥抱时代,方能在千年松烟中续写新章。

寻徽墨文化之源,游胡开文纪念馆之华。10日下午,实践团队到达上庄胡文开纪念馆。胡开文纪念馆位于安徽省绩溪县上庄村口,是一座以纪念清代徽墨大师胡开文(本名胡天柱)为主题的文化场馆。进入其中,仿佛置身于墨香四溢的文学世界。纪念馆原为胡开文长房胡恒德的祖屋,采用徽州传统“通转楼”式结构,融合了清代民居的布局特点。建筑主体为砖木结构,院落布局紧凑,体现了徽派建筑“四水归堂”的空间理念。纪念馆里展出胡开文代表墨品复制件,如“骊龙珠”“千秋光”“八宝药墨”“龙翔凤舞”等,题材涵盖神话、山水、人物。其中位于馆内正中的“地球墨”1915年获巴拿马万国博览会金奖的经典之作,馆内陈列其复制品、奖状及历史照片,象征徽墨国际影响力的巅峰。此外,馆内还通过历史制墨模具(如“棉花图”“十二生肖诗图”墨模)及烟房原料样本,还原松烟炼取、雕模、制墨等传统工序。其中的每一道工序都尽显匠人智慧,让人惊叹于其中的魅力,以及独特的魅力价值。

作者:蒋宜玮 来源:合肥工业大学宣城校区食品科学系

扫一扫 分享悦读

- “非遗赋能,乡兴同行”——食品科学系赴上庄镇调研非遗文化

- 为深入了解非遗文化其深厚底蕴和文化价值,合肥工业大学宣城校区食品科学系“非遗赋能,乡兴同行”暑假社会实践团队于2025年7月10日前

- 07-12

- “惠溪知行”支教记:第二堂体育课开讲

- 07-12

- “惠溪知行”支教记:翰墨点亮乡村课堂

- 07-12

- 湘西古丈:大学生志愿者进村开展 防溺水安全教育

- 07-11

- “惠溪知行”支教记:一堂浸润家国情怀的朗诵课

- 07-11

- “惠溪知行”支教记:一节课程传习 毛氏六段真功夫

- 07-11

-

大学生三下乡投稿平台