塔里木大学:青春力量激活文化传承新生态,学子担当点燃文明延续好薪火

- 发布时间:2025-08-19 阅读:

- 来源:多彩大学生网

6月30日至7月4日,塔里木大学历史与哲学学院 “文物里的中国” 实践团走进阿拉尔市十二团中学、学苑社区、花园社区及胡杨社区,以“触摸历史脉络,传承文化薪火”为主题,开展了一场文化传承盛宴。团队创新采用“新疆考古发现系统宣讲+非遗技艺沉浸式体验”双线联动模式,为当地青少年打造立体化文化课堂,让古老的技艺焕发新生,以青春之力为“文化润疆”工程注入鲜活动能。

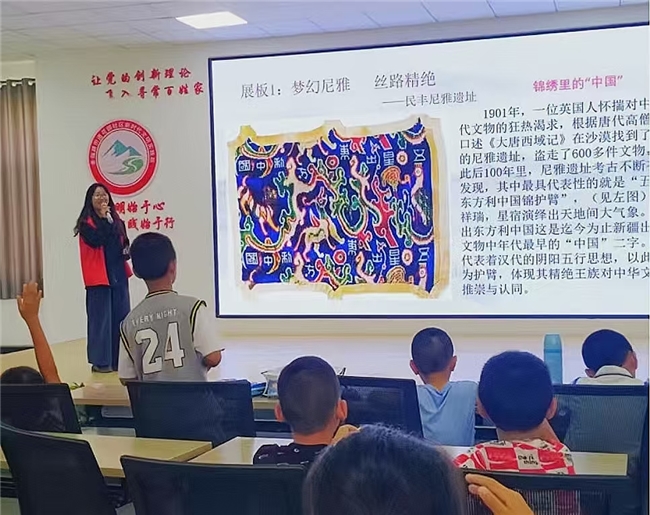

图为王筱涵向学生代表们讲解尼雅遗址的考古故事。韩郡华 供图

“大家看这块锦护臂上的文字 ——‘五星出东方利中国’,这是迄今为止新疆出土文物中年代最早的‘中国’二字,承载着汉代精绝王族对中原文化的认同与推崇。”在十二团中学的宣讲现场,实践团成员王筱涵指着《新疆十大重大考古发现集萃》展板上的“五星出东方利中国”锦护臂,向六至九年级的学生代表们讲述尼雅遗址的考古故事。

这场宣讲并非简单的知识普及,而是一场跨越千年的历史对话。实践团以尼雅遗址为切入点,还原了1901年英国探险家依据《大唐西域记》发现遗址、盗走600余件文物的历史背景,又细数了此后百年间的考古新发现,让学生们在文物的 “失与得” 中感受历史厚重。除了尼雅遗址,实践团还系统介绍了温泉阿敦乔鲁遗址与墓地、尉犁营盘汉晋遗址等新疆十大重大考古发现,通过 PPT 展示、文物影像资料、知识问答等形式,串联起新疆悠久的文明演进脉络。

图为团队成员协助小朋友们体验古法制作香囊。韩郡华 供图

若说考古宣讲是“知”的启蒙,非遗体验则是“行”的实践。实践团在校园与社区设置了丰富的体验区,让青少年在亲手操作中感受传统文化的温度。雕版印刷区,孩子们执滚筒蘸取墨汁,在宣纸上轻轻一拓,古老的纹样便清晰浮现;扎染摊位前,白布在染料中浸染、晾晒,逐渐呈现出独一无二的蓝白纹理,孩子们惊叹于“随意折叠竟能生出如此美丽的图案”;竹编体验区,纤细的竹条在指尖穿梭,慢慢变成小巧的篮子、笔筒,孩子们体会着工匠精神的传承;中药香囊制作区最是热闹,艾草的清香、丁香的醇厚弥漫在空气中,孩子们在团队成员的指导下辨识香料、称量封装,感受传统医药文化的智慧。

图为团队成员带领小朋友们体验投壶。黄晶晶 供图

为增强互动性,实践团创新设计“铜币兑换制”:孩子们通过投壶挑战或文物知识问答赚取“古代货币”,再用铜币兑换心仪的非遗体验项目。十二团中学的操场上,投壶游戏排起了长队,孩子们屏住呼吸将箭矢投向壶中,投中的欢呼与未中的惋惜交织成欢乐的乐章。“投壶不只是游戏,更是古人礼仪的体现,比如投掷时要保持姿态端正,这是对他人的尊重。”实践团成员一边示范,一边讲解,让孩子们在玩乐中领悟传统礼仪。这种“触摸”带来的改变显而易见。在十二团中学的成果展示环节,孩子们举着自己的漆扇书签、脸谱作品与实践团成员合影,争先恐后地分享:“我知道了扎染是大理白族的技艺”“中药香囊在古代是用来防疫的”“下次我想学剪纸”。花园社区的一位老人则拉着实践团成员的手说:“这些手艺年轻人都快忘了,你们能来教孩子,真好!”

图为扎染成果展示。黄晶晶 供图

作为塔里木大学“三下乡”活动的重要组成部分,此次实践活动是高校服务基层文化传承的生动实践。团队将专业知识与文化传播结合,既深入挖掘新疆历史文化资源,又创新活动形式,让青少年在“可参与、可感知”的体验中构建文化认知。正如实践团指导老师所说:“考古发现实证了多民族共同体的历史渊源,非遗体验唤醒了文化认同的情感基因,这正是我们开展活动的核心目的 —— 让青少年从心底里热爱传统文化,建立文化自信。”

图为团队成员合照。韩郡华 供图

活动虽已落幕,但传承的脚步从未停歇。“文物里的中国”实践团计划未来走进更多基层单位,继续探索“考古 + 非遗”的融合模式,深入挖掘新疆历史文化中的精神标识,让中华优秀传统文化在青春力量的推动下,在南疆大地上绽放更绚丽的光彩,成为新时代文明画卷中最生动的注脚。

文稿:徐雪莲 王筱涵

摄影:韩郡华 黄晶晶

- 塔里木大学:青春力量激活文化传承新生态,学子担当点燃文明延续好薪火

- 2025-08-19

- 安徽中医药大学:中西合璧探医道,岐黄新章共研描

- 为弘扬中华优秀传统文化,增强学生对中医药文化的认知与认同感,2025年7月1日,安徽中医药大学中西医结合学院“星火青年志愿

- 2025-08-18

- 守护安全线 情暖桑梓地

- 2025-08-18

- 微光筑梦-心灵双约开设“八一”建军节剪纸主题活动

- 2025-08-18

- 文化兴青年答!——江南大学设计学院赴贵州省黔东南州开展暑期实践

- 2025-08-18

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台