多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

在知识的原野上播种希望

发布时间:2025-02-17 阅读: 一键复制网址

冬日的晨光透过玻璃幕墙斜斜地洒在阅览室的长桌上,书页翻动间浮动的尘埃在光柱中翩跹起舞。实践成员黄智茵站在东莞图书馆自助图书馆前,十五天的社会实践恍若一场浸润书香的精神远行,让课本上的理论文字在现实土壤中绽放出鲜活的生命力。

一、从理论到实践的解码之旅

在信息检索区指导读者使用数字资源时,实践成员黄智茵忽然想起《信息素养》课本里晦涩的专业术语。当亲眼见到退休教师王阿姨因为成功下载论文而舒展的眉头,当手把手教会务工青年小陈使用期刊数据库,那些原本停留在纸面的“信息鸿沟”“数字包容”概念突然有了温度。在多媒体体验区,实践成员黄智茵组织亲子数字阅读活动的经历,让传播学课堂讨论的“媒介素养”课题化作孩子们触碰交互屏幕时发亮的眼睛。

古籍修复室的工作经历尤其令我震撼。看着修复师用毫米级精准的笔触修补破损的《东莞县志》,文献保护课堂上教授的“修旧如旧”原则在羊皮纸与浆糊的芬芳中变得具体可感。当实践成员黄智茵第一次触碰到清代刻本凹凸有致的雕版纹路,纸张的呼吸与历史的脉搏竟如此真实可触。

二、城市书房里的众生相

每天开馆时分,总能在自修区看见那位坚持晨读的盲人按摩师。他的盲文阅读器规律地发出“哒哒”声响,与周围翻书声交织成独特的晨曲。在视障阅览室,实践成员黄智茵协助他查找养生类书籍的经历,让她真正理解了“知识平权”四个字的分量。他摸索书本时嘴角的笑意,胜过千言万语的理论阐释。

少儿阅览区永远充满着蓬勃的生机。有个扎羊角辫的小姑娘每天准时来借《哈利波特》,她的借阅记录从《魔法石》延续到《死亡圣器》,书脊上的编码像一串成长的密码。当我为她推荐《纳尼亚传奇》时,她眼中迸发的期待光芒,让我想起教育学课本里说的“阅读的种子”——原来这就是知识传承最美的模样。

三、文明灯塔的守望与传承

在地方文献馆整理东莞非遗档案时,莞香制作技艺传承人黄老的来访让我记忆犹新。他布满老茧的手抚过樟木箱里的香谱古籍,给我们讲述传统制香七十二道工序时,那些泛黄的书页仿佛重新流动起时光的沉香。这种跨越时空的文化对话,让文化遗产保护理论不再是冰冷的学术命题。

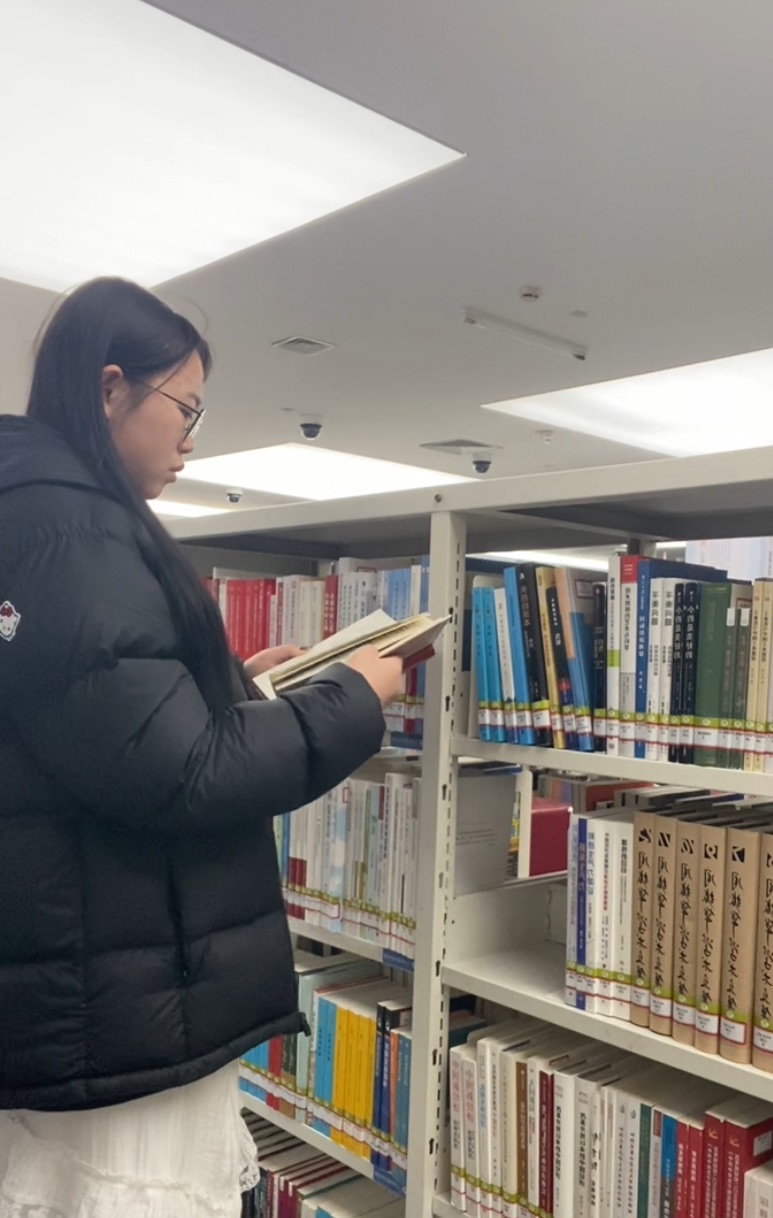

临别前夜,实践成员黄智茵站在书架旁阅读。电子借阅机闪烁的蓝光与纸质书的墨香在此处奇妙交融,年轻学子与银发读者在知识殿堂里共享着同等的光明。这座建筑面积4.6万平方米的文化地标,不仅承载着东莞的城市记忆,更在数字洪流中守护着人文精神的灯塔。

这座知识的粮仓里,每个岗位都是文明传承的驿站,每次学习都是理论照进现实的微芒。实践手册上的学时记录终会泛黄,但那些在实践中获得的顿悟、在交流中收获的感动,将会永远铭刻在我对知识与服务的理解中,成为指引未来航程的永恒星光。

在信息检索区指导读者使用数字资源时,实践成员黄智茵忽然想起《信息素养》课本里晦涩的专业术语。当亲眼见到退休教师王阿姨因为成功下载论文而舒展的眉头,当手把手教会务工青年小陈使用期刊数据库,那些原本停留在纸面的“信息鸿沟”“数字包容”概念突然有了温度。在多媒体体验区,实践成员黄智茵组织亲子数字阅读活动的经历,让传播学课堂讨论的“媒介素养”课题化作孩子们触碰交互屏幕时发亮的眼睛。

古籍修复室的工作经历尤其令我震撼。看着修复师用毫米级精准的笔触修补破损的《东莞县志》,文献保护课堂上教授的“修旧如旧”原则在羊皮纸与浆糊的芬芳中变得具体可感。当实践成员黄智茵第一次触碰到清代刻本凹凸有致的雕版纹路,纸张的呼吸与历史的脉搏竟如此真实可触。

二、城市书房里的众生相

每天开馆时分,总能在自修区看见那位坚持晨读的盲人按摩师。他的盲文阅读器规律地发出“哒哒”声响,与周围翻书声交织成独特的晨曲。在视障阅览室,实践成员黄智茵协助他查找养生类书籍的经历,让她真正理解了“知识平权”四个字的分量。他摸索书本时嘴角的笑意,胜过千言万语的理论阐释。

少儿阅览区永远充满着蓬勃的生机。有个扎羊角辫的小姑娘每天准时来借《哈利波特》,她的借阅记录从《魔法石》延续到《死亡圣器》,书脊上的编码像一串成长的密码。当我为她推荐《纳尼亚传奇》时,她眼中迸发的期待光芒,让我想起教育学课本里说的“阅读的种子”——原来这就是知识传承最美的模样。

三、文明灯塔的守望与传承

在地方文献馆整理东莞非遗档案时,莞香制作技艺传承人黄老的来访让我记忆犹新。他布满老茧的手抚过樟木箱里的香谱古籍,给我们讲述传统制香七十二道工序时,那些泛黄的书页仿佛重新流动起时光的沉香。这种跨越时空的文化对话,让文化遗产保护理论不再是冰冷的学术命题。

临别前夜,实践成员黄智茵站在书架旁阅读。电子借阅机闪烁的蓝光与纸质书的墨香在此处奇妙交融,年轻学子与银发读者在知识殿堂里共享着同等的光明。这座建筑面积4.6万平方米的文化地标,不仅承载着东莞的城市记忆,更在数字洪流中守护着人文精神的灯塔。

这座知识的粮仓里,每个岗位都是文明传承的驿站,每次学习都是理论照进现实的微芒。实践手册上的学时记录终会泛黄,但那些在实践中获得的顿悟、在交流中收获的感动,将会永远铭刻在我对知识与服务的理解中,成为指引未来航程的永恒星光。

作者:扬州大学广陵学院 黄智茵 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 广西师范大学职师电商团队深入崇左扶绥——以青春之力助力夏威夷产业振兴

- 2025年1月12日-1月13日,广西师范大学职业技术师范学院电子商务专业的团队赴广西崇左市扶绥县,开展以“坚果产业助力乡村振兴”为主题

- 02-18

- 川农团队聚焦农村微污染水源处理助力农业发展

- 02-18

- 在知识的原野上播种希望

- 02-17

- 南通大学云支教云讲堂:爱与成长的双向奔赴

- 02-17

- 初涉云支教,开启奇妙之旅

- 02-17

- 云支教之旅:心灵的成长与触动

- 02-17

- 山东中医药大学社会实践,回访兰陵一中行

- 02-17

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台