多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

长江之灵 生命之约

发布时间:2025-02-09 阅读: 一键复制网址

佑豚行动—长江江豚保护行动调查

为响应总书记“绿水青山就是金山银山”的号召,社会实践团队“佑豚行动小队”针对长江中最后的鲸豚类动物—江豚,展开了调查,为江豚保护发挥东大智慧,展现青年大学生的使命与担当。

图1-团队介绍

团队成员所在学院与生物高度相关,成员的相关知识促进了大家对长江江豚濒危现状的理解,而团队中生物与计算机双学位的蒋利伟同学在思考普通大学生如何为江豚保护出力时为大家提供了独特的思路。一、实践过程

团队围绕“青春先行乡村振兴,自找苦吃至善成长”主题,通过线上问卷与线下采访,实地调查相结合的方式进行调研。首先在线上发布了对江豚了解程度的问卷,之后又实地考察了中山码头附近的江豚栖息地,并采访南京江豚保护协会副会长姜盟,对长江江豚的发展与协会的保护措施有了充分的了解。

1.云端织梦,守护江豚的微光

在数字化的浪潮中,佑豚行动小队首先选择了线上作为团队的起点。通过精心设计的问卷,他们在虚拟的世界里编织了一张关于江豚保护的网。问卷不仅涵盖了公众对江豚的认知程度,还深入探讨了人们对生态保护的意识与态度。团队成员利用社交媒体平台广泛传播问卷,吸引了来自不同年龄层和背景的参与者。

通过数据分析,团队发现尽管江豚作为长江的旗舰物种,其保护现状却鲜为人知:部分人对长江江豚保护比较陌生,但是公众对江豚保护的意愿较强,这警示团队不仅需进一步加大宣传力度,还需要推出更多让公众能够参与进去的保护活动。这一发现促使团队更加坚定了加大宣传力度的决心。

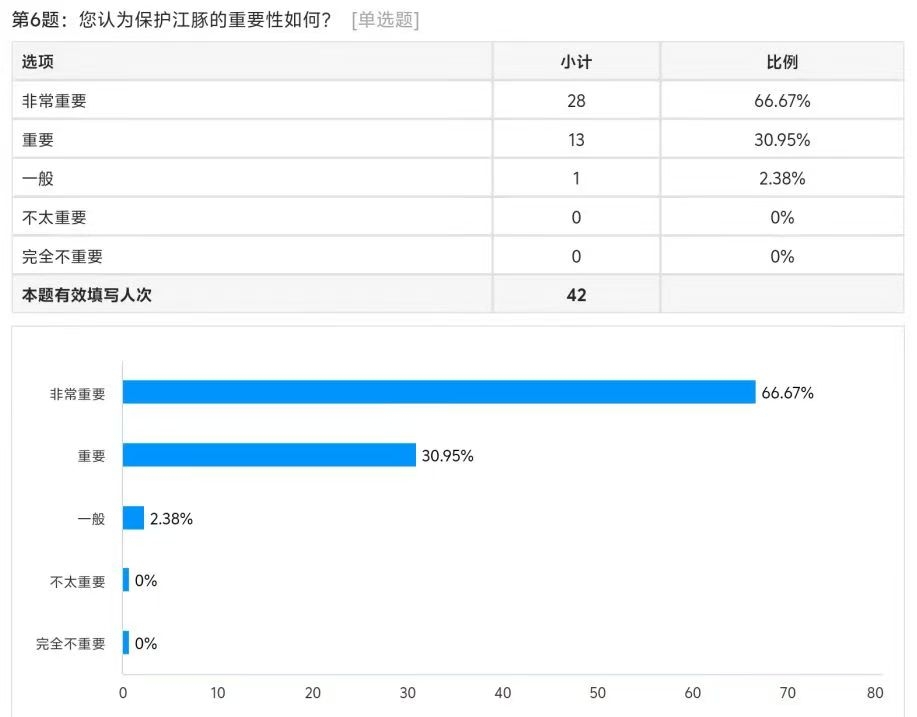

图2-调查问卷部分问题及结果

团队在实践过程中开展问卷调查,发现超60%同学知晓江豚保护,但对其濒危原因认知不足。2.实地探访,触摸江豚的呼吸

佑豚行动小队踏上了实地考察的征程。团队首先来到了中山码头附近的江豚栖息地,观看了江豚在长江中的游弋的影像,了解到江豚保护的“前世今生”。

随后,团队采访了南京江豚保护协会的副会长姜盟,深入了解了江豚的生存现状及保护协会所采取的措施,从保护者口中认识到江豚保护即“步履艰难”又“充满希望”的现状。在江豚书屋,团队成员与江豚爱好者们进行了面对面的交流,聆听了他们与江豚之间的故事,感受到了民间保护力量的温暖与坚持。团队深刻了解到南京作为长江流域唯一能在城区江段稳定观测野生江豚的城市,其保护工作纵观全国具有重要的标杆意义。

图3-采访南京江豚保护协会副会长姜盟

在江豚书屋旁的保护公园,团队成员目睹了“人与自然和谐共生”的生动实践。

图4-寻找长江江豚的爱好者

通过采访团队了解到,南京保护模式融合了政府、科研机构、国际组织与公众力量。例如,在建的锦文路过江通道为保护江豚,优化桥梁设计,主跨达2186米,避免江中设施干扰栖息地。这种“发展让渡生态”的理念,为团队思考可持续城市提供了范本。团队最终总结出了两个协会和政府推行实施的促进人与自然和谐共生的政策:

- 城市公园的生态修复

保护公园通过湿地植被恢复、鱼类增殖放流,为江豚提供稳定食源。2024年调查显示,保护区水体理化指标达II类标准,浮游生物、底栖动物多样性丰富,支撑了江豚种群增长。团队还观察到公园内设置的“驱豚声波系统”,减少船舶噪音对江豚的干扰,体现了工程与生态的平衡智慧。 - 网红打卡地的生态教育

协会与政府联合发布《南京长江江豚城市观赏导航图》,将江豚活跃水域打造为市民观豚打卡点。昔日的工业码头,如今成为孩子们认识自然的课堂,这正是城市转型的缩影。

图5-在江豚书屋了解长江江豚的保护情况

文创设计宣传既能激发大众对江豚的兴趣,让保护动物走入集体视野中,吸引更多人关注甚至投身于江豚保护行动之中,又能为普通群众科普科学知识,提高全民认知能力。江豚书屋就是这样的一个文创点位。

江豚书屋内陈列《大江豚影》《南京常见水生野生动物识别手册》等科普图书,以影像、图解和互动装置呈现江豚生物学特征与保护历程。其中,《大江豚影》首次系统梳理江豚文化,收录南京江豚栖息地独家摄影与保护区管理经验,获江苏省科普作品一等奖。

最终,团队将所见、所闻、所思凝聚成一份详实的调查报告,不仅为江豚保护提供了科学的依据,也为社会大众敲响了生态保护的警钟。佑豚行动小队用实际行动诠释了“绿水青山就是金山银山”的理念,展现了新时代青年的责任与担当。

结语

通过线上与线下的有机结合,佑豚行动小队不仅收集了大量宝贵的数据和信息,更在实践中深化了对江豚保护的理解。团队的努力,如同点点星光,汇聚成照亮江豚未来的希望之光。青春的力量,正以实际行动守护着这片绿水青山,展现着新时代青年的责任与担当。

此行让团队深刻体会到,江豚保护是一场科学与温情并重的持久战。南京的经验证明,当生态优先成为城市基因,当每个个体从旁观者变为行动者,“人与自然和谐共生”便不再遥远。正如江豚跃出水面时的涟漪,我们的每一次努力,都将为长江注入更多生机。

守护江豚,你我同行!

作者:佑豚行动小队 来源:佑豚行动小队

扫一扫 分享悦读

- 寒期实践 | 学思践悟新思想 · 武汉大学“暴洪防治,共创未来”实践队赴武汉、长沙实践活动圆满结

- 为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要指示精神,进一步强化对防洪抗洪工作的系统认知与实践探索,2025年1月,武汉大学电

- 02-09

- 寒期实践 | 学思践悟新思想 · 武汉大学“暴洪防治,共创未来”实践队赴长沙实践活动圆满收官

- 为了深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,学习贯彻习近平总书记就保障防洪安全作出的一系列重要讲话重要指示批示,2025年1月24

- 02-09

- 长江之灵 生命之约

- 02-09

- 南湖畔,寻红色根脉,燃青春之火

- 02-09

- 追溯一大会址红色根脉,奏响时代奋进强音

- 02-09

- 卫辉“她”力量:联动帮扶,共绘矫正人生新画卷

- 此次活动是河南卫辉市举办的“联动帮扶,护航矫正”女性矫正对象教育帮扶活动,旨在帮助女性矫正对象培养积极生活态度,提升社会融

- 02-09

- “数字浪潮中的创业航程”

- ——2025年寒假调研活动“大学生创业意向与行为”的心得

- 02-09

- “在数字经济浪潮中寻找机遇”

- 2025年寒假调研活动“大学生创业意向与行为”的心得

- 02-09

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台