多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

乡村振兴促进团|塞罕坝精神指导下鄂尔多斯荒漠化治理途径的探索

发布时间:2024-08-29 关注: 一键复制网址

实践过程:

一、项目策划:

团队成员抱着大学生应为有为之事,深入细节,与当前国家发展同呼吸共命运的想法,结合西北环境状态,在塞罕坝精神的指导下,提出问题:如何利用荒漠?如何让荒漠在现代国家发展进程中焕发新的生机,创造新的价值?团队成员积极协作,努力思考,以能源与荒漠化现状为切入点,以鄂尔多斯为发展中的典型城市进行考虑,在多次会议和询问指导老师后提出活动的具体实施步骤以及所需材料后完成具体策划。

二、情况调研:

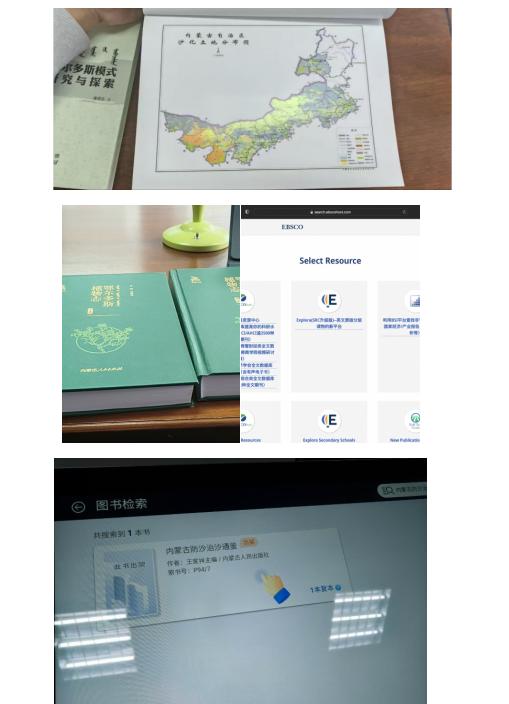

团队在小学期末期在校图书馆及省图书馆通过线下查阅线上讨论的方式,分析土地资源现状与当前政策,充分收集了目前国家在西北地区的新型土地利用方式与典型案例,并通过《毛乌素绿色传奇》《生生不息》《在达尔邑特部落》等文学作品认识了不同视角下干旱地区的生活。8月初,团队赴鄂尔多斯市与当地新能源公司就相关问题进行了深度交流,同时对当地诸如林建局的政府部门进行了面访,并在当地进行问卷调查,对此前搜集到的数据进行落实,同时为方案进行了更实际性,实践性的丰富与改良。

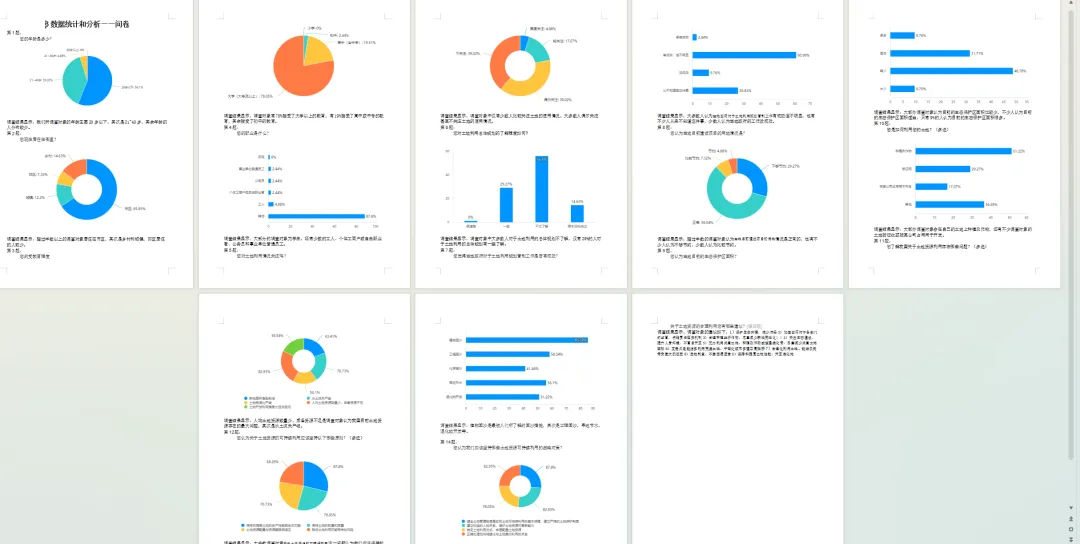

三、数据处理:

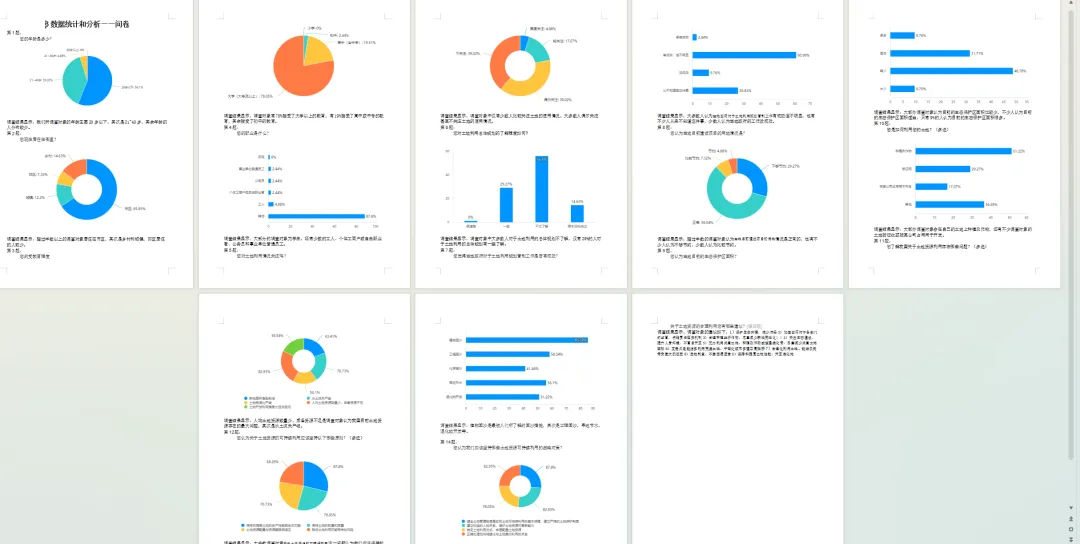

从鄂尔多斯返回后,团队首先以消息来源为标准归纳整理了所获得的信息,之后以消息的可信度加权,可视化了当前我们所了解到的荒漠化数据。随后小组成员翻阅了大量植物图鉴及百科,挑选了约二十种可行的植物种类,结合光伏及风能发电的优缺点和植物自身特性设计了三种不同的光伏-风能-生物质能荒漠化治理模型,最后根据鄂尔多斯地区不同的土壤日照及降水量条件,将三种模型与实际地区匹配得到了最终的综合模型。

四、结果产出:

在完成整体模型的搭建后,小组成员按照自己所负责的模块分段撰写了题为《以鄂尔多斯荒漠化地区能源利用与抗荒政策为例建设绿色生态城市模型》的4万字的论文,从植物的选择到光伏与风能发电结构,从小模型的搭建到大模型的完善,由浅入深的阐述了课题的整个过程与最终成果,并通过邮件的方式发送给了相关部门,以期望成果贡献于现实实际。在项目的最后四天,小组集中进行了思政教育,参与了党课与团课的学习后,最终形成了完整的政府政策建议书。

五、实践感悟:

在结束本次实践活动后,我们团队成员在最终总结的阶段中,表示历经这次活动的历练,获得了多方面长足的进步。大家通过回望本次活动历程,总结收获:

我们在图书馆中逐页钻研,面对海量信息,始终不畏艰难地寻找着一线希望。在这个过程中,每一个问题的解答都需要我们的全心投入和深入思考。我们翻阅资料,收集数据,寻求专家的指导与支持,不断地调整思路和方法,以期达成最优的解决方案。每一步的探索都是一次新的挑战,每一次的讨论都是一次智慧的碰撞。随着知识的积累和对课题理解的加深,我们逐渐认识到团队协作的真正意义,也更深刻地领悟到解决复杂问题的艰辛与乐趣。在这次实践活动中,我们不仅收获了无数的知识和经验,更收获了彼此间的信任与默契。虽然最终的成果或许还不能完全符合我们最初的设想,但它早已远远超出了我们曾经的期待。我们深知,真正的收获不仅在于最后的结果,更在于这一段用汗水与智慧浇灌的旅程。通过这段经历,我们的团队每一个人都得到了前所未有的成长,我们共同迈出了通往梦想的坚实一步。

在这个暑假的实践中,通过该项目以及相关书籍的阅读,我们更达到对相关精神的更深一步领悟,体会到绿水青山才是金山银山,国家如今的可持续发展理念的高明以及用心良苦。在文献的探索中,亦体会到无数前辈的努力与奋斗精神,一株株鉴别植物,一寸寸勘探土地,一双双手,敢将荒漠变绿洲,这正是不辞辛劳的塞罕坝精神,我们在实践活动中充分体悟到这些,并深深折服。

六、结语:

在7月25日至8月27日的一个多月里,由七名同学组成的实践小组开展了一次深入基层的社会实践活动。我们深入干旱地区,亲身走访,切身体会到当地人民生活的真实与艰辛,深刻领悟到中国共产党“塞罕坝精神”中蕴含的坚韧不拔和无畏前行的力量。此次实践不仅让成员们的视野更加开阔,还显著提升了他们在信息采集、数据处理和模型搭建等方面的能力。

活动结束后,小组成员表示,这次经历使他们在理论与实践的结合中成长,也在挑战自我中看到了自身的潜力。无论何时回忆起这段旅程,成员们都会为这段宝贵的探索感到自豪。正是这段心灵的洗礼和精神的升华,为他们的未来发展奠定了更加坚实的基础。

一、项目策划:

团队成员抱着大学生应为有为之事,深入细节,与当前国家发展同呼吸共命运的想法,结合西北环境状态,在塞罕坝精神的指导下,提出问题:如何利用荒漠?如何让荒漠在现代国家发展进程中焕发新的生机,创造新的价值?团队成员积极协作,努力思考,以能源与荒漠化现状为切入点,以鄂尔多斯为发展中的典型城市进行考虑,在多次会议和询问指导老师后提出活动的具体实施步骤以及所需材料后完成具体策划。

二、情况调研:

团队在小学期末期在校图书馆及省图书馆通过线下查阅线上讨论的方式,分析土地资源现状与当前政策,充分收集了目前国家在西北地区的新型土地利用方式与典型案例,并通过《毛乌素绿色传奇》《生生不息》《在达尔邑特部落》等文学作品认识了不同视角下干旱地区的生活。8月初,团队赴鄂尔多斯市与当地新能源公司就相关问题进行了深度交流,同时对当地诸如林建局的政府部门进行了面访,并在当地进行问卷调查,对此前搜集到的数据进行落实,同时为方案进行了更实际性,实践性的丰富与改良。

三、数据处理:

从鄂尔多斯返回后,团队首先以消息来源为标准归纳整理了所获得的信息,之后以消息的可信度加权,可视化了当前我们所了解到的荒漠化数据。随后小组成员翻阅了大量植物图鉴及百科,挑选了约二十种可行的植物种类,结合光伏及风能发电的优缺点和植物自身特性设计了三种不同的光伏-风能-生物质能荒漠化治理模型,最后根据鄂尔多斯地区不同的土壤日照及降水量条件,将三种模型与实际地区匹配得到了最终的综合模型。

四、结果产出:

在完成整体模型的搭建后,小组成员按照自己所负责的模块分段撰写了题为《以鄂尔多斯荒漠化地区能源利用与抗荒政策为例建设绿色生态城市模型》的4万字的论文,从植物的选择到光伏与风能发电结构,从小模型的搭建到大模型的完善,由浅入深的阐述了课题的整个过程与最终成果,并通过邮件的方式发送给了相关部门,以期望成果贡献于现实实际。在项目的最后四天,小组集中进行了思政教育,参与了党课与团课的学习后,最终形成了完整的政府政策建议书。

五、实践感悟:

在结束本次实践活动后,我们团队成员在最终总结的阶段中,表示历经这次活动的历练,获得了多方面长足的进步。大家通过回望本次活动历程,总结收获:

我们在图书馆中逐页钻研,面对海量信息,始终不畏艰难地寻找着一线希望。在这个过程中,每一个问题的解答都需要我们的全心投入和深入思考。我们翻阅资料,收集数据,寻求专家的指导与支持,不断地调整思路和方法,以期达成最优的解决方案。每一步的探索都是一次新的挑战,每一次的讨论都是一次智慧的碰撞。随着知识的积累和对课题理解的加深,我们逐渐认识到团队协作的真正意义,也更深刻地领悟到解决复杂问题的艰辛与乐趣。在这次实践活动中,我们不仅收获了无数的知识和经验,更收获了彼此间的信任与默契。虽然最终的成果或许还不能完全符合我们最初的设想,但它早已远远超出了我们曾经的期待。我们深知,真正的收获不仅在于最后的结果,更在于这一段用汗水与智慧浇灌的旅程。通过这段经历,我们的团队每一个人都得到了前所未有的成长,我们共同迈出了通往梦想的坚实一步。

在这个暑假的实践中,通过该项目以及相关书籍的阅读,我们更达到对相关精神的更深一步领悟,体会到绿水青山才是金山银山,国家如今的可持续发展理念的高明以及用心良苦。在文献的探索中,亦体会到无数前辈的努力与奋斗精神,一株株鉴别植物,一寸寸勘探土地,一双双手,敢将荒漠变绿洲,这正是不辞辛劳的塞罕坝精神,我们在实践活动中充分体悟到这些,并深深折服。

六、结语:

在7月25日至8月27日的一个多月里,由七名同学组成的实践小组开展了一次深入基层的社会实践活动。我们深入干旱地区,亲身走访,切身体会到当地人民生活的真实与艰辛,深刻领悟到中国共产党“塞罕坝精神”中蕴含的坚韧不拔和无畏前行的力量。此次实践不仅让成员们的视野更加开阔,还显著提升了他们在信息采集、数据处理和模型搭建等方面的能力。

活动结束后,小组成员表示,这次经历使他们在理论与实践的结合中成长,也在挑战自我中看到了自身的潜力。无论何时回忆起这段旅程,成员们都会为这段宝贵的探索感到自豪。正是这段心灵的洗礼和精神的升华,为他们的未来发展奠定了更加坚实的基础。

作者:西安交通大学-沙海绿洲探索者团队 来源:西安交通大学-沙海绿洲探索者团队

扫一扫 分享悦读

- 灵璧县大学生志愿队三下乡之个人感悟

- 08-29

- 天水市暑期武术社会实践总结

- 我们在天水市进行武术传播社会实践,武术在天水市非常受欢迎,武术健身,提高免疫力,非常有魅力

- 08-29

- 乡村振兴促进团|塞罕坝精神指导下鄂尔多斯荒漠化治理途径的探索

- “塞罕坝精神”作为在新中国诞生就开始孕育的精神,“勤俭建场,艰苦创业,科学求实,无私奉献”的精神内核指导了之后无数绿色发展的成

- 08-29

- 路漫漫其修远兮,云游非遗传古今

- 08-29

- 走进高邮抗战最后一役纪念馆:保护历史,凝心凝魂

- 08-29

- 追忆光辉历程 展望城市新生

- 08-29

- 探寻扬州脉络,感悟发展真谛

- 08-29

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台