多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

淮师大学子三下乡实践感悟:再走乡间路,送法润童心

发布时间:2024-08-26 关注: 一键复制网址

2024年7月6日至7月8日,淮北师范大学法学院“乡法使者,法治之光”队前往安徽省六安市金寨县梅山镇三合村和油坊店乡油店村、周院村和朱堂村,开展以“法润童心 与爱同行”为主题宣传未成年人保护法的普法实践活动。正值炎炎夏日,汗水浸透我和队员们的衣衫,泛红的脸颊与悬挂晶莹水珠的发梢在碧水蓝天中显得格外生机勃勃。一经此行,我感悟颇多,再走乡间羊肠小道,再传法治保护之声。

《中华人民共和国未成年人保护法》一方面是为了保护未成年人的健康成长,让未成年人能够在家庭、学校以及社会等的共同参与下茁壮成长。另一方面,对于情节严重、危害性极高的未成年人犯罪事件,我们也会对之进行一定措施的惩戒并积极促进其教育改正。我们团队对《中华人民共和国未成年人保护法》的宣传之意在于,未成年人是祖国的未来,是社会主义的接班人,他们承担祖国不断发展、繁荣昌盛的使命与责任。我们希望,通过我们有限的力量,能够在某些乡村地区加强对于未成年人保护的重视程度,从而逐步扩大影响,加强整个社会对于未成年人保护的责任感,从而在一定程度上优化未成年人之成长环境,让未成年人能够成长为品行端正、优良作风,具有社会主义核心价值体系的青年一代。

《中华人民共和国未成年人保护法》一方面是为了保护未成年人的健康成长,让未成年人能够在家庭、学校以及社会等的共同参与下茁壮成长。另一方面,对于情节严重、危害性极高的未成年人犯罪事件,我们也会对之进行一定措施的惩戒并积极促进其教育改正。我们团队对《中华人民共和国未成年人保护法》的宣传之意在于,未成年人是祖国的未来,是社会主义的接班人,他们承担祖国不断发展、繁荣昌盛的使命与责任。我们希望,通过我们有限的力量,能够在某些乡村地区加强对于未成年人保护的重视程度,从而逐步扩大影响,加强整个社会对于未成年人保护的责任感,从而在一定程度上优化未成年人之成长环境,让未成年人能够成长为品行端正、优良作风,具有社会主义核心价值体系的青年一代。

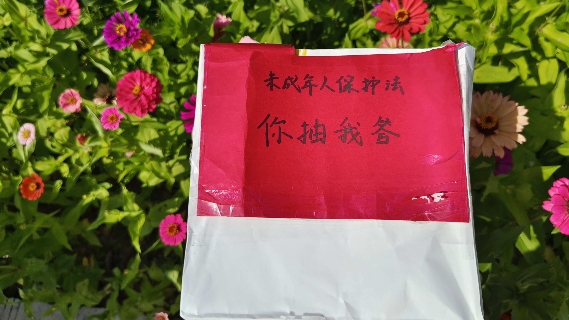

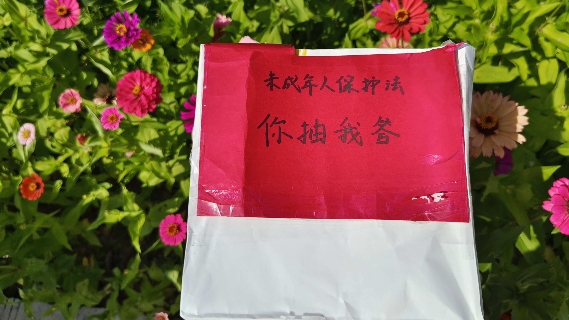

图为实践团队特色普法“你抽我答”活动的辅助道具。淮北师范大学 施静 摄

在这三天二三十公里的历程中,我们先后走访了油坊店乡油店村、周院村和朱唐村以及梅山镇三合村。在油店村宣传过程中,令我至今印象深刻的便是两位跟随父母在异地上学的小学生,他们手持玩具塑料铲具,红色桶中放着河蚌与田螺。天真烂漫的年纪,让他们忘却了夏日的酷热与烈日的滚烫,在小河边嬉戏玩耍。在问及他们的学校生活时,孩子们稚嫩的话语,一方表达出在校期间学校安全保护工作严格到位,一方则反映了课间活动期间活动场所的安全保障不足。“学校保护”属于《中华人民共和国未成年人保护法》中的第三章的内容,未成年人在校期间学校应当履行安全保障义务,切实保障未成年人的人身安全。

图为实践队员向油店村儿童介绍未成年人保护法的法条内容。淮北师范大学 储留馨 摄

校园时光,占据了中国学生成长旅途中的大部分,校园中的欢声笑语与朗朗书声,应当时常盘旋在孩子们的脑海中。然而,未成年人保护工作所面临的一大现实问题便是校园霸凌仍然存在并且不定期出现在大众视野中,引发学生、家长、学校与社会多方热议。在周院村和一位奶奶交谈时,她对于未成年人保护的敏感度让我和队员们感到惊讶,虽然不知晓法条中的文字的意思,但她在说及十三四岁的少年儿童可能存在高于普通成年人的心智时,她向我们抛出了一个问题:面对未成年人犯罪该如何追究他们的责任?这一问题何尝不是面临棘手案件时,司法衡量时所须慎重考虑的关键一环呢。向发出类似疑问的家长群体,我和实践队员结合目前当前我国刑法中所规定的年满十二周岁、未满十八周岁的未成年人定罪量刑的法条内容给以回复,并向他们传递“法律从来不是坏人的庇护伞,法律维护公平正义”的法理内涵。

图为实践队员与百忙之中的朱堂村玩具厂女工和孩童进行集中普法宣传。淮北师范大学 储留馨 摄

家长群体作为未成年人保护工作中的又一责任主体,是我在普法实践活动中较多接触的一类人。在朱堂村玩具厂辛勤工作的女性工人们,她们大多都有特殊的身份——母亲,或许正因如此,我们才能够在走进她们紧张做工的工位时得到她们的正面反馈与耐心倾听。红色盒子里容纳着未成年人保护法的法条,却容纳不尽母亲对孩子的关爱与呵护。“隐私”“保护”“照顾”“教育”一个个词语从家长口中准确说出,足以展现未成年人保护工作的向好发展与高度关注。当下,随着国家对于法治宣传的不断强化,人们的法治观念也在不断加深,社会主义法治建设正在稳步进行。希望,我们能够一直推进社会主义法治教育,促进社会主义法治国家的早日形成。作为一名生活在、学习在现实社会中的大学生,仿佛象牙塔式的抽象缥缈在踏足乡间普法小道时,便已烟消云散,只因“实践是检验真理的唯一标准”,纸上谈来终觉浅显,吾知未成年人保护工作应当躬行。

图为实践队员身披宣传旗帜行走在油坊店乡周院村马路上。淮北师范大学 施静 摄

作者:施静 储留馨 来源:淮北师范大学

扫一扫 分享悦读

- 茶润童心,以茶习礼

- 08-26

- 爱心汇聚,温暖与成长的夏日篇章

- 08-26

- 弘扬国学精粹,助力梦想前行

- 08-26

- 长安大学社会实践——学雷锋志愿服务,不止在三月

- 暑假,对于大学生而言,是一个既能休息放松,又能提升自我、锻炼能力的宝贵时间。为了更好地服务社区,锻炼自己的实践能力,响应国家号

- 08-26

- 新华学子暑期实践:支教助乡村 美育润童心

- 三下乡支教之旅,为乡村孩童贡献青春力量!

- 08-26

- 社区携手共筑爱心桥梁,帮扶行动温暖人心

- 南京工程学院“青春领航者”小队在七月中下旬积极开展“社区携手共筑爱心桥梁,帮扶行动温暖人心”的暑期社会实践活动。

- 08-26

- 探寻岐黄文化渊源,坚定理想信念

- 安徽中医药大学先锋杏林暑期三下乡服务队赴黄山歙县开展健康中国百千万岐黄青年在行动专项活动

- 08-26

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台