黔岭绣纹,AI妙笔——东南大学“仙山艺梦实践团”赴黔开展美育支教

- 发布时间:2025-08-15 阅读:

- 来源:仙山艺梦实践团 东南大学

当千年苗绣遇上人工智能,当乡村美育碰撞科技火花,会激荡出怎样的文化传承新范式?2025年6月24日至6月30日,一支由17名东南大学大学生组成的"仙山艺梦实践团"深入贵州地区,以“黔岭绣纹织新韵,AI妙笔拓艺章”为主题,通过AI技术赋能乡村美育支教,用青年智慧回答“何以中国”的时代之问。

成员抵达支教小学 黄安燃摄

艺梦启程 龙井初绽

团队到达龙井村小学时正夏风凉爽,万里无云。推开教室门便撞上一双双澄澈的眼睛,孩子们正好奇又羞怯地望着我们。然而经过第一堂别开生面的话剧课,孩子们原本热情活泼的天性彻底得到了释放,师生之间的陌生感也一扫而光,我们很快建立了友谊。

接下来的几天里,我们把AI技术带进课堂。当团队成员向孩子们展示了AI制作的动画短片后,教室里的惊叹声此起彼伏,也引发了关于AI的热烈讨论和创作。准备充分的老师们也被小朋友的AI知识储备惊喜到:“原来你们比老师还懂AI呀!”

在环保手工课中,孩子们也展现出非凡的动手能力。他们总能发现大自然美丽的纹路,让废弃的塑料杯盖变成叮咚作响的风铃,给一块平平无奇的石头画上最绚丽的衣装,或是把亲手做的生态瓶捧在手心,异口同声答应着老师:要成为大自然的小守护者,让地球家园永葆生机。

除此之外,团队成员还精心为孩子们准备了户外体育课,从街舞课到花样跳绳,每个孩子都参与到其中。“老师,我们明天上什么课?”下课后的孩子们也依旧充满活力,总是会拉着我们刨根问底,他们对什么都好奇,看什么都美好。“是孩子们用纯粹的善意,悄悄治愈着我。”谈及几天支教生活的感受,团队成员也感悟颇深。

美育是打开心灵的钥匙。在上课一对一指导的过程中,我们聆听孩子们的创作思路,发现他们笔下画出的每根线条都有它的故事;创作拼贴诗时,很多孩子不会写“爱”字便举手喊老师,一问才知道他们是想对家人写一句最质朴却最珍贵的“我爱你”。

趣味横生的支教课堂 张艺恒摄

绘梦生根 艺起成长

临别前,我们为孩子准备了书包、风扇等学习用品以及团队成员绘制的明信片,也延续历届“仙山艺梦”的传统与他们签下了“梦想约定卡”,约定来年要实现更大的蜕变。

这场支教是一场双向奔赴的成长之旅。孩子们在课堂上求知若渴,用纯真的眼睛发现美、用稚嫩的心灵感受美;而我们也在这场与童心的对话中,深刻领悟了教育的真谛——团队成员学会了用耐心倾听孩子的心声,用创意传递非遗文化的魅力,更坚定了以艺术与科技为山区孩子播种梦想的信念。

支教过后,实践团成员根据线下授课的反馈录制了趣味互动网课,用云支教的方式让美育课程传进大山深处。

我们相信,今日种下的每一颗种子,终将破土而出。愿孩子们带着对世界的向往,勇敢翻越山岭,在更广阔的天地翱翔,未来以智慧与热爱回馈这片孕育他们的土地。

特色礼物和梦想约定 赵祎歆摄

科技为笔 绘创非遗

支教过后,实践团通过“线上+线下”双轨传播扩大影响力,共计发布23篇推文、11条视频,对支教进行全流程传播。

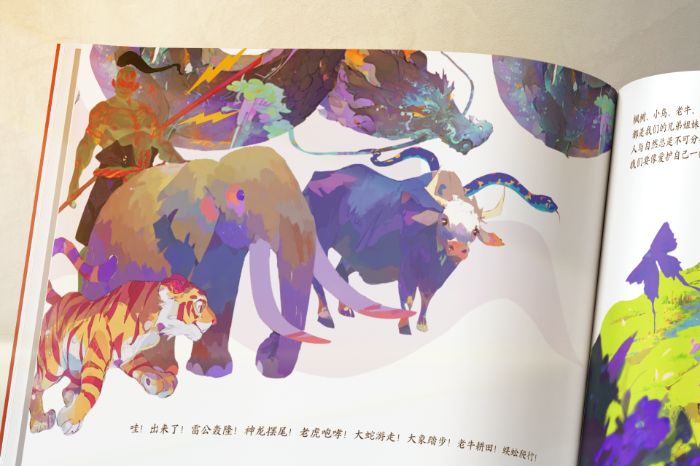

除此之外,实践团成员依托各自学科优势,进行了各类文创设计。例如,支教过程中的绘本课程帮助孩子们借助AI等工具进行初步创作,我们再利用AI对绘本进行二次创作,计划将绘本打印成册寄还给当地的孩子或捐赠给当地学校。团队通过算法生成符合现代审美的纹样组合,开发“苗绣+科技”系列文创产品,将苗绣元素融⼊到礼品包装盒、文具、饰品等产品设计中,既提升产品的附加值,又能让更多⼈在日常生活中接触和了解苗绣文化。我们还制作了苗族风情文创、精美明信片和苗绣“蝴蝶妈妈”主题的AI海报。

根据实践团在龙井村的走访与调研,我们设计苗绣开发式工作坊空间,让村民与儿童通过AI空间模拟分析技术“触摸”纹样背后的文化故事。

“通过符号叙事、功能叙事和场景叙事,我们想让苗绣‘活’起来。”团队通过二次创作让支教成果变成产出,用艺术赋能乡村教育。

AI赋能苗绣创新设计 蓝雨晴摄

AI赋能苗绣创新设计 蓝雨晴摄

仙山毓海 步履不停

当代青年正以青春之力诠释"何以中国"的深刻命题。大学生与乡村孩子在教学相长中彼此照亮,古老技艺与现代科技碰撞出璀璨火花,乡村振兴的壮美画卷有了最鲜活的诠释。这既是文化的传承,更是梦想的接力。仙山艺梦实践团一直在支教路上,让大山里的每一份期待都能找到回响。

- 长安大学赴长三角“交通强国筑路行”暑期社会实践活动圆满结束

- 2025-08-15

- 2025年暑期蒙城县图书馆实践总结

- 本人于2025年7月7日至8月8日在家乡蒙城县图书馆参与大学生返家乡社会实践,这是本人结束后的总结

- 2025-08-15

- 温州医科大学:“秤心家塑”深入家庭体重健康管理

- 2025-08-15

- 餐桌上的营养革命:解码肥胖、重塑健康的饮食科学指南

- 2025-08-15

- 童趣健康促成长:绘本、急救和画笔中的健康魔力

- 2025-08-15

- 阅读

-

大学生三下乡投稿平台