多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

基于语言景观视角的象山、訾洲调研实践:广西师大学子助力桂林文旅融合

发布时间:2025-04-26 阅读: 一键复制网址

为助力桂林市文旅融合高质量发展,推动世界级旅游城市语言服务体系提质升级,2025年4月24日至25日,广西师范大学文学院/新闻与传播学院“语见桂韵”实践团队前往桂林市象山公园、訾洲公园两大文化地标开展语言景观专题调研。

一、象山公园:多语标识构筑国际形象,语言景观互动体系逐步完善

4月24日,调研团队走进桂林象山公园,重点考察景区语言景观的整体构建。景区内官方标牌的制作者主要为桂林市及相关管理部门,这类标牌多用于路径指引、警示提示等,体现出官方语言政策和规划的导向性,呈现出统一、规范、内容丰富的特点;而部分私人标牌的作者则为商家个体,主要用于商业宣传。这些私人标牌常采用祈使句、感叹句等富有感染力的句式,并积极运用方言元素,使语言景观更具体验感与地方色彩。

象山景区的语言景观不仅为游客提供基本的观光路线、景点介绍、服务项目信息,还积极承担了传播先进文化理念、普及政策方针的功能,具有一定的主题教育作用。

总体来看,象山公园通过构建规范、丰富、互动性强的语言景观体系,既提升了游客体验,也为桂林国际旅游城市形象的塑造提供了有力支撑。但在标牌语言规范、材质选用及细节管理方面,仍有进一步提升空间,建议未来可因地制宜引入木材、石材、陶瓷等更具地域特色的材质,在自然景观区融入石雕、木艺元素,在历史文化区结合壮锦、团扇、石画等非遗元素,进一步实现功能性与文化性的深度统一。

二、訾洲公园:文化肌理丰厚,星宿文化展现独特魅力

4月25日,调研队伍前往訾洲公园,重点考察园区内的历史文化语言景观。作为桂林历史最为悠久的古典园林之一,訾洲自唐代以来便是文人雅士流连咏怀之地,至今仍保存着丰富的文化遗迹。团队在园区一隅发现了一组以中国传统天文文化为主题的石雕装置:围绕一株古树,布置着二十八星宿星君雕像。这些雕像造型生动,各具特色,与古树交相辉映,构建出一个融合自然环境与神话意象的文化空间。二十八星宿作为中国古代天文体系的重要组成部分,代表着古人对宇宙运行规律与人生哲理的理解与想象。通过将星宿文化具象化地融入园林景观,訾洲不仅丰富了游客的观赏体验,也彰显了传统文化在当代景观设计中的创造性转化与生动再现。该区域已成为园区内极具吸引力的文化亮点,吸引了众多游客驻足拍照与沉浸体验。

如何让沉睡的文化资源真正“活起来”,不仅是訾洲发展的关键命题,也是桂林作为世界级旅游城市推进文化品牌塑造的重要一环,园区可在保留原有文化基调的基础上,融合当代表达方式与互动体验设计,提升文化传播的趣味性与参与感,实现从“静态呈现”到“沉浸体验”的跃升。

三、语言景观赋能旅游升级,文旅融合仍需创新突破

通过本次实践,“语见桂韵”团队深刻认识到,语言景观不仅是旅游服务质量的基础保障,更是城市文化传播的重要媒介。象山、訾洲作为桂林文化与山水的双重象征,其语言景观的精细化建设,不仅关乎游客体验,更关乎城市形象塑造。

未来,团队将持续关注桂林重点景区的语言景观演变,尝试建立动态监测机制与数据分析模型,探索高校学术成果服务地方发展的长效路径,以语言学智慧助力桂林构建更具品质化、国际化、人文化的世界级旅游城市品牌。

一、象山公园:多语标识构筑国际形象,语言景观互动体系逐步完善

4月24日,调研团队走进桂林象山公园,重点考察景区语言景观的整体构建。景区内官方标牌的制作者主要为桂林市及相关管理部门,这类标牌多用于路径指引、警示提示等,体现出官方语言政策和规划的导向性,呈现出统一、规范、内容丰富的特点;而部分私人标牌的作者则为商家个体,主要用于商业宣传。这些私人标牌常采用祈使句、感叹句等富有感染力的句式,并积极运用方言元素,使语言景观更具体验感与地方色彩。

象山景区的语言景观不仅为游客提供基本的观光路线、景点介绍、服务项目信息,还积极承担了传播先进文化理念、普及政策方针的功能,具有一定的主题教育作用。

总体来看,象山公园通过构建规范、丰富、互动性强的语言景观体系,既提升了游客体验,也为桂林国际旅游城市形象的塑造提供了有力支撑。但在标牌语言规范、材质选用及细节管理方面,仍有进一步提升空间,建议未来可因地制宜引入木材、石材、陶瓷等更具地域特色的材质,在自然景观区融入石雕、木艺元素,在历史文化区结合壮锦、团扇、石画等非遗元素,进一步实现功能性与文化性的深度统一。

二、訾洲公园:文化肌理丰厚,星宿文化展现独特魅力

4月25日,调研队伍前往訾洲公园,重点考察园区内的历史文化语言景观。作为桂林历史最为悠久的古典园林之一,訾洲自唐代以来便是文人雅士流连咏怀之地,至今仍保存着丰富的文化遗迹。团队在园区一隅发现了一组以中国传统天文文化为主题的石雕装置:围绕一株古树,布置着二十八星宿星君雕像。这些雕像造型生动,各具特色,与古树交相辉映,构建出一个融合自然环境与神话意象的文化空间。二十八星宿作为中国古代天文体系的重要组成部分,代表着古人对宇宙运行规律与人生哲理的理解与想象。通过将星宿文化具象化地融入园林景观,訾洲不仅丰富了游客的观赏体验,也彰显了传统文化在当代景观设计中的创造性转化与生动再现。该区域已成为园区内极具吸引力的文化亮点,吸引了众多游客驻足拍照与沉浸体验。

如何让沉睡的文化资源真正“活起来”,不仅是訾洲发展的关键命题,也是桂林作为世界级旅游城市推进文化品牌塑造的重要一环,园区可在保留原有文化基调的基础上,融合当代表达方式与互动体验设计,提升文化传播的趣味性与参与感,实现从“静态呈现”到“沉浸体验”的跃升。

三、语言景观赋能旅游升级,文旅融合仍需创新突破

通过本次实践,“语见桂韵”团队深刻认识到,语言景观不仅是旅游服务质量的基础保障,更是城市文化传播的重要媒介。象山、訾洲作为桂林文化与山水的双重象征,其语言景观的精细化建设,不仅关乎游客体验,更关乎城市形象塑造。

未来,团队将持续关注桂林重点景区的语言景观演变,尝试建立动态监测机制与数据分析模型,探索高校学术成果服务地方发展的长效路径,以语言学智慧助力桂林构建更具品质化、国际化、人文化的世界级旅游城市品牌。

作者:左慧群、高仪琳 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 海滨新韵探寻:暑期文旅融合实践纪实

- 04-21

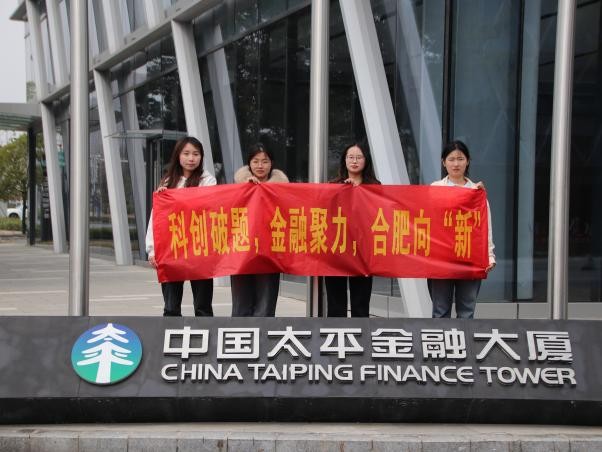

- 合肥大学科金魔方团队调研庐阳区金融广场 探寻科创金融载体创新实践

- 2025 年 2 月 19 日至 20 日,合肥大学科金魔方团队调研庐阳区金融广场,探索其破解科创企业融资难题的实践:作为集聚 60 余家金融机构

- 04-21

- “双区联动”激发新质生产力活力--合肥大学科金魔方团队开展滨湖金融小镇调研v

- 2025 年 2 月,合肥大学科金魔方团队开展滨湖金融小镇调研,聚焦合肥科创金融改革开放试验区与自贸试验区 “双区联动” 创新实践。小镇

- 04-21

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台