多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

甘肃社火:舞动新春的民俗华章

发布时间:2025-02-01 阅读: 一键复制网址

在辞旧迎新的2025乙巳蛇年新春之际,甘肃各地的社火表演如同一把把热烈的火焰,点燃了陇原大地的喜庆氛围。作为极具特色的传统文化活动,社火承载着甘肃人民对美好生活的期盼与祝福,以其多样的形式和深厚的内涵,成为春节期间不可或缺的文化盛宴。

图为二龙戏珠。通讯员 许安琪

历史溯源:岁月沉淀的民俗瑰宝。

甘肃社火历史悠久,其起源可追溯至远古时期人们对土地与火的崇拜。古老的先民们相信,通过祭祀土地神,能祈求来年风调雨顺、五谷丰登;而火则具有驱邪避灾的神秘力量。随着时间的推移,这种祭祀仪式逐渐融合了舞蹈、杂技、戏曲等多种艺术形式,演变成如今丰富多彩的社火表演。

在甘肃的诸多地方志中,不乏对社火活动的记载。据描述,早在明清时期,当地社火就已颇具规模,每逢新春佳节,各村各寨都会组织社火队走街串巷,热闹非凡。这种传承历经数百年风雨,至今仍在甘肃各地延续,成为连接历史与现代的文化纽带。

多元形式:异彩纷呈的民间艺术。

甘肃社火形式多样,种类繁多,不同地区有着各自独特的表演风格。在陇东地区,“地摊子”社火别具一格。演员们在空旷的场地中表演,内容涵盖了历史故事、民间传说等。表演形式融合了说唱、舞蹈,演员们通过幽默诙谐的语言和夸张的动作,引得观众捧腹大笑。同时,其音乐伴奏采用当地特有的民间曲调,节奏明快,极富感染力。

河西走廊的“高跷”社火则以惊险刺激著称。表演者脚踩高跷,在高空中做出各种高难度动作,如劈叉、跳跃、翻滚等。高跷的高度从数尺到丈余不等,技艺高超的表演者仿若在空中漫步,让人惊叹不已。他们身着鲜艳的戏服,扮演着神话传说、历史故事中的人物,如孙悟空、关羽等,给观众带来强烈的视觉冲击。

图为舞龙。通讯员 许安琪

在陇南,“地台社火”充满了浓郁的乡土气息。演员们化妆成各种角色,在村庄的田间地头、农家院落进行表演。表演内容多为反映农村生活的趣事,如农耕场景、邻里间的故事等,生动展现了当地的风土人情,拉近了与观众的距离。

传承与创新:让社火焕发生机。

随着时代的发展,甘肃社火在传承中不断创新,以适应现代社会的需求。一方面,年轻一代逐渐加入到社火表演的队伍中,为这一古老艺术注入新鲜血液。许多年轻人利用互联网平台,将社火表演的视频发布到网上,吸引了大量网友的关注,让甘肃社火走出甘肃,走向全国。

另一方面,社火表演的内容也在与时俱进。除了传统的历史故事、神话传说,一些反映现代生活、社会热点的题材也被融入到社火表演中。例如,在一些社火表演中,出现了宣传环保理念、倡导文明新风尚的节目,使社火不仅具有娱乐性,更具有教育意义。

图为舞龙队表演。通讯员 许安琪

此外,政府和社会各界也加大了对社火文化的保护与支持力度。各地举办社火大赛、民俗文化节等活动,为社火表演提供展示平台,提高了社火传承人的社会地位。同时,通过文化下乡、非遗进校园等活动,让更多人了解社火文化,培养了一批潜在的传承者。

文化意义:凝聚人心的精神力量。

甘肃社火不仅是一种娱乐活动,更是一种文化符号,承载着甘肃人民的精神寄托。在新春佳节,一家人围坐观看社火表演,享受着节日的欢乐氛围,增进了家庭成员之间的感情。社火队在各村各寨之间的巡回表演,促进了不同村落之间的交流与互动,增强了社区的凝聚力和归属感。

从更广泛的层面来看,社火文化是中华民族传统文化的重要组成部分。它蕴含着中华民族对美好生活的向往、对传统文化的传承与坚守。在全球化的今天,甘肃社火以其独特的魅力,向世界展示着中国传统文化的博大精深,成为传播中华文化的一张亮丽名片。

在这个充满希望的[具体年份],甘肃社火以其独特的魅力,再次点亮了人们的新春记忆。它如同一座桥梁,连接着过去、现在与未来,让古老的传统文化在新时代焕发出新的生机与活力。相信在一代又一代传承者的努力下,甘肃社火这一民俗瑰宝将继续在陇原大地绽放光彩,为人们带来无尽的欢乐与精神滋养。

图为二龙戏珠。通讯员 许安琪

历史溯源:岁月沉淀的民俗瑰宝。

甘肃社火历史悠久,其起源可追溯至远古时期人们对土地与火的崇拜。古老的先民们相信,通过祭祀土地神,能祈求来年风调雨顺、五谷丰登;而火则具有驱邪避灾的神秘力量。随着时间的推移,这种祭祀仪式逐渐融合了舞蹈、杂技、戏曲等多种艺术形式,演变成如今丰富多彩的社火表演。

在甘肃的诸多地方志中,不乏对社火活动的记载。据描述,早在明清时期,当地社火就已颇具规模,每逢新春佳节,各村各寨都会组织社火队走街串巷,热闹非凡。这种传承历经数百年风雨,至今仍在甘肃各地延续,成为连接历史与现代的文化纽带。

多元形式:异彩纷呈的民间艺术。

甘肃社火形式多样,种类繁多,不同地区有着各自独特的表演风格。在陇东地区,“地摊子”社火别具一格。演员们在空旷的场地中表演,内容涵盖了历史故事、民间传说等。表演形式融合了说唱、舞蹈,演员们通过幽默诙谐的语言和夸张的动作,引得观众捧腹大笑。同时,其音乐伴奏采用当地特有的民间曲调,节奏明快,极富感染力。

河西走廊的“高跷”社火则以惊险刺激著称。表演者脚踩高跷,在高空中做出各种高难度动作,如劈叉、跳跃、翻滚等。高跷的高度从数尺到丈余不等,技艺高超的表演者仿若在空中漫步,让人惊叹不已。他们身着鲜艳的戏服,扮演着神话传说、历史故事中的人物,如孙悟空、关羽等,给观众带来强烈的视觉冲击。

图为舞龙。通讯员 许安琪

在陇南,“地台社火”充满了浓郁的乡土气息。演员们化妆成各种角色,在村庄的田间地头、农家院落进行表演。表演内容多为反映农村生活的趣事,如农耕场景、邻里间的故事等,生动展现了当地的风土人情,拉近了与观众的距离。

传承与创新:让社火焕发生机。

随着时代的发展,甘肃社火在传承中不断创新,以适应现代社会的需求。一方面,年轻一代逐渐加入到社火表演的队伍中,为这一古老艺术注入新鲜血液。许多年轻人利用互联网平台,将社火表演的视频发布到网上,吸引了大量网友的关注,让甘肃社火走出甘肃,走向全国。

另一方面,社火表演的内容也在与时俱进。除了传统的历史故事、神话传说,一些反映现代生活、社会热点的题材也被融入到社火表演中。例如,在一些社火表演中,出现了宣传环保理念、倡导文明新风尚的节目,使社火不仅具有娱乐性,更具有教育意义。

图为舞龙队表演。通讯员 许安琪

此外,政府和社会各界也加大了对社火文化的保护与支持力度。各地举办社火大赛、民俗文化节等活动,为社火表演提供展示平台,提高了社火传承人的社会地位。同时,通过文化下乡、非遗进校园等活动,让更多人了解社火文化,培养了一批潜在的传承者。

文化意义:凝聚人心的精神力量。

甘肃社火不仅是一种娱乐活动,更是一种文化符号,承载着甘肃人民的精神寄托。在新春佳节,一家人围坐观看社火表演,享受着节日的欢乐氛围,增进了家庭成员之间的感情。社火队在各村各寨之间的巡回表演,促进了不同村落之间的交流与互动,增强了社区的凝聚力和归属感。

从更广泛的层面来看,社火文化是中华民族传统文化的重要组成部分。它蕴含着中华民族对美好生活的向往、对传统文化的传承与坚守。在全球化的今天,甘肃社火以其独特的魅力,向世界展示着中国传统文化的博大精深,成为传播中华文化的一张亮丽名片。

在这个充满希望的[具体年份],甘肃社火以其独特的魅力,再次点亮了人们的新春记忆。它如同一座桥梁,连接着过去、现在与未来,让古老的传统文化在新时代焕发出新的生机与活力。相信在一代又一代传承者的努力下,甘肃社火这一民俗瑰宝将继续在陇原大地绽放光彩,为人们带来无尽的欢乐与精神滋养。

作者:许安琪 来源:多彩大学生网

扫一扫 分享悦读

- 参观周恩来纪念馆

- 22级机械同学参观周恩来纪念馆

- 02-01

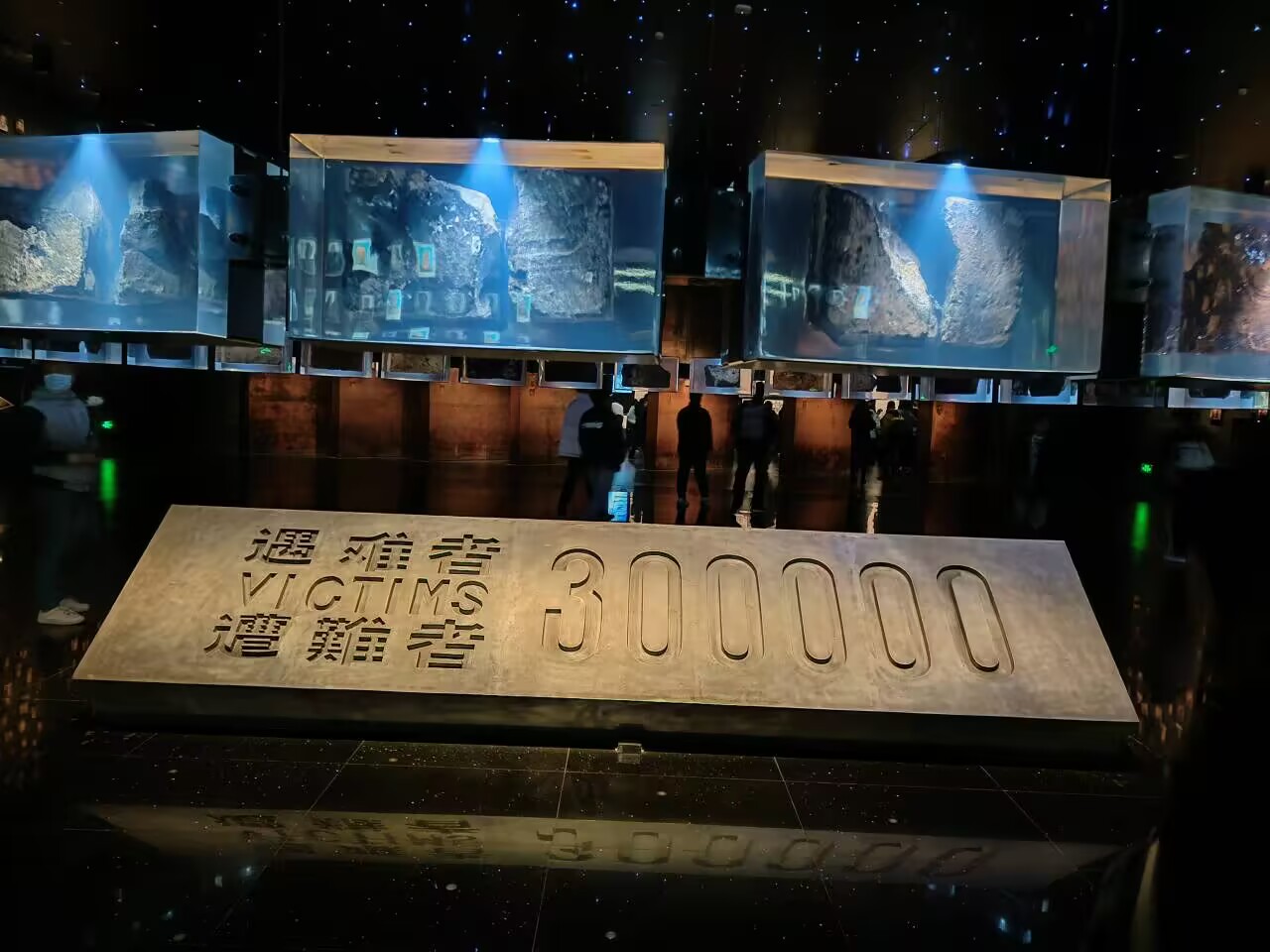

- 参观南京大屠杀纪念馆

- 2022级同学参观大屠杀纪念馆

- 02-01

- 甘肃社火:舞动新春的民俗华章

- 秘甘肃社火:一场民俗文化的深度实践

在甘肃,社火作为一项极具特色的传统民俗活动,承载着深厚的文化底蕴。本次社会实践聚焦甘肃 - 02-01

- 党史学习教育团:赤足丈量吉赣陕红土,矢志赓续不朽革命魂

- 为追寻红色革命足迹,传承弘扬革命精神,感悟百年奋斗征程,增强历史责任感。2024年寒假期间,西安交通大学“成群结队”社会实践团队开

- 01-31

- 福建农林大学大学生研习社“福韵寻春”实践队 传承春节文化,点亮乡村振兴

- 习近平总书记曾指出:“春节是中华民族最为隆重、最具传统特色的节日,是承载着中华文化悠久历史和深厚情感的重要时刻。”为进一步挖掘

- 01-31

- 新时代文明实践志愿之花绽放乡村大地

- 铜陵市郊区积极开展新时代文明实践志愿服务,关爱弱势群体、助力乡村文化、践行绿色理念、参与乡村治理,传承志愿精神,为乡村振兴注入

- 01-31

- "新岁暖冬,情绘敬老院"实践纪实

- 关于对敬老院老人们进行关照的社会实践报告

- 01-30

- 赴姜馆缅怀英雄志 承赤魂赓续红色情

- 为了更好的传承红色精神,2025年1月26日曲阜师范大学“赓续红色血脉,传承奋斗精神”实践队走进了菏泽市牡丹区抗日名将姜玉贞烈士纪念

- 01-30

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台