多彩大学生网,大学生三下乡投稿平台

三下乡|“快哉人生意,寻味苏东坡”文化传承传播

发布时间:2024-09-01 阅读: 一键复制网址

此次暑期实践活动,快哉寻访小队开展了“快哉人生意,寻味苏东坡”家乡苏轼文化传承传播暑期实践。小组走访了许多留下苏轼足迹的城市,包括寻访江苏无锡及宜兴、江苏常州、江苏苏州、江苏徐州、广西合浦等地。

7月15日清晨,小组成员陈李姣来到江苏常州进行实地苏轼文化遗迹寻访实践。她了解到,苏东坡一生到达常州14余次。苏东坡踏遍常州所属晋陵、武进、江阴、无锡、宜兴五县,留下众多诗词文章,并萌发了归老常州的心愿。元丰七年(1084年)十月,苏东坡写下《乞常州居住表》,请求皇帝“特许于常州居住”。苏东坡余生的落脚地有两个选择,一个是弟弟苏辙所在的许昌,另一个便是常州。他之所以会选择常州,很大一部分是出于对常州的感情。苏东坡被贬至海南时,常州特意组织乡贤团带着文房四宝、茶叶等前去拜访。而且当时,苏东坡的常州老友钱世雄已借来孙姓人家的宅院,供苏东坡免费居住。1101年6月,66岁的苏东坡长途跋涉,与全家从海南流放地返归常州,定居孙氏馆,并在这里度过了人生最后的48天。常州此地对于苏轼,是人生驿站,也是人生归途,东坡园、苏东坡故居等地许许多多亭台和遗迹都完整保留至今,对苏轼的研究及其人生境遇的了解都有重要意义。

7月6日,小组成员黎泳薇来到广西合浦进行实地苏轼文化遗迹寻访实践。她了解调查到,苏轼曾被贬到廉州(今广西合浦县)并留下许多珍贵的遗迹。最著名的是东坡亭,于2000年被广西文物保护局列入保护范围。我们实地调查并向附近的居民进行了解,发现苏轼当时在合浦留下了许多的诗词和故事,不仅让人体会到了苏轼面临困境甚至绝境时的刚强、坚守与旷达,情谊为先的道德风流与人格魅力。苏轼遗迹不仅是当地宝贵的文化遗产,更是连接古今的文化桥梁。它们让我们得以重温历史。感受先贤的风采,同时也为今天的文化建设和旅游发展提供了重要的资源和支持。

广西壮族自治区东坡亭

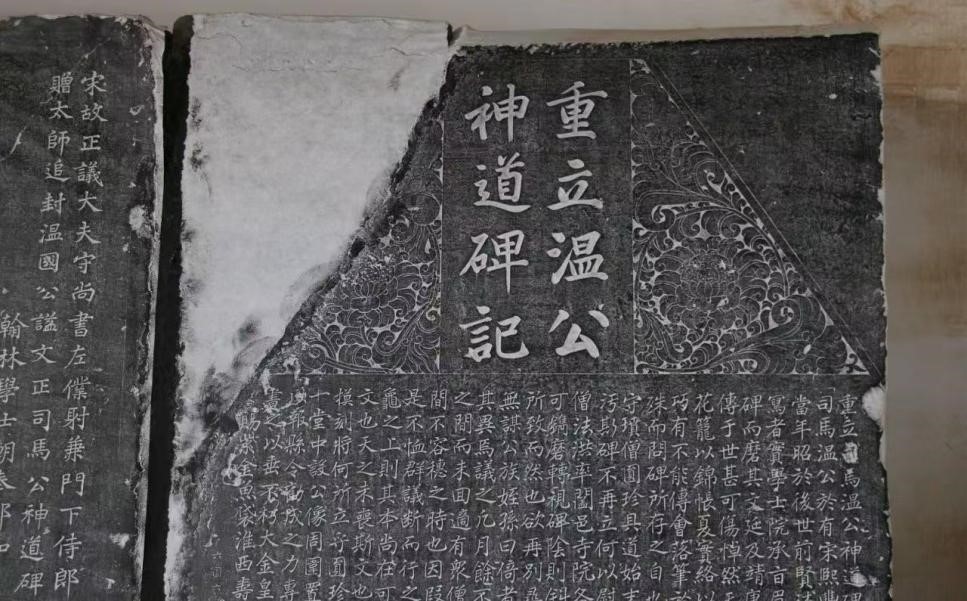

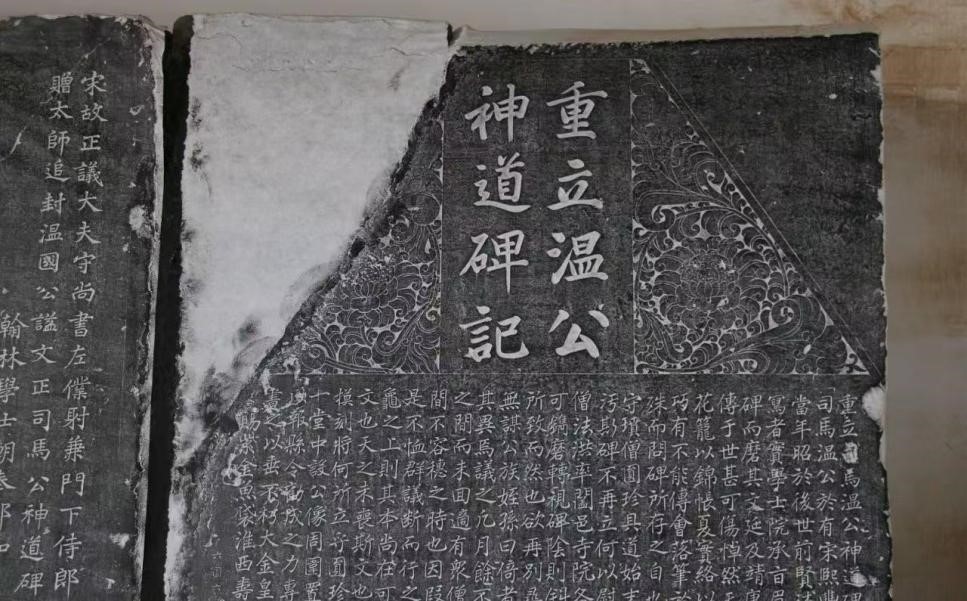

山西苏轼文化遗迹

宜兴东坡书院

快哉队于招鹤亭

7月15日清晨,小组成员陈李姣来到江苏常州进行实地苏轼文化遗迹寻访实践。她了解到,苏东坡一生到达常州14余次。苏东坡踏遍常州所属晋陵、武进、江阴、无锡、宜兴五县,留下众多诗词文章,并萌发了归老常州的心愿。元丰七年(1084年)十月,苏东坡写下《乞常州居住表》,请求皇帝“特许于常州居住”。苏东坡余生的落脚地有两个选择,一个是弟弟苏辙所在的许昌,另一个便是常州。他之所以会选择常州,很大一部分是出于对常州的感情。苏东坡被贬至海南时,常州特意组织乡贤团带着文房四宝、茶叶等前去拜访。而且当时,苏东坡的常州老友钱世雄已借来孙姓人家的宅院,供苏东坡免费居住。1101年6月,66岁的苏东坡长途跋涉,与全家从海南流放地返归常州,定居孙氏馆,并在这里度过了人生最后的48天。常州此地对于苏轼,是人生驿站,也是人生归途,东坡园、苏东坡故居等地许许多多亭台和遗迹都完整保留至今,对苏轼的研究及其人生境遇的了解都有重要意义。

小组成员陈李姣于常州摄

7月24日,小组成员徐羽佳、宋观临来到江苏苏州进行实地苏轼文化遗迹寻访实践。苏东坡去往了苏州的“吴中第一名胜”虎丘。循着苏轼的足迹,迎着拂面的山风,登上蜿蜒曲折的小径,欣赏了峥嵘的万物,领略了纵深的涧壑,享一派恬静。在这样的景致中,走进历史与传说中,仿佛跨越千年,与苏轼进行隔空对话。这里的每一处风景,都留下了苏轼的足迹;这里的每一首词,都寄托了苏轼的情感。在这次实践活动中,回首虎丘,苏轼对这里情有独钟,不仅仅是因为这里的美景,更是因为这里承载着他对人生的追求与感悟,最是荡涤胸怀,最是飘逸心神。7月6日,小组成员黎泳薇来到广西合浦进行实地苏轼文化遗迹寻访实践。她了解调查到,苏轼曾被贬到廉州(今广西合浦县)并留下许多珍贵的遗迹。最著名的是东坡亭,于2000年被广西文物保护局列入保护范围。我们实地调查并向附近的居民进行了解,发现苏轼当时在合浦留下了许多的诗词和故事,不仅让人体会到了苏轼面临困境甚至绝境时的刚强、坚守与旷达,情谊为先的道德风流与人格魅力。苏轼遗迹不仅是当地宝贵的文化遗产,更是连接古今的文化桥梁。它们让我们得以重温历史。感受先贤的风采,同时也为今天的文化建设和旅游发展提供了重要的资源和支持。

广西壮族自治区东坡亭

8月20日,小组成员宋观临来到广西合浦进行实地苏轼文化遗迹寻访实践。她循着苏轼的印记来到山西省忻州市五台山,在这里开展了一场苏轼佛教文化的寻访活动。在本次寻访中深刻认识到,作为北宋时期东坡居士,苏轼在佛教禅宗思想上也有着深厚的造诣,他曾以禅宗思想入诗勉励彼时遭贬的故友张商英,以洒脱的心性作为波澜不惊的处世之道,并以此理念深深影响着他对于子孙后代的教育,致使三子苏过能在于山西太原任职的期间依旧有着心系天下黎民和乐观豁达的心态。

山西苏轼文化遗迹

8月12日,小组成员周佳怡来到江苏无锡、宜兴。她通过实地探访,了解到,苏东坡曾数次到无锡到惠山拜访钱道人品龙团贡茶,眺望太湖,他登上惠山绝顶俯瞰水天一色的太湖,品尝二泉水聆听山中松涛,并兴致勃勃地写下了《惠山谒钱道人烹小龙团登绝顶望太湖》踏遍江南南岸山,逢山不觉更流连。独携天上小团月,来试人间第二泉。石路萦回九龙脊,水光翻动五湖天,孙登无路空归去,半岭松风万壑传。后苏东坡与词人秦少游诗僧参廖结伴同行在微微疏雨中又一次畅游了惠山写下了诗词。在实践过程中,我们仿佛与当年的苏东坡隔空对话,感受他的感受,看到了他所看到的绝美江南景色。

小组成员周佳怡摄于江苏省无锡市宜兴是苏东坡心驰神往的“第二故乡”他在此留下的足迹和故事历经千年依旧熠熠生辉。1073年,风华正茂的苏东坡受阳羡好友的邀请来到这里便与阳羡这片土地一见如故此后他多次来访,买田置地留下“买田阳羡吾将老,从来只为溪山好”等许多诗词让我们一起来宜兴追寻一下宋代大文豪的足迹。苏东坡被宜兴的灵秀山水、风土人情深深吸引买田置宅两次乞请在此颐养天年至今在宜留下诸多“苏迹”包括东坡书院、东坡海棠园、单家巷、蛟桥题名处、东坡买田处等等。此外他还留下了著名的《楚颂帖》《阳羡帖》以及诸多民间传说等等。此次,我们也在宜兴市博物馆看到了有名的《阳羡帖》。《阳羡帖》有东坡观览阳羡山水之乐、畅想未来之乐,更洋溢着君子的恬淡之乐。苏东坡来到宜兴,宿湖汾买下100多亩的“小庄子”并命人在那里建造了一座水闸名“东坡闸”现在塘头还有“东坡洗砚池”与“东坡买田处”的遗迹东坡书院又称“蜀山书院”南眺太湖,背依蜀山,风景秀丽,对于苏轼文化遗迹研究具有重大意义。

宜兴东坡书院

最后,小组成员来到江苏省徐州市展开对江苏徐州苏轼文化遗迹的进一步寻访,更加了解苏轼曲折而又精彩纷呈的一生。彭城名篇,千古流芳。苏轼在徐州期间创作了多篇传世名作,这些作品不仅艺术价值高,而且从思想到创作都展现出了一种新的境界。苏轼在徐州创作的《放鹤亭记》是其文学成就中的一篇著名散文。这篇文章创作于元丰元年(1078年),当时苏轼担任徐州知州。文章记述了苏轼拜访隐者张师厚,即云龙山人,并为其隐居之所“放鹤亭”作题记的经过。《古文观止》中有222篇文章,其中苏轼就占17篇,而《放鹤亭记》就在其中,可谓千古名篇,一脉相承。

快哉队于招鹤亭

苏轼于宋神宗熙宁十年4月到徐州任知州,当时洪水共淹郡县45处,坏田超过30万顷。徐州城下洪水高出城里地面一丈多,随时都有破城而入的危险。面对如此严峻的洪水形势,身为益州行政长官的苏轼没有胆怯,没有畏缩,而是胸有成竹,沉着应对,他说“有我在,州城就在。”时他打破常规,急事速办,直接与驻军长官面谈,晓以厉害,获得驻军长官的充分理解与大力支持。苏轼和官员们一起吃,一起住,分段防守,终于确保了州城的安全,兑现了他对民众的承诺。抗洪胜利之后,他并不满足。为防今日洪水再犯徐州,他加固州城,修建防洪堤坝,并且寻找新燃料,开发煤矿资源。

时元丰二年4月,苏轼在徐州任期届满,奉命改湖州知州。在他离开徐州时,百姓们闻讯赶来送行,有的举着挂满彩绸的花枝,有的歌唱,有的马前敬酒,有的哽咽流涕,有的连声道谢。面对此情此景,苏轼心里十分激动,不停向父老们挥鞭致谢,他说:“洪水来不是我的过,洪水去了也不是我的功,我做的事都是应该做的,不能算是对父老有恩。”于是徐州就有了著名的黄楼,徐州人民也世世代代记住了苏轼的名字。

经过暑期的探寻探访、实地考察,快哉寻访小组成员更加了解了苏轼曲折的一生与他走过的足迹,感受到了苏轼在中国古代文学史上浓墨重彩的一笔。将来快哉队也会将借助人文视阈进一步提升苏轼文化遗迹的传播力。

经过暑期的探寻探访、实地考察,快哉寻访小组成员更加了解了苏轼曲折的一生与他走过的足迹,感受到了苏轼在中国古代文学史上浓墨重彩的一笔。将来快哉队也会将借助人文视阈进一步提升苏轼文化遗迹的传播力。

作者: 周佳怡 来源:徐州工程学院快哉苏轼寻访小队

扫一扫 分享悦读

- 三下乡|“快哉人生意,寻味苏东坡”文化传承传播

- 09-01

- 浙海大学子三下乡:弘扬红色文化,传承红色基因

- 09-01

- 农文旅融合新典范,传统工艺焕发新生机

- 09-01

- 设计领航文旅路,景区绽放振兴花

- 09-01

- 领略乡村新风貌,探究农文旅融合新路径

- 09-01

- 农文旅融合启航,乡村梦振兴同行

- 09-01

- 农文旅融合助力乡村振兴,非遗生态村焕发新生机

- 来自湖南工商大学的一支三下乡团队前往浏阳市开展农文旅融合发展情况调查

- 09-01

- 多彩大学生网©版权所有 客服QQ:471708534

-

大学生三下乡投稿平台